Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 1)

- Название:Биологическая война (Часть 1)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кафедра, Русская панорама

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93165-328-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 1) краткое содержание

Часть 1. Краткая история применения биологических средств для поражения людей.

Биологическая война (Часть 1) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

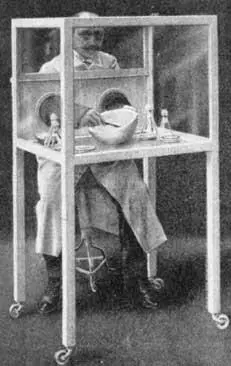

Рис. 1.10. Защитный колпак. По С. И. Златогорову (1916)

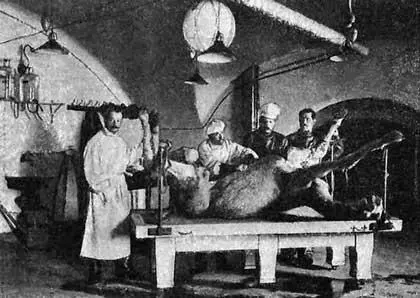

По крайней мере, до эпидемии легочной чумы в Маньчжурии в 1910–1911 гг., на лицах врачей, контактирующих с людьми и животными, больными чумой, невозможно увидеть защитные маски, а на руках специальные перчатки. На одной из фотографий, сделанных в форте «Александр I» в 1907 г., показана группа врачей без каких-либо средств индивидуальной защиты кожи, глаз или органов дыхания, вскрывающих погибшего от чумы верблюда (рис. 1.11).

Концентрирование суспензий микроорганизмов проводилось с помощью небольших центрифуг различных типов.

Технологии и устройства для длительного хранения микроорганизмов в жизнеспособном состоянии.Первые попытки высушивания микроорганизмов были предприняты еще в средине 1870-х гг., т. е. тогда, когда представления о них самих были еще весьма смутными. Объектом таких экспериментов стали различные неклассифицированные ортопоксвирусы, применяемые для противооспенной вакцинации населения. Разумеется, производители таких вакцин не знали ни о существовании вирусов, ни о каких-либо их видах.

Эксперименты носили исключительно эмпирический характер. Оспенный детрит («вакцинная лимфа», «вакцинная материя»), снятый с кожи теленка, помещали в небольшую чашку, а ту, в свою очередь, ставили в специальный эксикатор, в котором влага поглощалась хлористым кальцием, серной кислотой, фосфорным ангидридом и другими химическими поглотителями. В таких эксикаторах вакцинная лимфа «высыхала» через сутки-двое. Ее «прививная сила» сохранялась гораздо дольше, чем при хранении по «прежнему способу» — между стеклянными пластинками или в трубочках (Миллер Н. Ф., 1887).

Рис. 1.11. Вскрытие сотрудниками форта «Александр I» верблюда, погибшего от чумы. По Н. М. Берестеневу (1907)

С получением в начале 1890-х гг. первых лечебных сывороток, появилось осознание необходимости разработки технологий их длительного хранения. Прежний способ практиковался, но уже считался малопроизводительным и дорогим. В 1894 г. М. Чарльс, профессор физиологии в Сиднее (Австралия), описал простой и быстрый способ высушивания иммунных сывороток и сохранения их в стерильном виде. Посредством небольшого стеклянного аппарата и насоса он высушивал до литра сыворотки в течение 24 ч при температуре 40 °C.

Компания Маррель-Соуль (Сиракузы, США) в 1906 г. зарегистрировала патентную заявку (№ 30062) с описанием аппарата для «выделения твердых веществ из жидкости посредством высушивания». Суть изобретения состояла в следующем. Бактерии, фиксирующие азот, культивируются в стерилизованном снятом молоке, причем полученная жидкость распылялась и высушивалась, смешиваясь с воздухом, нагретым до температуры 65 °C. При этом бактерии оставались живыми. Однако изобретение не оказалось востребованным. Жидкость распылялась неравномерно, и высушивание потоком воздуха не могло в принципе дать однородную сухую бактериальную массу, особенно при работе с ее разными партиями. К тому же сухие бактерии тогда не имели коммерческой ценности, основным спросом на рынке биопрепаратов пользовались сухие сыворотки. Последнее обстоятельство и предопределило приоритеты развития сушильной аппаратуры не только на все предвоенные годы, но и практически до начала 1930-х гг.

Сначала производители иммунопрепаратов стремились к выпуску концентрированных (сгущенных) сывороток, используя для этой цели «слабые» сыворотки, т. е. с низким титром протективных антител. При этом они стремились к тому, чтобы вводить человеку меньше белков для уменьшения последствий тяжелой сывороточной болезни — анафилаксии. В масштабированном варианте высушивание сывороток (налитых в кюветы и чашки Петри) и других биопрепаратов производилось теплым воздухом (при температуре от 30 до 40 °C).

Наиболее популярным перед Первой мировой войной был сушильный термостат А. Форнета, позволяющий контролировать эффективность процесса высушивания. На боковой стенке он имел рычажные весы высокой чувствительности, сообщавшиеся с термостатом, где к ним была подвешена чашка с навеской. По мере высыхания биопрепарата чашка с навеской облегчалась, и стрелка на циферблате скользила вниз, указывая количество удаленной влаги. Для более глубокого высушивания сывороток были разработаны вакуум-термостаты. Они отличались от обычных сушильных шкафов тем, что имели для откачки водяных паров вакуум-масляные насосы и сушка происходит при пониженном давлении и при температуре, близкой к 100 °C. Однако получаемые в таких аппаратах сухие препараты сывороток имели много недостатков. Они представляли собой плохо растворимые в физиологическом растворе сухие пленки или комочки, которые еще надо было размалывать и просеивать. Как правило, в процессе сушки они обсеменялись посторонней микрофлорой. Попытки высушивания таким способом микроорганизмов редко оказывались удачными. Уменьшение содержания влаги в плазме бактериальной клетки приводило к увеличению концентрации солей, а это способствовало конгломерации белковых молекул и их необратимой агрегации. Методические заделы к накоплению больших количеств микроорганизмов, способных длительно храниться в жизнеспособном состоянии, перед Первой мировой войной сделаны не были.

Взгляды на ведение бактериологической войны.Об их существовании можно судить по ставшей известной практике распространения опасных для человека и животных бактерий. По-прежнему наиболее распространенным способом бактериологической войны оставалось сбрасывание трупов в общие источники воды. Правда, с открытием возбудителей инфекционных болезней загрязнять источники воды стали более «осмысленно». По данным Н. Блюменталя (1932), во время Англо-бурской войны 1899–1900 гг. обе воюющие стороны поступали следующим образом: при отступлении воинских частей в колодцы и реки преднамеренно забрасывались трупы людей, погибших от холеры. Такой же факт имел место в 3-й болгарской армии во время Балканской войны (1912). И действительно, по крайней мере, во время Англо-бурской кампании холера получила достаточно широкое распространение на театре военных действий. Однако какую роль в этом сыграла «бактериологическая война», судить трудно, так как эпидемиология холеры по сей день имеет много неясного.

Определенный отпечаток на взгляды военных стратегов того времени наложил «просвещенный XIX век» с его идеями «правильной войны». Хотя договор о соблюдении Брюссельской декларации (1874) так и не был заключен, тем не менее она стала прологом более важного события — Гаагской мирной конференции 1899 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)