Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 1)

- Название:Биологическая война (Часть 1)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кафедра, Русская панорама

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93165-328-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 1) краткое содержание

Часть 1. Краткая история применения биологических средств для поражения людей.

Биологическая война (Часть 1) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Метание с самолета стеклянных ампул и «беби-бомб». Предполагалось использовать тонкостенные стеклянные ампулы весом от 5 до 20 г и специальные стеклянные шары весом до 250 г («беби-бомбы»), наполненные культурами возбудителей опасных инфекционных болезней. Стеклянные ампулы предназначались для сбрасывания с самолета с высоты 5–6 км. Разбиваясь при падении, они освобождали содержимое в воздух, почву или в воду. «Беби-бомбы» должны были иметь взрыватель дистанционного действия и взрываться в воздухе. «Беби-бомбы» в химическом снаряжении впервые появились в Великобритании в начале 1920-х гг. (Де Лазари А. Н., 1935, 2008); в СССР в 1934–1934 гг. под названием АК-1 и АК-2, но без дистанционного взрывателя (Широкорад А. Б., 2004).

Комбинированное сбрасывание осколочных бомб и бактериальных ампул или в сочетании с распылением микробного тумана. Одновременно с осколочными бомбами считалось возможным сбрасывание с самолетов разбивающихся бактериальных ампул или распыление оседающего тумана из бацилл газовой гангрены, столбнячных палочек и других анаэробов. Ожидалось, что произойдет массивное заражение ран с последующим развитием в ряде случаев раневой анаэробной инфекции.

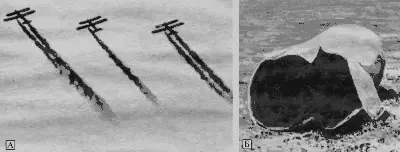

Распыление микробной взвеси, создание бактериального тумана в воздухе, выпуск так называемых «микробных облаков» и «микробных капелек». Технически это можно было выполнить самолетами при помощи специальных выливающих приборов (ВАПов), работающих без давления или распыляющих струю жидкости под давлением. Способ казался очевидным, тем более что для применения ОВ он был уже хорошо отработан (рис. 1.13.).

Феррети утверждал, что разбрызгивание над военными объектами бактериальных культур и ОВ является логическим следствием стремления к обеспечению максимального эффекта поражения. С военной точки зрения метод нападения посредством «микробных капелек», по его мнению, имеет значительные преимущества, поскольку избегается влияние на микробы высоких давлений и температур, неизбежных при использовании артиллерийских снарядов и авиационных бомб. Немалую роль играет также и снижение «мертвого веса», т. е. веса оболочки бомбы или артиллерийского снаряда. Ориентировочный подсчет, проведенный Феррети, показал, что при разбрызгивании бактериальных культур на 9 весовых частей полезного груза приходится только одна весовая часть оболочки. В авиационных бомбах «мертвый вес» примерно в 2 раза превышает «полезный вес», а в артиллерийских химических снарядах соотношение весовых частей заряда и оболочки равняется 1:8.

Рис. 1.13. Применение иприта с помощью ВАПов. А. Самолеты, оборудованные ВАПами, выливают иприт. Б. Опорожненный В АП, сброшенный итальянским самолетом в Абиссинии (1936 г.). ВАПы, существовавшие в конце 1930-х гг., представляли резервуар обтекаемой формы. В хвостовой части ВАПа имелось большое отверстие, которое закрывалось крышкой. В передней части он имел большое наливное отверстие. Такие приборы подвешивались под плоскостями или фюзеляжем самолета. Крышка хвостового отверстия соединялась тросами с открывающими приспособлениями, находящимися в кабине летчика-наблюдателя. Когда самолет подходил к цели, летчик-наблюдатель открывал прибор, и жидкое ОВ выливалось из прибора самотеком. Прибор опорожнялся за несколько секунд. Быстро вылившееся большой массой жидкое О В дробилось на капли различной величины потоками встречного воздуха и в виде дождя и тумана оседало на землю. Средний размер капли иприта составлял 1,6 мм. Фотография 1930-х гг. По Я. Жикур (1936)

В те годы считалось, что «метод разбрызгивания» для ОВ и бактерий может быть использован с высоты 4000 м и даже еще с большей. Например, Клотц, ссылаясь на экспериментальные исследования немецких ученых, привел следующие данные. «Максимальная скорость падения водяной капли достигается при постоянном радиусе последней в 2,5 мм. При этом радиусе возможность расщепления капли исключена. Для других жидкостей с другими соотношениями плотности следует избирать другие радиусы. Так, например, для люизита, удельный вес которого равен 1,12, наивыгоднейший радиус капли будет 2,3 мм: для технически чистого иприта, удельный вес которого при температуре 20 °C равен 1,19, наивыгоднейший радиус — 2,1 мм. Наконец, для зараженной бактериями воды, удельный вес которой равен 1,1, наиболее благоприятным радиусом будет 2,35 мм. При таких радиусах максимальная скорость падения капли равна, в среднем, 4,8 м/с (капля, сброшенная с высоты 4000 м, достигает земли через 8 мин)». Клотц утверждал, что возможность сноса этих капель ветром, более значительная, нежели для авиационных бомб, должна и может быть учтена. Потеря вещества испарением, судя по доступным ему экспериментальным данным, не выходила за пределы известных границ и не имела решающего значения. Для массированного заражения объекта, утверждал Клотц, требуется одномоментный выпуск бактериальной жидкости из значительного числа сопел при заранее рассчитанном давлении. При выпуске необходимо следить за тем, чтобы отдельные капли не приходили в соприкосновение и не сливались друг с другом. По его мнению, метод разбрызгивания особенно пригоден для заражения объектов нападения спорами сибирской язвы в сочетании с ОВ.

Для заражения воздуха микроорганизмы могут быть введены в атмосферу не только в виде мельчайших капель тумана, но и в виде пыли из высушенных бактерий. Но уже тогда было известно, что ряд патогенных микроорганизмов (возбудители холеры, чумы и гриппа) плохо переносит лиофильное высушивание, а поэтому их распространение посредством летучей пыли невозможно. Считалось также, что для большинства возбудителей инфекционных болезней дыхательных путей — способ распыления их в сухом виде применим в малой степени, в силу быстрой гибели этих микробов при высушивании или «неспособности их распыляться» (Дробинский И. Р., 1940).

Комбинированное применение отравляющих веществ и возбудителей инфекционных болезней. Одним из свойств фосгена, иприта и люизита является ослабление местного иммунитета пораженных тканей. Поэтому всякий отравленный ими или выздоровевший от подобного отравления, неизбежно погибает в случае заболевания гриппом и другими инфекциями. Острое отравление фосгеном, ипритом, люизитом часто сопровождается бронхитами, пневмонией, гангреной легких, придающими особую тяжесть клиническому течению и исходу отравления. Опытным путем было выяснено также и то, что большинство ОВ, в частности иприт и фосген, обладают весьма слабым бактерицидным действием, и в атмосфере этих ОВ патогенные бактерии хорошо выживают в течение довольно длительного времени.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)