Николай Воронцов - Развитие эволюционных идей в биологии

- Название:Развитие эволюционных идей в биологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс-Традиция

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-88800-107-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Воронцов - Развитие эволюционных идей в биологии краткое содержание

В книге подробно прослежено развитие эволюционной идеи, возникшей за тысячи лет до Дарвина и принадлежащей к числу немногих общенаучных фундаментальных идей, определивших мышление юнца XIX и XX столетия. Проанализированы все этапы зарождения и формирования представлений об эволюции, начиная с первобытного общества. Особое внимание уделено истокам, развитию и восприятию дарвинизма, в частности, в России, влиянию дарвинизма на все естествознание.

Последние главы показывают, как сегодняшние открытия в области молекулярной биологии, генетики и многих других дисциплин готовят почву для нового синтеза в истории эволюционизма.

Книга насыщена массой интересных и поучительных исторических подробностей, как правило, малоизвестных, и содержит большое число иллюстраций, как авторских, так и взятых из труднодоступных изданий. Книга рассчитана на широкого читателя, не только биолога, но любого, интересующегося современной наукой ее историей.

Развитие эволюционных идей в биологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Бессознательный отбор на приручаемость, подкормка сняли пресс стабилизирующего отбора, поддерживающего малую изменчивость природных популяций, и в результате в полусинантропной—полудомашней популяции предков собак мог достаточно быстро появиться широкий спектр мутаций. Эти мутации затем стали поддерживаться сначала бессознательным, а затем и сознательным искусственным отбором.

Об уровне знакомства человека с природой в период перехода от палеолита к неолиту можно косвенно судить по биологическим знаниям племен, сохранивших образ жизни охотников и собирателей до наших дней. Клод Леви-Стросс — создатель школы этнологического структурализма — обращает внимание на ботанические знания одного из племен юга Филиппин. У них есть названия для 1625 форм растений, которые группируются туземцами в 890 более высоких категорий. Эти различаемые аборигенами растения соответствуют 1100 видам и 650 родам систематической ботаники. Из различаемых туземцами 1625 форм растений 500—600 съедобны, а 406 принадлежат к лекарственным [31] Леви-Стросс Клод. Первобытное мышление., М.: Изд-во «Республика», 1994, 384 с.

. Австралийские аборигены Северного Квинсленда используют в пищу 240 видов растений, 93 вида моллюсков, 23 вида рыб [32] Löther K. Geschichte der Biologie. Gustav Fuscher Verlag, Jena, 1982, S. 28.

. Известный орнитолог Эрнст Майр [33] Майр Э . Зоологический вид и эволюция. М.: Мир, 1968, 597 с.

во время экспедиции в горные районы Новой Гвинеи установил, что лесные охотники имеют местные названия для 136 видов птиц из 137 встречавшихся в горах Арфак, то есть они не умели различать лишь два вида. Современный «цивилизованный» человек, если он не профессионал-орнитолог, вряд ли может похвастаться таким знанием окружающей его природы.

Можно предположить, что связь племен охотников и собирателей с окружающей природой была теснее, когда человек находился на уровне донеолитической культуры. Появление животноводства и растениеводства потребовало дополнительных знаний о возделываемых и разводимых видах, но в чем-то знания среднего человека об окружающей природе стали более поверхностными, точные знания природы постепенно переставали быть обязательным условием существования каждого члена общества.

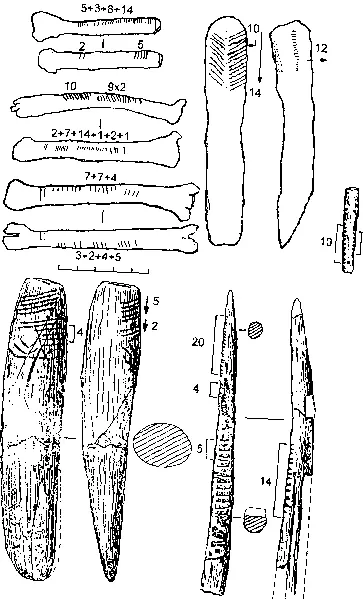

Человек верхнего палеолита, уходивший на охоту на несколько дней от жилья, познакомился со счетом. Известны одинаковые засечки на рогах и сколах костей из верхнепалеолитических стоянок — можно спорить о том, был ли это счет дней, прошедших со времени ухода на охоту, или счет числа убитых жертв. Человек должен был подойти к одному из фундаментальных понятий знания — к вполне абстрактной идее числа. Несомненно, что понятие числа было известно человеку верхнего палеолита (а может быть, и раньше). Новосибирский археолог Б. А. Фролов проанализировал частотное распределение насечек на костях из поднепалеолитических поселений [34] Б. А. Фролов. Числа в графике палеолита. Новосибирск: Наука, 1974.

. В половине из 85 изученных образцов отмечено статистически достоверное повторение чисел 5, 7, 10, 14 (рис. 26). Если число 5 — это 5 пальцев, а 10 — его удвоение, то как объяснить высокую частоту числа 7 и его удвоения — 14? Существуют достаточные основания полагать, что так отмечались фазы 28-дневного лунного календаря. Это предположение высказал американский археолог А. Маршак.

Рис. 26. Счетные насечки на костях, сделанные людьми верхнего палеолита.

По Б. А. Фролову (1974) из В. М. Массона (1996).

Но вернемся к ранним страницам человеческой культуры.

Глава II. «Неолитическая революция». Зарождение искусственного отбора

«Неолитическая революция»

За мезолитом в разные сроки на разных территориях наступил неолит — период изготовления шлифованных каменных орудий, изобретения сверления камня, появления топора, а позднее — изобретения формовки и отжига глины для приготовления посуды. Соответственно, разделяют докерамический и керамический неолит.

Главным событием эпохи неолита была так называемая «неолитическая революция »— переход от собирательства и охоты к растениеводству, связанному с возделыванием растений, и животноводству, связанному с одомашниванием животных. Итогом неолитической революции было возникновение сельского хозяйства. Этот переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству коснулся в первую очередь районов с относительно умеренно-теплым климатом, где экологический кризис привел к резкому уменьшению охотничьих ресурсов. Охотничьи племена не исчезли, а стали осваивать более северные, освобождавшиеся после таяния ледников районы Европы и Северной Америки.

Уже древние собиратели, как отмечал А. П. Окладников, «по-своему превосходно изучали окружавший их растительный мир. Они сделали множество полезных наблюдений и изобретений, позволивших широко использовать в пищу различные съедобные растения. Ими были открыты и практически использованы важные качества одних растений и целебные свойства других. Они научились расщеплять волокна дикого льна, кендыря и крапивы, сучить и прясть их, выделывать нити, веревки, ткать не только грубые, но и достаточно тонкие ткани для своей одежды, а также изготовлять сумки, мешки и многие другие предметы, необходимые в домашнем обиходе» [35] 0кладников А. П. Всемирная история, 1955, т. 1, с. 107; Howell F. C. Early Man. Hong Kong, Life Science Library. 1980; Матюшин Г. Н. У истоков цивилизации. М.: Просвещение, 1992, 192 с.

. Однако жизнь древних собирателей и охотников крайне зависела от внешней среды, в частности, от колебаний численности жертв, от урожая или неурожая собираемых растений. Это был, как говорят историки, присваивающий тип хозяйствования.

Численность человечества перед неолитической революцией была равна миллиону или немногим миллионам особей, т. е. была сравнима с численностью крупных видов современных млекопитающих. Переход к земледелию и животноводству означал резкое увеличение пищевых ресурсов и позволил возрасти численности человека в течение неолита по крайней мере на порядок, т. е. в итоге неолитической революции на Земле численность человека стала измеряться десятками миллионов особей. По расчетам американского археолога Ф. К. Хоуэлла [36] Howell F. C. Op. cit.

, численность человека к концу неолитической революции — 6000 лет назад — составляла 86,5 миллиона особей.

Переход от охоты и собирательства к земледелию привязал земледельческие племена к земле. Животноводческие племена, особенно после того как наряду с мясными и шерстными видами (коза, овца) были одомашнены и транспортные виды (лошадь), могли мигрировать со скоростью значительно большей, чем наполеоновская армия [37] Sarton G. A. History of Science. Ancient Science through the Golden Age of Greece. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1959, 646 p.

.

Интервал:

Закладка: