Николай Воронцов - Развитие эволюционных идей в биологии

- Название:Развитие эволюционных идей в биологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс-Традиция

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-88800-107-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Воронцов - Развитие эволюционных идей в биологии краткое содержание

В книге подробно прослежено развитие эволюционной идеи, возникшей за тысячи лет до Дарвина и принадлежащей к числу немногих общенаучных фундаментальных идей, определивших мышление юнца XIX и XX столетия. Проанализированы все этапы зарождения и формирования представлений об эволюции, начиная с первобытного общества. Особое внимание уделено истокам, развитию и восприятию дарвинизма, в частности, в России, влиянию дарвинизма на все естествознание.

Последние главы показывают, как сегодняшние открытия в области молекулярной биологии, генетики и многих других дисциплин готовят почву для нового синтеза в истории эволюционизма.

Книга насыщена массой интересных и поучительных исторических подробностей, как правило, малоизвестных, и содержит большое число иллюстраций, как авторских, так и взятых из труднодоступных изданий. Книга рассчитана на широкого читателя, не только биолога, но любого, интересующегося современной наукой ее историей.

Развитие эволюционных идей в биологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Развитие методов радиокарбонового анализа показало, что последние мамонты (Elephas primigenius ) жили в самом конце ледникового периода, а кое-где дожили до начала голоцена. На Пржедмостской стоянке палеолитического человека (Чехословакия) были найдены остатки тысячи мамонтов. Э. В. Алексеевой изучены массовые останки костей мамонтов (более 2 000 особей) на стоянке Волчья Грива под Новосибирском, имеющие возраст 12 тыс. лет. Последние мамонты в Сибири жили всего 8— 9 тыс. лет назад. Уничтожение мамонта как вида — несомненно результат деятельности древних охотников.

Недавние исследования в тропической Африке показали роль африканских слонов в экологии джунглей.

Слоны прокладывали тропы, по которым за ними вглубь джунглей проникали многие виды, живущие на опушках леса. Истребление слонов ради пресловутой «слоновой кости» привело к зарастанию лесов, снижению биологического разнообразия тропиков, поскольку слоновьи тропы обеспечивали возможность миграции для многих копытных, а за ними и хищных [18] Насимович А. А. Африканский слон. М.: Наука, 1975, 56 с.

. Можно предположить, что истребление мамонтов также привело к утере ландшафтного и биологического разнообразия лесов Сибири и других районов Евразии.

Носороги — животные, в отличие от стадных мамонтов, одиночно-семейные, — никогда не достигали столь высокой численности, как хоботные. Двурогий носорог Мерка (Dicerorhinus kirchbergensis ) дожил на юге Западной Европы (в Италии) до конца позднего плейстоцена [19] Г аррут В. Е. Носороги // Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен — современность/Ред. Громов И. М., Баранова Г. И. Л.: Наука, 1981. С. 336—342.

. Находки в пещере Шове, возможно, свидетельствуют о групповом образе жизни носорога Мерка. Роль человека в исчезновении этого вида представляется весьма вероятной. Широко распространен был шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis ). В течение палеолита его численность резко сократилась под влиянием охоты. Возможно, он практически исчез к рубежу палеолита и неолита. Впрочем имеются указания арабских авторов о том, что шерстистый носорог еще сохранялся в Волжской Булгарин до X века н. э.

Следует подчеркнуть, что человек мог не поголовно истребить все популяции того или иного вида крупных млекопитающих. Резкое снижение численности в результате охоты ведет к расчленению ареала вида на отдельные островки. Судьба малых изолированных популяций плачевна: если вид не может восстановить ареал, мелкие популяции могут вымереть из-за эпизоотии или чисто статистических причин (нехватка особей одного пола при переизбытке другого). Происходит процесс «инсуляризации» — расчленения ареала на островки и неизбежного вымирания небольших групп животных в них.

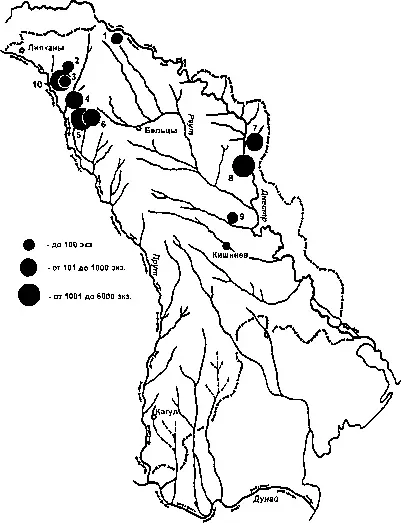

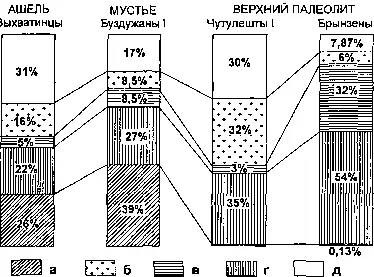

Уничтожены были пещерный лев ( Panthera spelaea, рис. 19) и пещерная гиена ( Crocuta spelaea ). Исчез спутник человека пещерный медведь ( Ursus spelaeus ). Этот вид (рис. 20) был приурочен к карстовым ландшафтам и стал не только конкурентом человека по использованию пещер как убежищ, но и важным объектом охоты. На территории Пруто-Днестровского междуречья (рис. 21) известны стоянки времен ашеля и мустье, в которых найдены останки до 6000 особей пещерного медведя. К самому концу верхнего палеолита пещерный медведь исчезает здесь из рациона первобытного человека (рис. 22) [20] Давид А. Н. Териофауна плейстоцена Молдавии. Кишинев: Шгииница, 1986.

. Сходным образом происходило исчезновение пещерного медведя на Кавказе [21] Верещагин Н. К. Op. cit., с. 514.

.

Интенсивный антропогенный пресс испытали и другие виды млекопитающих, чья численность была подорвана древними охотниками, хотя они и не были уничтожены ими. На стоянке Солютре (середина верхнего палеолита) во Франции были найдены остатки десяти тысяч диких лошадей — тарпанов. На Амвросиевской стоянке на Украине были найдены остатки тысяч зубров.

Загонно-облавная охота на крупных животных могла прокормить ограниченные по численности популяции человека. Так, на 100 кв. км прирост биомассы мамонтов за год составлял 4000 кг [22] Будыко М. Н. О причинах вымирания некоторых видов животных в конце плейстоцена // Изв. АН СССР, сер. Географическая, 1967, №2.

. На мясо использовалось 40% веса, что дает пищевой ресурс в 2500 кг/год [23] Пидопличко И. Г. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине. Киев: Изд-во АН УССР, 1969.

на 100 кв. км. Минимальные нормы потребления мяса определяются для охотничьего рациона в 600—700 грамм/сутки [24] Бибиков С. Н. Некоторые аспекты папеоэкономического моделирования палеолита // Советская археология, 1969, №4.

. Стало быть, минимальная потребность мяса для орды в 25 человек — 5930 кг/год. В пересчете на живой вес это составляет около 14 800 кг в год. Для реализации таких потребностей орда из 25 человек должна была осваивать охотничью территорию в 370 кв. км, убивая около 6 взрослых мамонтов в год. Аналогичным образом могут быть рассчитаны пищевые ресурсы и других видов охотничьих животных. Для ангельского времени верхнего палеолита Молдавии В. М. Массон [25] Массон В. М. Палеолитическое общество Восточной Европы (вопросы палеоэкономики, культурогенеза и социогенеза). СПб., 1996, 71 с.

рассчитал возможность существования там 10—12 охотничьих орд с общей численностью населения в 250—300 человек. В мустье население Пруто-Днестровского междуречья возросло на 1/3 и составило 320—370 человек. Соответственно возрастал антропогенный пресс на охотничью фауну.

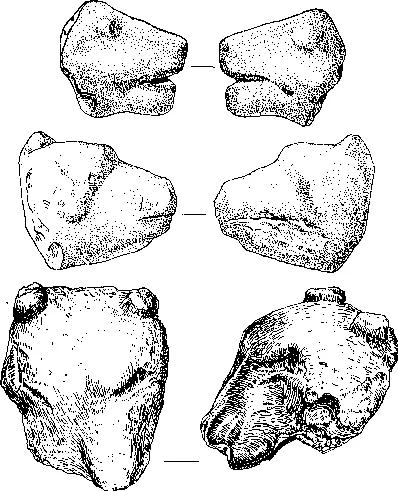

Рис. 20. Головы пещерных медведей (Ursus spelaeus ) из верхнего палеолита. Костенки I.

Из З. А Абрамовой (1962).

Рис. 21. Распространение остатков пещерного медведя (Ursus spelaeus ) В междуречье Прута И Днестра.

По А. Н. Давиду (1986) из В. М. Массона (1996).

Рис. 22. Изменение спектра (% особей) промысловых видов млекопитающих Пруго-Днестровского междуречья в палеолите:

а — пещерный медведь (Ursus spelaeus); б — зубр (Bison bonasus); в — северный олень (Rangifer tarandus); г — тарпан (Equus gmelini); д — прочие виды. По А. Н. Давиду (1986) из В. М. Массона (1996).

Постепенное увеличение численности человека в верхнем палеолите, истребление одних видов, сокращение численности других привели человечество к первому в его истории экологическому и экономическому кризису. Оставались мало освоенными охотничьи виды, для которых загонно-облавная охота не была достаточно эффективной — многие виды копытных равнинных ландшафтов, которых трудно было добывать копьями. Изобретение лука и стрел в мезолите способствовало расширению числа охотничьих видов, привело к возникновению новых форм охоты с использованием собак при загоне. Кардинальный же выход из кризиса был найден неолитической революцией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: