Николай Воронцов - Развитие эволюционных идей в биологии

- Название:Развитие эволюционных идей в биологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс-Традиция

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-88800-107-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Воронцов - Развитие эволюционных идей в биологии краткое содержание

В книге подробно прослежено развитие эволюционной идеи, возникшей за тысячи лет до Дарвина и принадлежащей к числу немногих общенаучных фундаментальных идей, определивших мышление юнца XIX и XX столетия. Проанализированы все этапы зарождения и формирования представлений об эволюции, начиная с первобытного общества. Особое внимание уделено истокам, развитию и восприятию дарвинизма, в частности, в России, влиянию дарвинизма на все естествознание.

Последние главы показывают, как сегодняшние открытия в области молекулярной биологии, генетики и многих других дисциплин готовят почву для нового синтеза в истории эволюционизма.

Книга насыщена массой интересных и поучительных исторических подробностей, как правило, малоизвестных, и содержит большое число иллюстраций, как авторских, так и взятых из труднодоступных изданий. Книга рассчитана на широкого читателя, не только биолога, но любого, интересующегося современной наукой ее историей.

Развитие эволюционных идей в биологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако надо помнить, что в середине XIX века англоязычная наука не занимала тех позиций в мировой науке, как ныне. Дарвиновской концепции еще предстояло завоевать континентальную Европу.

Дарвинизм в Германии. Геккель, Вейсман

«Происхождение видов» на немецком языке выходит в свет в 1860 г. Инициатором перевода был гейдельбергский профессор Генрих Георг Брони 61800—1862) — известнейший зоолог-систематик, палеонтолог, занимавшийся, в частности, проблемами классификации животного мира, видный представитель идеалистической морфологии. В послесловии к переводу Брони, считая выход книги Дарвина выдающимся событием, вместе с тем выступил с критикой эволюционного учения. Ом утверждал, что если бы эволюция существовала и шла беспрерывно, то вряд ли было возможно столь четко очерчивать границы систематических групп. Следует воздать должное Бронну, который, не разделяя взглядов Дарвина, как истинный ученый способствовал знакомству германоязычных стран с новой концепцией эволюции.

Очень быстро на позиции дарвиновского учения стал классик сравнительной анатомии Карл Гегенбаур (1826—1903), благодаря деятельности которого сравнительная анатомия начала переходить на эволюционные позиции.

Важнейший труд Гегенбаура [278] Gegenbaur С. Grundzuge der vergleichenden Anatomie. W. Engelmann, Leipzig, 1859, 606 S.

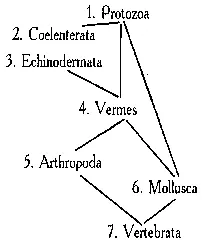

, на котором учились поколения сравнительных анатомов, вышел в том же 1859 г., что и «Происхождение видов», однако соотношения типов животных представлялись Гегенбауру отнюдь не в стиле родословного древа (рис. 129).

Рис. 129. «Родственные связи» («verwandtlichen Beziehungen») между типами животных.

Из С. Gegenbaur (1859).

В пропаганде и в дальнейшем развитии эволюционного учения огромную и достаточно противоречивую роль сыграл Эрнст Геккель (1834—1919, рис. 130). Геккель, в отличие от Дарвина, не чурался философии, не боялся умозрительных гипотез, наоборот, сам их создавал и активно проповедовал. «Здесь лежит глубокая разница между ним (Геккелем — Н. В. ) и Дарвином. Мысль его была постоянно направлена в сторону общего: идеи, учение, миросозерцание шли впереди — факты имели подчиненное значение. Дарвин же, по выражению Оскара Гертвига, был эмпириком до мозга костей («durch und durch Empirikei»). Мысль Дарвина была прикована к фактам, и обобщения были строго с ними согласованы, не выходя ни на йоту из-под контроля. Он долго и упорно работал для выяснения вопроса о происхождении видов над собиранием фактического материала “в истинно бэконианском духе”, не имея какой-либо предвзятой мысли, и лишь изучение этого материала привело его к выводу о важной роли отбора. Геккель же приступил к своим работам уже с некоторыми предвзятыми идеями, вынесенными из университетских впечатлений; идеи эти были — единство и цельность природы; неразрывность духа и материи (что привело его потом к учению о “душе” атомов); единство сил, господствующих в органической и неорганической природе; механистическое мировоззрение, по которому в природе главенствует закон причинности; идеи “развития”, которым подчиняются миры, наша Солнечная система, Земля и населяющие ее организмы; клеточная теория, по которой организмы состоят из клеток, как химические соединения из атомов» [279] Некрасов А. Д. Борьба за дарвинизм. М.: Биомедгиз, 1937, с. 81—82.

.

Рис. 130. Эрнст Геккель.

Из H. Stubbe (1963).

В чем источники столь существенных различий в подходах — индуктивного у Дарвина и дедуктивно-натурфилософского у Геккеля? Можно объяснить это четвертьвековой разницей в возрасте, можно различиями в традициях английской и немецкой наук, можно личным складом характера этих исследователей. Каждое из объяснений частично верно. При этом, однако, разница в возрасте составляла, быть может, не 25 лет, а более.

Сын Ч. Дарвина — Фрэнсис — писал об отце: «Мне казался весьма примечательным тот факт, что он, человек, изменивший весь облик биологической науки и тем самым ставший главою современных ученых, писал и работал в столь по существу несовременных духе и манере. Читая его книги, вспоминаешь скорее старых натуралистов, чем писателей современной школы. Он был натуралистом в старинном смысле этого слова, т. е. человеком, который работает во многих областях науки, а не является узким специалистом в какой-либо одной области» [280] Дарвин Фр. Воспоминания о жизни моего отца // Дарвин Чарлз. Сочинения / Под ред. В. Н. Сукачева, статья и ком. С. Л. Соболя. М.: Изд-во АН СССР, 1959, с. 344.

.

И вместе с тем, несмотря на некоторую прелестную старомодность Ч. Дарвина, его биография и биография Геккеля в чем-то сходны. Если Дарвин провел пять лучших (по его собственным словам) лет своей жизни в плавании на «Бигле», то Геккель путешествовал по Средиземноморью (1858—1860), работал на Канарских островах (1866—1867) вместе со своим ассистентом Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем (рис. 131), в Норвегии (1869), на Красном море (1873), на Цейлоне (1881—1882) и, уже в весьма солидном возрасте — под семьдесят, — на Суматре и Яве (1900—1901). Но если Дарвин и Уоллес начинали свои пути естествоиспытателей со странствий и каждого из них эти экспедиции сформировали, то путешествия Геккеля были поездками сложившегося заслуженного профессора, и вряд ли они могли изменить установившееся мировоззрение, систему взглядов Геккеля.

Рис. 131. Эрнст Геккель и его ассистент Н. Н. Миклухо-Маклай в экспедиции на Канарских островах (1866).

Из: Н. Н. Ворошилов (1984).

В отличие от Дарвина, не получившего естественнонаучного образования, Геккель прошел через три университета (Берлинский, Вюрцбургский и Венский), где имел выдающихся учителей. В Берлине он начинал у крупного ботаника Александра Брауна (1805—1877), одного из ведущих анатомов растений того времени, занимавшегося разработкой клеточной теории М. Шлейдена. В Вюрцбурге его учителями были один из создателей гистологии Альберт Рудольф Келликер (1817—1905) — автор интереснейшей критики градуалистических подходов Дарвина, предвосхитивший во многом идеи С. И. Коржинского и Г. де Фриза [281] Об эволюционных взглядах Келликера см.: Филипченно Ю. А. Эволюционная идея в биологии. Исторический обзор эволюционных учений XIX века. 3-е изд., М.: Наука, 1977, 227 с.

, и Франц Лейдиг (1821—1908) — основатель сравнительной гистологии. У них Геккель учился также и эмбриологии, в развитии теоретических основ которой ему в дальнейшем суждено было сыграть большую роль.

Интервал:

Закладка: