Сергей Махов - «Нулевая война»: англо-американское противостояние 1812–1815 гг.

- Название:«Нулевая война»: англо-американское противостояние 1812–1815 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:www.milhist.info

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Махов - «Нулевая война»: англо-американское противостояние 1812–1815 гг. краткое содержание

«Нулевая война»: англо-американское противостояние 1812–1815 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Где-то в середине плавания на борту начинали появляться экзотические животные — обезьяны, попугаи, иногда даже страусы. К ним был меркантильный интерес — по приходе в Англию такие диковинки можно было выгодно продать. Например, попугай Ара на птичьих рынках Лондона стоил 5–7 гиней — для обычного моряка это было практически состояние. Так же ценились и скупались редкие виды фауны.

В связи с этим можно упомянуть реальный случай, произошедший в 1758 году. Тогда кэптен Форрест захватил корабль французской ОИК, на котором « …обнаружил живности на 300 тысяч фунтов! », среди всего прочего — медведя-гризли и слона. Оказалось, что судно было зафрахтовано французской Академией Наук, вернее ее председателем — мсье Реомюром. На призовом суде в Лондоне коллекция животных была признана не государственной собственностью Франции, а частной собственностью Реомюра, поскольку он финансировал экспедицию на свои деньги, и ее вернули владельцу, правда слон к тому времени умер. Корабль же англичане оставили себе, как законный приз.

Вот тут самое время рассказать о призах и призовых деньгах. Основой службы, помимо карьеры, в Royal Navy были призы и призовые деньги. Любой корабль, захваченный в бою или во время крейсерства, приводился на призовой суд, где оценивалась его стоимость. Из этой суммы до двух третей доставалось капитану, офицерам и матросам, захватившим приз. Там, где крутятся большие деньги, естественно процветает коррупция. Не обошла сия чаша и Royal Navy . Вообще, власть Адмиралтейства над флотом строилась не только на продвижении по карьерной лестнице, но и на возможности наградить денежно. Речь прежде всего о призовых. Искушение иной раз было настолько сильным, что кэптены и адмиралы Royal Navy покидали предписанные районы крейсерств в погоне за призами, или ослабляли свои силы, отсылая часть кораблей на охоту. Кэптены всегда были вынуждены выбирать между общественной пользой (public good) и частной прибылью. Например, в 1762 году именно за подобное нарушение был снят с должности кэптен Джон Бентинк, который ушел из устья Нигера к островам Зеленого Мыса в погоне за испанскими призами.

Однако очень часто в эту игру вступали члены Адмиралтейства и политики. В 1747 году командовать 60-пушечным «Дифайнсом», к Энсону в Западную Эскадру, специально созданную для перехвата французских конвоев из Вест-Индии и в Вест-Индию, был назначен Томас Гренвилл, а протекцию в этом оказал его брат Джордж, который был честолюбивым молодым политиком и членом Адмиралтейства, правда обременённым большими карточными долгами. Томас был назначен кэптеном «Дифайнса» именно в предвкушении призовых, которые позволяли его брату расплатиться с долгами. Нужно сказать, что это было совершенно рядовой сделкой для тогдашнего времени. Так поступали все, или практически все. Именно против этого стал бороться Энсон после прихода в Адмиралтейство, но как он ни старался изменить положение дел, все же сам был продуктом той системы, которую пытался сломать. Очень показателен боевой эпизод на Западных Подходах в 1758 году, когда крейсировавшие у Уэссана кэптены Роберт Дигби и Чарльз Проби обнаружили французский конвой из восьми больших транспортных судов под эскортом одного 74-пушечника. Англичане атаковали военный корабль противника, и он бежал с поля боя.

Корабли Royal Navy , проигнорировав торговые суда противника, отправились в преследование за французом, которое длилось пять дней. Все же неприятелю удалось уйти. Реакция Энсона была очень интересной, он писал: « Кэптены, безусловно, поддержали честь Королевского Флота, и поступили, как офицеры этого флота абсолютно верно. Однако для пользы дела было бы не менее важно захватить торговцев, если это было возможным и служило на пользу общественному благу ».

Возвращаясь к коррупции в призовых судах — мало было взять приз. Иногда захвативший его мог остаться ни с чем. В пример можно привести того же самого Энсона, который в своем знаменитом вояже взял ценностей на 242 тысячи фунтов стерлингов. Тем не менее, он решил исключить из раздела добычи матросов и офицеров с погибших «Глостера» и «Трайала», на том основании, что главные призы захватил «Центурион». Однако те резонно возражали, что без их участия захват «Нуэстра Сеньора де Ковадонга» и других призов был вряд ли возможен. Сначала суд принял их сторону, но вскоре под давлением Адмиралтейства, их доля была уменьшена, на всех выделили 500 фунтов, вместо положенных по справедливости 6000 фунтов. Сам Энсон получил 91 тысячу фунтов стерлингов, для сравнения — его зарплата за четырехлетнее плавание составила 719 фунтов стерлингов, а матросы «Центуриона» — по 300 фунтов, что сравнимо с их зарплатой за 20 лет.

Кэптен Джон Холмс, предъявивший призы на ямайский призовой суд, потом писал, что « …был просто обобран колониальными чиновниками, которые оценили отличные корабли по цене дров», и подозревал в этом судью, который, несомненно, состоял в сговоре с местными коммерсантами. Но происходили и более возмутительные случаи. Весной 1759 года английский корабль «Амазон» захватил недалеко у Барбадоса три торговых французских брига, которые были приведены на призовой суд колонии. Цены, назначенные барбадосским судьей, показались кэптену просто оскорбительными и он… отвел корабли с товарами во французскую колонию Антигуа, где отдал их за выкуп, в два раза превышавший деньги, которые назначил призовой суд. Резюмируя, можно сказать вполне очевидную вещь: захват приза еще совершенно не гарантировал, что деньги у тебя в кармане. Надо было пройти множество препон, иногда даже отдать значительную часть захваченного, чтобы получить свои, казалось бы, законные деньги.

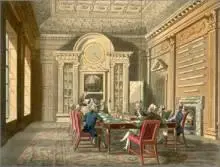

Зал заседаний британского Адмиралтейства, 1810 г.

Подготовка английских экипажей велась в расчете на решительный ближний бой, в противовес французам, которые на тот момент предпочитали бой на средней и дальней дистанции. Именно к этому готовили экипажи, и готовили очень хорошо. На британских кораблях почти ежедневно, в походе и на стоянках, проходили занятия и учения по заряжанию пушек и стрельбе. За этим следили не только лейтенанты и кэптены, но даже и адмиралы, которые с секундомерами в руках считали залпы. Учения делились на две категории — быстрая стрельба с максимально возможным темпом и быстрая стрельба на точность. Английский историк Роджерс в книге «Деревянный мир» ( Wooden World ) приводит следующие данные: при Финистерре в 1747 году «Дифайнс» дал за 5 часов 75 выстрелов полным бортом, то есть скорострельность составила один выстрел в 4 минуты. При захвате «Дюк д‘Эгильон» английский «Тартар» дал за 1 час 28 минут боя 42 выстрела — один выстрел в две минуты. Фантастическую скорострельность и точность развил 64-пушечный «Монмут» в сражении у Картахены с 80-пушечным французским «Фудрояном» 28 февраля 1758 года — за час англичане смогли дать 33 залпа (один залп за 1 минуту 45 секунд). Этот бой вообще был уникален — у француза вес бортового залпа составлял 1220 фунтов, тогда как британский корабль имел на борт всего 504 фунтов. Тем удивительнее результат: после часового боя «Фудроян» сдался более слабому англичанину, а потери у французов были в 4 раза больше, чем у британцев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: