Денис Черевичник - Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв.

- Название:Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Temaf

- Год:2013

- Город:Рига

- ISBN:978-9984-49-820-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Черевичник - Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв. краткое содержание

Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 24. Флоретазо. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.

Против противника, который бросался в неподготовленные прямолинейные атаки, часто применялись «флоретазо» — удары, наносимые преимущественно в «парте альта», когда навстречу атакующему просто вытягивалась рука с навахой [83] Ibid.

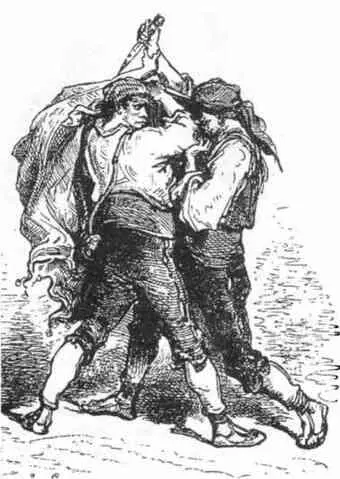

. Для унижения противника и демонстрации технического превосходства над ним служили порезы лица, известные как хабек или чирло, о которых мы поговорим в главе о ритуальном шрамировании. Наводящим ужас ударом был легендарный десхарретазо, или подрезатель. Удар этот наносился на шагах или в клинче за линию плеч, в спину. Часто этот удар оставлял зияющую рану, через которую был виден эспиназо — хребет. Известны прецеденты когда при этом ударе перерубался позвоночник. Но при всей своей смертоносности десхарретазо требовал от навахеро высокого мастерства, так как при нанесении этого удара боец раскрывал защиту, и поэтому был высок риск получения ранения [84] Ibid., p. 22.

. Удар или порез, наносимый по параболе справа налево, назывался плумада. Этот же удар, но уже нанесённый слева направо, носил название ревес. Надо сказать, что большей частью поединки на навахах состояли именно из размашистых секущих плумад и ревесов, в основном направленных в лицо противника.

Иногда в бою опытные соперники использовали технику «мулине» (не путать с тренировочным упражнением], в основе которой лежал резкий разворот вокруг оси [85] Ibid., pp. 33-34.

. Шарль Давилье, бравший уроки владения навахой, описывал «мулине» следующим образом. Один из дуэлянтов, приблизившись к противнику, внезапно поворачивался на правой ноге и при этом вытягивал правую руку, чтобы нанести ему ранение в плечо. Такой удар мог быть отражён только левой рукой, так как правая была поднята для удара. Давилье также отметил, что эта техника использовалась преимущественно в ближнем бою и обычно заканчивалась смертельным исходом [86] Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. Edouard Charton., Premier Semestre (1865), p. 379.

.

Но технический арсенал навахерос не ограничивался лишь перечисленными видами ударов. В поединках всегда присутствовала немалая доля экспромта и импровизации. Кроме этого, как и в фехтовании на шпагах, у многих навахеро были свои фирменные «придумки». Теофиль Готье писал, что у каждого навахеро существовали свои секретные удары и техники и что адепты этого искусства по характеру ранения способны были определить нанесшего его мастера, как мы узнаём руку художник [87] Gautier, Theophile. Wanderings in Spain, Ingram, Cooke, and Co, London (1853), p. 155.

. Возможно, это не было лишь красочной метафорой, так как о подобных «подписях мастера» упоминали и другие авторы. Так, например, Роуз в своей работе «Неисхоженная Испания» вспоминал, как однажды в больницу привезли мужчину с тяжёлым ранением от удара ножом. Один из городских стражников взглянул на рану, глубокомысленно кивнул головой и заметил, что ему прекрасно известно, чья рука нанесла этот удар. Когда его спросили, как он это определил, стражник ответил, что узнал владельца ножа по характеру и расположению ранения [88] Rose, Hugh James. Untrodden Spain, and her black country, being sketches of the life and character of the Spaniard of the interior, Second Edition, Samuel Tinsley, London (1875), Vol. I, pp. 49-51.

. По ранениям узнавали не только навахеро, но и мастеров-оружейников, а также их изделия, которыми эти ранения наносились. Так, например, в «Дон Кихоте» Сервантеса в оружии, которым Монтесинос вырезал сердце своего приятеля Дюрандарте, Санча Панса узнал кинжал работы известного севильского мастера дона Рамона де Хосеса [89] Сааведра, Мигуэль де Сервантес. Сочинения. Серия: Золотой том. - М.: Олма-Пресс, 2002. - С. 475-476.

. Также и Форд писал о том, что «любой, как правило, знает всех лучших оружейных мастеров».

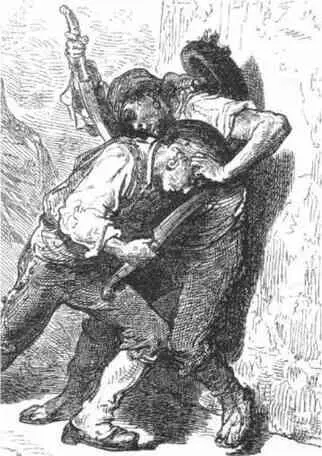

Рис. 25. Десхарретазо. Гюстав Доре, 1865 г.

Рис. 26. Мулине. Гюстав Доре, 1865 г.

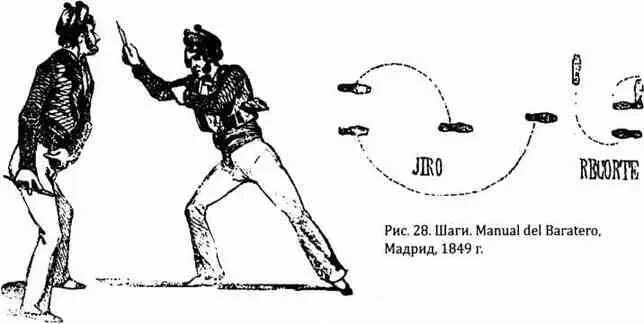

Передвижения в бою совершались шагами, прыжками и отскоками. Опытный боец, прекрасно чувствующий дистанцию, всегда видел, когда ножу противника не хватает дюйма или даже полдюйма, чтобы достать его. Поэтому, когда оружие соперника ненамного проникало в его террено, достаточно было просто убрать находившуюся в опасности часть тела. Но если действия противника были непредсказуемы, то автор «Пособия» рекомендовал отскочить в сторону или назад, при необходимости совершив несколько прыжков. При этом, чтобы не споткнуться, передвигаться следовало на носках. Популярным способом атаки являлись так называемые хирос, или развороты. Так, при атаке с разворотом левая нога из фронтальной стойки зашагивала вперёд за правую, а правая сразу вслед за этим совершала аналогичное движение, но уже зашагивая вперёд за левую. В результате корпус атакующего разворачивался к противнику правым боком. Если во время выполнения «хирос» отсутствовала защита для левой руки, то, чтобы избежать ранения, использовались различные технические элементы, такие например, как «контрахирос». В этом случае защищающийся резко разворачивался на носке правой ноги, отшагивая левой ногой назад, и при этом резко выпрямляя перед собой правую руку с ножом [90] Manual del baratero, о Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos, Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), pp. 15-16.

.

Рис. 27. Защиты. Manual del Baratero, Мадрид, 1849 г.

Подобная техника контрахиро, или, как её называли итальянцы, «инквартата», прекрасно описана Проспером Мериме в «Кармен»: «Гарсия уже согнулся пополам, как кошка, готовая броситься на мышь. В левую руку он взял шляпу, чтобы отражать удары, нож выставил вперед. Это их андалузский прием. Я стал по-наваррски, лицом к нему, левую руку кверху, левую ногу вперед, нож у правого бедра. Я чувствовал себя сильнее великана. Он кинулся на меня стрелой; я повернулся на левой ноге, и перед ним оказалось пустое место; а я попал ему в горло, и нож вошел так глубоко, что моя рука уперлась ему в подбородок. Я с такой силой повернул клинок, что он сломался. Все было кончено. Клинок вышиб из раны струю крови в руку толщиной. Гарсия упал ничком на бревно» [91] Мериме Проспер. Новеллы. Перевод с французского. Комментарии А. Михайлова. - М.: Художественная литература, 1978 г. - 349 с.

Позволю себе небольшую ремарку: прототипом для Хосе послужил реальный исторический персонаж — легендарный андалузский бандолеро Хосе Мария Хиньохоса и Кобачо, известный как «Эль Темпранийо», или «Король Сьерра-Морена». Эль Темпранийо, уроженец Малаги, бесчинстовал в горах Сьерра-Морена в первой четверти XIX века и был убит в 1833 году в возрасте 28 лет [92] Baroja, Julio Caro. Ensayo sobre literatura de cordel, Madrid (1990), p. 445.

Надо отметить, что Мериме, прекрасно знакомый с испанскими традициями и культурой Андалусии, очень точно описал стойки участников этого поединка, полностью соответствующие их отображению в «Пособии для баратеро» — и Кривого со шляпой в руке, и фронтальную стойку Хосе. Кстати, ещё задолго до выхода «Пособия для баратеро» стойка с высоко поднятой рукой для защиты от кинжала и использование в поединке шляпы для парирования ударов рекомендовались в изданном в 1805 году пособии Мануэля Антонио де Бреа «Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadín» [93] Brea, Antonio de. Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadin, Imprenta real, Madrid (1805), p. 62-L16.

.

Интервал:

Закладка: