Денис Черевичник - Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв.

- Название:Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Temaf

- Год:2013

- Город:Рига

- ISBN:978-9984-49-820-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Черевичник - Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв. краткое содержание

Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ещё одной фундаментальной основой искусства владения навахой были так называемые корриды, или пробежки, представлявшие собой атаку, проводимую по полукругу или своеобразной параболе с нанесением удара в высшей точке. При этом боец соблюдал дистанцию и сохранял фронтальное положение тела по отношение к противнику. Войдя с помощью корриды в террено соперника, он наносил любой из известных ему ударов. Защищались от коррид разворотом вокруг своей оси, прыжком в сторону или отскоком назад [94] Manual del baratero, о Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos, Imprenta de Alberto Goya, Madrid (1849), p. 32.

. Такая же техника существует во многих сохранившихся традиционных школах фехтования на ножах в Италии. Там подобная манера атаки носит название «меццалуна» — полумесяц.

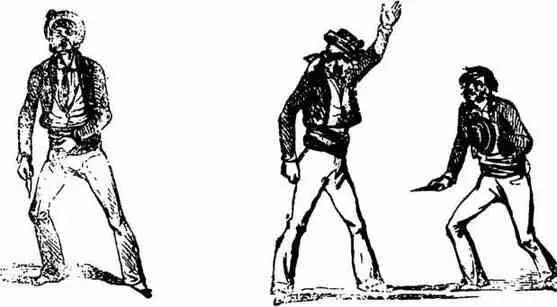

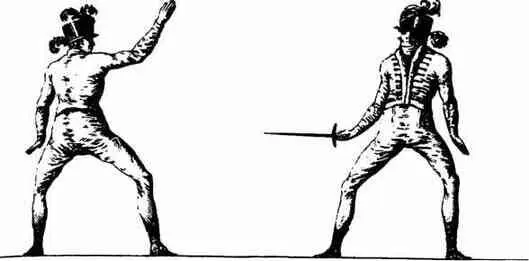

Рис. 29. Фронтальная стойка. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.

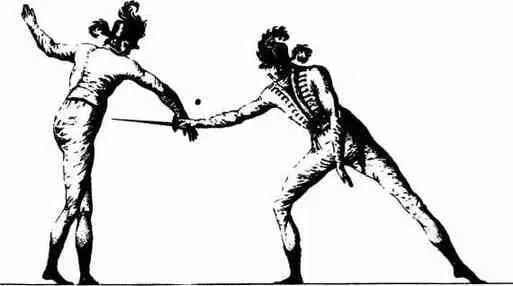

Рис. 30. Отбив ножа левой рукой. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.

Кроме уже описанных вариантов защиты использовалось сбивание вооружённой руки с последующим нанесением флоретазо, захваты за запястье, опять же с контратакой, и удары шляпой по руке с оружием. Ещё одним особо рискованным трюком был пинок по пальцам вооружённой руки. Автор «Пособия» предостерегал читателей, что промах тут крайне опасен и единственный вариант, позволяющий избежать в этой ситуации ранения, это броситься на землю, сопровождая падение ударом в пах противника. Среди излюбленных хитростей навахерос было, например, спрятать за спиной обе руки, чтобы противник не знал, в какой из них нож и откуда будет нанесён удар. При этом локтями боец совершал обманные движения, имитирующие начало атаки. Кстати, надо отметить, что среди дуэлянтов высоко ценилось умение свободно владеть навахой в любой руке. Эта манера прятать в поединке нож за спиной была стара как мир и использовалась бретёрами ещё в XV-XVI веках. Альфред Хаттон в своей книге «Меч сквозь столетия» писал, что когда использовался одиночный кинжал, то есть без какого-либо вспомогательного оружия и защитного снаряжения типа плаща или щита, то было принято перекладывать оружие из руки в руку. Нередко поединок часто начинался в стойке с оружием, спрятанным за спиной, чтобы противник не знал, какой рукой будет нанесён удар [95] Hutton, Alfred. The sword through the centuries, Dover Publications, Inc, Mineola (2002), p. 109.

.

Рис. 31. Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadin. Мануель Антонио де Бреа, Мадрид, 1805 г.

Рис. 32. Уловка с падением. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.

Другой популярной уловкой было преднамеренное падение на колени, но выглядевшее так естественно, как будто боец случайно поскользнулся. Он тут же вскакивал и при этом молниеносно наносил удар ножом в пах, «что, — как заметил автор «Пособия», — «разумеется, требовало большой ловкости». Важным техническим элементом было заставить противника моргнуть, чтобы он на мгновение потерял соперника из вида. Автор «Пособия» для этого рекомендовал произвести отвлекающий манёвр, махнув перед лицом противника левой рукой или шляпой, и мгновенно нанести удар в парте баха. Один из путешественников, беседуя в 1874 году с неким молодым испанцем, спросил его, каковы местные особенности владения ножом. «Ну, — ответил тот с улыбкой, — главное — чтобы я мог вас убить, а вы бы меня не сумели». — «Хорошо, и в чём же разница между нами? С чего бы ты начал?» — «Ну, я бы заставил вас моргнуть и в этот момент нанёс бы вам удар» — «И как же ты заставил бы меня моргнуть?» «А вот так», — произнёс он, махнув левой рукой перед глазами автора. «Да, но ведь я мог бы сделать то же самое». «А вы попробуйте», — ответил испанец. Автор попытался заставить его моргнуть, но убедился, что это невозможно, хотя он несколько раз махнул рукой вверх и вниз, почти касаясь ресниц парня. Его чёрные глаза неотрывно следили за каждым движением. «Было ясно, что его глаза в отличии от моих были к этому привычны», — с досадой заключил автор [96] J. M. M. Spaniards. // Appletons' journal: a magazine of general literature (1874). Vol 11 №267, pp. 564-565.

. Хочу отметить сходство этого тактического приёма с аналогичной уловкой в боксе. В этом спорте, чтобы ни на мгновение не терять противника из вида, также крайне важно умение не мигать и не реагировать на отвлекающие движения левой руки противника перед глазами.

Все удары у тирадоров делились на истинные — вердадеро и финты, или финихидо. Если вердадеро наносили для того, чтобы ранить противника, то финихидо лишь для отвлечения внимания. На практике это значило, что, показав удар в парте альте, на самом деле его наносили в парте баха и, соответственно, наоборот. Использовались и такие хитрости, как развязанный широкий пояс фаха, конец которого бросали под ноги противнику с тем, чтобы, когда тот наступит на него, дёрнуть пояс на себя и вывести его из равновесия. Этот совет из «Пособия» неоднократно подвергался резкой критике «знатоков» и высмеивался как абсурдная фантазия автора, и поэтому для его реабилитации позволю себе небольшой комментарий. Возникшее недоразумение связано с недостаточным знанием реалий и ритуальной доставляющей этих народных поединков. Разумеется, просто бросить конец пояса на землю и ждать, когда противник поспешит наступить на него, и в самом деле было бы абсурдом. Соперник должен быть слепым, патологически доверчивым или клиническим идиотом, чтобы попасться на такой примитивный трюк. Всё это верно. Однако, подобный элемент мы встречаем и в других ножевых культурах, например, в Аргентине, где потомки испанских переселенцев — гаучо в поединках спускали на землю край накидки-пончо.

Неужели и там у всех был атрофирован инстинкт самосохранения, иначе как аргентинским пастухам удавалось заманивать соперников на эту скользкую дорожку? На самом деле всё значительно проще — речь идёт об одном из многочисленных дуэльных ритуалов. В испанской традиции народных дуэлей намеренно опустить на землю конец пояса или пончо означало бросить вызов на поединок, а наступить на пояс — принять вызов. Ну а когда противник одной или двумя ногами уже стоял на поясе или пончо, дальше уже всё было делом техники. Мы ещё вернёмся к этому ритуалу в главе, посвящённой культуре народных дуэлей Аргентины.

Другим популярным трюком было утяжелить один конец пояса за счёт вшитых монет или камней и, улучив момент, попытаться захлестнуть и спутать им ноги противника на манер аргентинского болас, используемого гаучо. Кроме этого, можно было бросить в лицо противника шляпу, щепоть табака или горсть земли, наступить ему на ногу, пнуть в живот или сделать подножку, с помощью которой легендарный боец на ножах Монтес убил в поединках одиннадцать человек [97] Urquhart, David. The pillars of Hercules: or, A narrative of travels in Spain and Morocco in 1848, Harper & Brothers, New York (1850), Vol. II, p. 386.

. Можно было испуганно заглянуть противнику за спину, сделав вид, что там кто-то стоит, и тут же атаковать. Или просто отвлечь внимание, ткнув ему пальцем под ноги с криком: «Осторожно, не споткнись!»

Интервал:

Закладка: