Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]

- Название:История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Огиз (Государственное издательство «История гражданской войны»)

- Год:1936

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)] краткое содержание

Ленин.

История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разложению армии немало содействовали также и классовые изменения, происшедшие внутри ее командного состава. Офицерский корпус представлял собой отборную, боевую, преданную «престолу», крепко спаянную классовым родством организацию, главным образом помещичьего класса. Царское правительство тщательно оберегало офицерский состав от пополнения его разночинцами. Само офицерство боролось с проникновением в его среду выходцев из низших классов. Но война расшатала устои этой замкнутой группы. Кадровики понесли большие потери в первые же месяцы войны. Их место постепенно заняли выходцы из других слоев. Старая каста потонула в море прапорщиков из разночинцев. Офицеры из адвокатов, учителей, чиновников, недоучившиеся семинаристы, гимназисты, мобилизованные студенты заполнили ряды командиров. Старики встретили новичков с нескрываемым презрением и враждебностью. Демократизация офицерства усилила разброд в командном составе и, в свою очередь, углубила противоречия в армии.

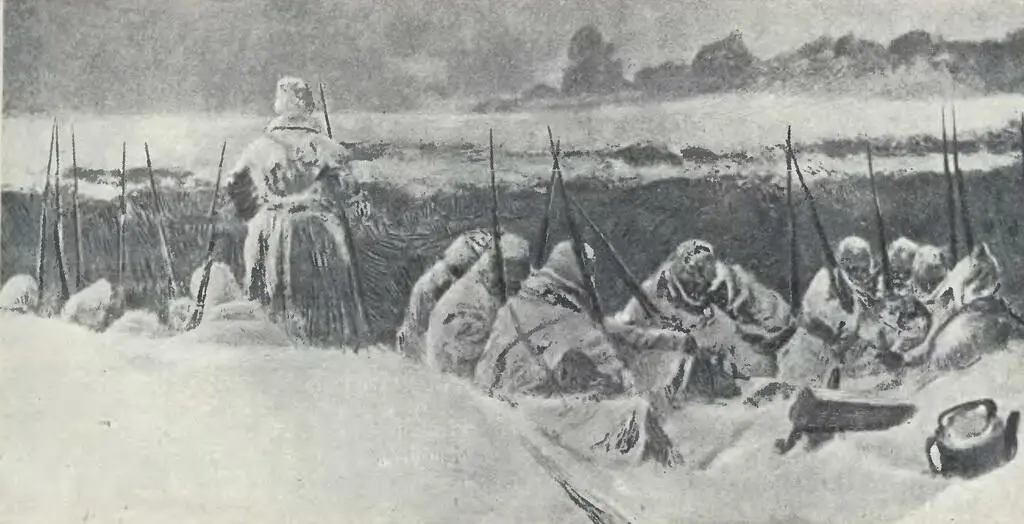

В окопах.

С картины И. Владимирова.

Окопы после боя.

Нелепое истребление человеческих жизней, дикий произвол начальников, бездарное командование, хаос и тяжелые условия жизни разбудили самых отсталых солдат. У одних война рождала ужас и отчаяние, у других — желание найти выход, найти виновников бессмысленного кровопролития.

Патриотической печати, желтым потоком залившей армию, первое время удавалось отводить глухую солдатскую злобу в обычное русло ненависти к «неприятелю». Всякое поражение, малейшая неудача объяснялись происками врага внешнего — немцев — и «врага внутреннего» — евреев. Погромная волна смела на фронте сотни еврейских местечек, разорила, погнала с насиженных мест в неведомую даль десятки тысяч беженцев. У солдат сложилась даже особая примета. «Опять в приказе про еврейских шпионов пишут, — значит, отступать будем», язвили в частях.

У других солдат война вызвала чувство ненависти к буржуазии и правительству. Чем дальше затягивалась война, тем сильнее росло озлобление против господствующих классов. Организованность в этот стихийный процесс вносила партия большевиков. Поставленные вне закона царским правительством, большевики с исключительной самоотверженностью вели работу в армии. Там, где озлобленный солдат судорожно сжимал винтовку, не зная, на кого обрушиться, большевики умело направляли его возмущение против правительства и буржуазии. Там, где доведенные до озверения солдаты искали выхода в бесцельных насилиях над «инородцами», большевики вели интернационалистскую агитацию, противопоставляя ее мракобесию царизма и националистов. Стихийный взрыв отчаяния большевики настойчивой работой превращали в организованное выступление против власти. Преследуемые охранкой, предаваемые военно-полевым судам только за одну принадлежность к партии, большевики непреклонно выполняли долг революционных борцов.

Царское правительство, борясь с «крамолой», широко применяло «отправку недовольных» на фронт. Достаточно было высказаться против тяжелых условий работы на заводе, как хозяин или мастер брали рабочего на заметку, а назавтра его уже вызывали к воинскому начальнику и отправляли в «маршевые роты». В число этих «недовольных» прежде всего попадали подозреваемые в близости к большевикам. Близорукое царское правительство уже в начале войны мобилизовало в армию не менее 40 процентов промышленных рабочих. Кроме того в рядах армии и флота находилось немало активных участников революции 1905 года, немало бывших читателей большевистской «Правды», закрытой правительством в самом начале войны. Находя в этой среде преданных пропагандистов, большевистская партия с их помощью проникала все глубже в солдатскую массу.

Несмотря на правительственный террор большевистская партия сумела создать военные организации в ряде тыловых армейских частей. Работа здесь облегчалась влиянием местных пролетариев. В Петрограде, Москве, Смоленске, Киеве, Харькове, Екатеринославе, Саратове, Нижнем Новгороде, Самаре, Царицыне, Екатеринбурге, Твери, Баку, Батуме, Тифлисе, Кутаисе, в Латышском крае — всюду шла напряженная работа. Призыв в армию большевиков из Нарымской ссылки дал возможность создать в Томске довольно сильную военную организацию. Большое влияние на тыловые части имели также вневойсковые связи солдат с местными большевиками и большевистски настроенными пролетариями. Рабочие забастовки в стране указывали солдатской массе на возможность революционного выхода. Вот типичная картина влияния революционной борьбы рабочих на солдат:

«Во время многочисленных демонстраций в день 9 января (1916 г. — Ред.) были случаи встреч демонстрантов с солдатами. Так по Выборгскому шоссе рабочие встречались с моторными обозами, везшими солдат. Происходил дружеский обмен приветствиями. При виде красных знамен солдаты снимали шапки и кричали: «Ура», «Долой войну» и т. д. 10 января вечером по Большому Сампсониевскому проспекту шествовала громадная колонна работниц, рабочих и солдат… Полиция все время держалась в сторонке… Присутствие в более чем тысячной толпе 300–400 солдат действовало на полицию «успокоительно»… Демонстрация длилась более часу» [59] Демонстрация солдат и рабочих. «Социал-демократ» № 53, 13 апреля 1916 г., Женева.

.

Поражение царской армии в Галиции. Попытки офицеров задержать паническое бегство солдат.

Рис. И. Владимирова.

Какую исключительную энергию и самоотверженность проявила партия большевиков в борьбе за революционизирование армии, можно судить по одному из многих отзывов царской полиции, напрасно пытавшейся искоренить революционную организацию:

«Ленинцы, приобревшие доминирующее значение в партии, имеющие за собой в России преобладающее большинство подпольных социал-демократических организаций, выпустили с начала войны в наиболее крупных своих центрах (Петроград, Москва, Харьков, Киев, Тула, Кострома, Владимирская губерния, Самара) значительное количество революционных воззваний с требованием прекращения войны, низвержения существующего правительства и устройства республики, причем эта работа ленинцев имела своим осязательным результатом устройство рабочими забастовок и беспорядков» [60] Архив революции и внешней политики. Дело департамента полиции. Особая опись А 5, 1915 г., лист 193.

.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)