Сергей Найда - Упрочение советской власти. Начало иностранной военной интервенции и гражданской войны. (Ноябрь 1917 г. — март 1919 г.)

- Название:Упрочение советской власти. Начало иностранной военной интервенции и гражданской войны. (Ноябрь 1917 г. — март 1919 г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство политической литературы

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Найда - Упрочение советской власти. Начало иностранной военной интервенции и гражданской войны. (Ноябрь 1917 г. — март 1919 г.) краткое содержание

На Институт марксизма-ленинизма возложено завершение издания «Истории гражданской войны в СССР». В настоящее время Институтом подготовлены три очередных тома.

В данном, 3-м, томе рассматривается борьба трудящихся Советской России против интервентов и белогвардейцев в период с ноября 1917 года по март 1919 года.

В 4-м томе освещается разгром армий Колчака и Деникина — главных ставленников объединенных сил международной и внутренней контрреволюции в 1919 году.

В 5-м (последнем) томе рассматривается борьба рабочих и крестьян Советской страны против вторгшихся войск буржуазно-помещичьей Польши и армии Врангеля, а также ликвидация последних очагов контрреволюции в Закавказье, Средней Азии и на Дальнем Востоке (1920–1922 гг.).

Институт выражает глубокую признательность всем учреждениям, организациям и отдельным лицам, принявшим участие в обсуждении и рецензировании тома, а также участникам гражданской войны, приславшим свои воспоминания.

Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда.

В. И. ЛЕНИН.

Упрочение советской власти. Начало иностранной военной интервенции и гражданской войны. (Ноябрь 1917 г. — март 1919 г.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По всему фронту белоказаки были отброшены далеко от Царицына. 18 октября И. В. Сталин телеграфировал В. И. Ленину:

«Положение на фронте крепнет, противник сбит и отступает, наши части ведут успешное наступление, все дело — своевременно подвозить требуемые припасы…» [343] Архив ИМЛ. Фонд 3, дело № 442, лист 1.

Второе наступление Краснова на Царицын кончилось такой же неудачей, как и первое. Планы контрреволюции, рассчитанные на объединение донской белогвардейщины с верхами уральского, оренбургского и астраханского казачества, вновь потерпели провал.

Неоценимой помощью для войск Южного фронта, а особенно его царицынского участка в период первого и второго наступления белоказаков, являлась героическая борьба советских частей на Северном Кавказе. Северокавказские советские части отвлекли на себя всю «Добровольческую» армию и часть сил Донской армии. Попытки Деникина быстро разгромить советские войска на Северном Кавказе и перебросить затем свою армию на север против основных советских сил Южного фронта терпели крах.

Северокавказские войска, оказывая упорное сопротивление отборным офицерским полкам Деникина, наносили им большие потери.

Деникин после захвата совместно с белоказаками Краснова станции Торговая сосредоточил свою армию против частей Доно-Кубанского фронта — главных сил советских войск на Северном Кавказе. Советские части занимали железнодорожную линию Батайск — Тихорецкая. После упорных кровопролитных боев деникинцам удалось 14 июля 1918 года захватить Тихорецкую. Советские войска на Северном Кавказе оказались в тяжелом положении. Основная их часть начала отступать к предгорьям Кавказа.

Трудности борьбы для северокавказских войск усугублялись тем, что в местных партийных и советских органах наблюдались сепаратистские настроения — нежелание подчиняться центру.

Эти настроения проявились у некоторых представителей Кубано-Черноморского ЦИК на Северо-Кавказском краевом съезде РКП (б) и на Северо-Кавказском съезде Советов, которые состоялись в июле 1918 года. Сепаратисты хотели оторвать северокавказские советские республики от Советской России. Однако большинство делегатов дало им решительный отпор. На съездах было принято решение объединить Ставропольскую, Кубано-Черноморскую и Терскую республики в единую Северо-Кавказскую республику — неотъемлемую часть РСФСР. Это должно было помочь объединению всех трудящихся Северного Кавказа против наступавшей контрреволюции.

Заняв Тихорецкую, «Добровольческая» армия продолжала наступать в трех направлениях: на Екатеринодар, на Кавказскую, на Ставрополь. На ставропольском направлении деникинцам помогали отряды полковника Шкуро.

Северокавказская армия, несмотря на то, что она была отрезана от Царицына — основной базы снабжения, почти без боеприпасов и оружия стойко и самоотверженно билась против «Добровольческой» армии. Деникин вынужден был бросать против нее все новые и новые части. В боях таяли лучшие офицерские полки — цвет «Добровольческой» армии. Более месяца понадобилось белогвардейцам для того, чтобы продвинуться от Тихорецкой до Екатеринодара. Особенно ожесточенные бои разгорелись в районе станицы Кореновской, расположенной на полпути между Тихорецкой и Екатеринодаром. Около десяти дней советские бойцы стойко обороняли станицу. В боях под Кореновской понесли огромные потери лучшие дивизии «Добровольческой» армии — 1-я и 3-я. Лишь 7 августа частям Деникина удалось занять Кореновскую.

Высадка десанта моряков Волжской военной флотилии под Казанью. Сентябрь 1918 г. (Фото.)

Баржа с советскими гражданами, освобожденными из белогвардейского плена моряками Волжской военной флотилии. Октябрь 1918 г. (Фото)

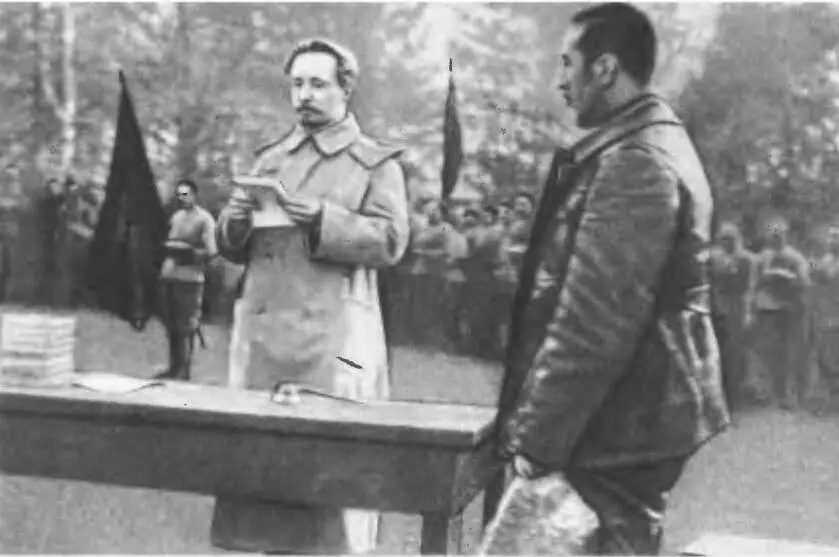

Принятие торжественного обещания красноармейцами Южного фронта. Текст читает председатель Высшей военной инспекции Н. И. Подвойский, рядом с ним командир дивизии В. И. Киквидзе. (Фото.)

38-й Рогожско-Симоновский полк в Москве на Красной площади перед отправкой на царицынский участок Южного фронта. 1918 г. (Фото)

Оборона Царицына в 1918 году. (С картины М. Б. Грекова)

Мятеж, поднятый в июне 1918 года верхушкой терского казачества во главе с белогвардейцем Г. Бичераховым, значительно ухудшил положение северокавказских советских войск.

Их тыл оказался под ударом. Бичераховским бандам удалось окружить Грозный. Сто дней рабочие Грозного, чеченская и ингушская беднота мужественно защищали город, хотя общее положение на фронте становилось все более тяжелым. Деникинцы усиливали натиск. Воспользовавшись тяжелым положением советских войск, 16 августа «Добровольческая» армия захватила Екатеринодар. Через десять дней пал Новороссийск.

После захвата белогвардейцами Екатеринодара советские войска, сражавшиеся на Таманском полуострове, оказались отрезанными от основных сил северокавказской армии, отходивших к Армавиру и Невинномысской. Для таманцев остался единственно возможный выход — прорваться по побережью Черного моря к Туапсе, чтобы затем горными дорогами выйти на Белореченскую и Армавир. На совещании командиров таманских частей в Геленджике было решено объединить все полки и отряды, насчитывавшие 16 тысяч человек, в единую армию,названную Таманской. Для удобства продвижения армия была разделена на три колонны. Командующим армией был избран И. И. Матвеев. Авангардную колонну возглавил Е. И. Ковтюх.

Выйдя в конце августа из Геленджика, советская армия начала легендарный «таманский поход». По пути к ней присоединялись тысячи «иногородних» и казаков-бедняков. Спасаясь от белоказачьей расправы, они со всем скарбом и скотом уходили вслед за таманцами. Свыше 20 тысяч беженцев шло с войсками Таманской армии. Почти без боеприпасов, оборванные, голодные, таманцы, отбиваясь от белоказаков, двигались по побережью моря к Туапсе. 1 сентября ночью внезапным ударом с двух сторон первая колонна Таманской армии заняла город, разгромив пехотную дивизию меньшевистской Грузии.

От Туапсе армия повернула на Белореченскую, Армавир. Начались горные перевалы, занятые деникинскими отрядами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)