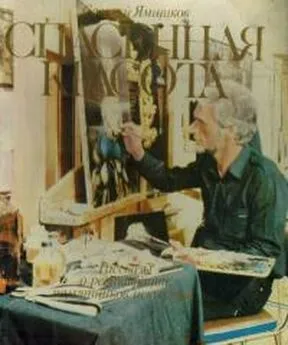

Савелий Ямщиков - Спасенная красота (рассказы о реставрации памятников искусства)

- Название:Спасенная красота (рассказы о реставрации памятников искусства)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1986

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Савелий Ямщиков - Спасенная красота (рассказы о реставрации памятников искусства) краткое содержание

Спасенная красота (рассказы о реставрации памятников искусства) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Названные реставрационные мастерские и отделы музеев внесли в первые послереволюционные годы большой вклад в теорию и практику сохранения памятников истории и культуры. Их первые шаги в области реставрации, физических и химических методов исследования, документации, организации обучения и стажирования, нашедшие широкое отражение в печати, стали исходными в дальнейшем развитии теории и практики реставрации культурного наследия.

Создание реставрационных мастерских и лабораторий продолжается и в 1930-е годы. Так, в 1931 году открывается мастерская в Государственном Историческом музее в Москве. В 1934 году в Ленинграде при Академии наук СССР создается лаборатория консервации и реставрации документов (ЛКРД); в 1936 году возникают отделы гигиены и реставрации в двух главных библиотеках страны — в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина в Москве и в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

Сегодня аналогичные отделы существуют во всех крупнейших республиканских библиотеках и архивах страны. В 1938 году была организована Государственная научно-исследовательская реставрационная мастерская в Киеве.

А. Луначарский и И. Грабарь с группой реставраторов. 1920.

Протокольный лист Комиссии по раскрытию памятников древнерусской живописи. 1919.

В 1920-е и 1930-е годы советские реставраторы выявили, исследовали, спасли от гибели и разрушения тысячи художественных произведений. Это было время поистине великих открытий, заставивших заново пересмотреть многие страницы истории русского и мирового искусства. Были открыты и реставрированы такие сокровища древнерусской живописи, как произведения Андрея Рублева «Троица», иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, иконы «Звенигородского чина», фрески Успенского собора во Владимире; иконы Феофана Грека, Прохора с Городца и Андрея Рублева в Московском Кремле; фрески Феофана Грека в Новгороде, «Богоматерь Владимирская» из Успенского собора Московского Кремля, «Дмитрий Солунский» из Дмитрова и многие другие. Через руки реставраторов прошли картины мастеров России, Италии, Голландии, Испании, Франции, Англии, Германии; среди них произведения Рокотова и Левицкого, Репина и Сурикова, Серова и Коровина, Рафаэля и Тициана, Рембрандта и Франса Хальса, Рубенса и Ван Дейка, Пуссена и Ватто, Мане и Ренуара, Ван Гога и Пикассо. Реставраторы помогли установить авторство сотен произведений живописи, исправить многие ошибки в этой области, но самое главное — они задержали процесс гибели и разрушения произведений искусства, навели порядок в размещении и хранении художественных коллекций.

Афиша выставки «Реставрация древнерусской живописи в СССР 1917 — 1977». Москва. 1978.

Афиша выставки «Новые открытия советских реставраторов». Турин. 1979.

В области архитектуры исследовательские, ремонтно-восстановительные работы были связаны прежде всего с выдающимися ансамблями Ленинграда, Москвы, Киева, Владимира, Новгорода, Ярославля, Вологды, Бухары, Самарканда.

Таким образом, в результате единой государственной политики в области сохранения музейных коллекций реставрация, будучи кустарной до революции, приобретает в 1920—1930-е годы отчетливо выраженный научный характер. В ведущих реставрационных организациях и отделах Москвы и Ленинграда была создана база для ее дальнейшего развития.

Анализируя научные принципы реставрации, относящиеся к 1920—1930-м годам, и отдавая им должное, мы тем не менее должны отметить, что в целом реставрация как научная дисциплина находилась в то время еще в начале пути. Предстояло решить задачи по разработке новых эффективных методов консервации и реставрации произведений, по широкому применению точных наук, организации систематической подготовки кадров реставраторов.

Поистине самоотверженной была деятельность реставраторов в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы.

Немецко-фашистские захватчики разрушили тысячи архитектурных памятников, уничтожили десятки тысяч произведений изобразительного искусства. Дворцы Петергофа, Пушкина, Гатчины, Павловска, монастыри и соборы Новгорода, Пскова, Смоленска, Киево-Печерской лавры были превращены в руины, сожжена Харьковская картинная галерея, в Керченском проливе потоплена коллекция Симферопольского музея. Разорен целый ряд мемориальных музеев, в том числе Л. Н. Толстого, П. И. Чайковского, А. С. Пушкина. «Разрушения, — отмечал И. Э. Грабарь, — впервые в истории... производились преднамеренно, по прямому предписанию Гитлера и его генералов — вандалов, объявивших на весь свет, что памятники искусства на восточном фронте не имеют значения и подлежат разрушению».

Требовалось принятие срочных мер по розыску, спасению, учету, консервации и реставрации того, что можно было еще спасти. Советские реставраторы вместе с другими музейными работниками, с помощью военных и рабочих справились с труднейшей задачей спасения музейных коллекций.

В первое послевоенное десятилетие, несмотря на громадный объем работ по реставрации музейных собраний внутри страны, художники- реставраторы отдают много сил и энергии спасению произведений Дрезденской картинной галереи и других коллекций Германии, Польши, Румынии. Эту работу позднее назвали героическим подвигом, а возвращение коллекции немецкому народу в 1956—1958 годах — актом величайшего гуманизма в общественной истории.

Начало широкой активизации реставрационной деятельности в стране в послевоенный период относится к концу 1950-х годов. Наиболее полное развитие эта деятельность приобрела в последние пятнадцать лет. Она характеризуется созданием новых реставрационных подразделений во всех республиках, ростом численности специалистов, привлечением в мастерские и лаборатории физиков, химиков, биологов, активным внедрением точных наук в практику консервации и реставрации.

В этот же период расширяются реставрационные лаборатории Государственного Эрмитажа, Русского музея, Исторического музея, Третьяковской галереи, музеев Московского Кремля и многих других. Важно отметить, что эти мастерские имеют сегодня необходимых специалистов по всем видам искусства, а многие из них располагают физическими, химическими и биологическими лабораториями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Георгий Юдин - Спасенная душа [Рассказы. Сказки. Притчи]](/books/1059817/georgij-yudin-spasennaya-dusha-rasskazy-skazki-pri.webp)