Евгения Иванова - Ад-184 [Советские военнопленные, бывшие узники вяземских «дулагов», вспоминают]

- Название:Ад-184 [Советские военнопленные, бывшие узники вяземских «дулагов», вспоминают]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906914-86-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгения Иванова - Ад-184 [Советские военнопленные, бывшие узники вяземских «дулагов», вспоминают] краткое содержание

В книге представлена история вяземской трагедии, до сих пор не получившей должного освещения. Министр культуры РФ В. Р Мединский сказал: «Мы привыкли причислять погибших советских военнопленных к мученикам, но поздно доросли до мысли, что они суть герои войны».

Настало время узнать об их подвиге.

Ад-184 [Советские военнопленные, бывшие узники вяземских «дулагов», вспоминают] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Москву намечалось окружить, обстреливать, избавиться от ее населения. Но советское сопротивление в дальнейшем сорвало немецкие планы. И Гитлер, и фон Бок думали лишь о том, как взять советскую столицу еще до наступления суровой зимы и сделать это во что бы то ни стало. Для этого при необходимости в бой мог быть брошен последний резервный батальон.

По одной из версий (документального подтверждения не найдено), на 7 ноября планировался парад германских войск на Красной площади в честь покорения Москвы. Там же намечалось возвести памятник в честь победы германской армии. Гранит для него (розоватого оттенка) был взят в Финляндии. Материал уже подвезли к Москве, но вынуждены были бросить после начала советского контрнаступления. Этот гранит впоследствии был использован для облицовки фасада одного из зданий на Тверской улице (тогда улице Горького) — дома № 9.

Германские замыслы были поистине гигантскими и явно соответствовали той атмосфере, которая сложилась после завершения окружения под Вязьмой. В середине октября немецкие генералы были убеждены, что основные силы Красной армии уже разбиты. Оставалось только продвигаться вперед и добивать разрозненные советские части. Но германское командование явно переоценило свои силы и рано посчитало, что война практически закончена. Именно в это время, когда сила танковых группировок вермахта, казалось, вновь стала всесокрушающей, начали сказываться объективные условия войны на Востоке, которые препятствовали ГА «Центр» достичь окончательного успеха.

Главными и основополагающими факторами замедления, а затем и срыва германского наступления на Москву являются мужественное сопротивление бойцов и командиров Красной армии, экстренные меры советского руководства по мобилизации всех ресурсов на защиту столицы. 18 октября 1941 г. отдел по изучению иностранных армий Востока в своей сводке констатировал: «…В ходе боев последних дней под Малоярославцем, Вереей, Можайском, которые можно охарактеризовать как наиболее трудные за эту кампанию, высокая обороноспособность русских достигалась в основном за счет хорошего оборудования московских оборонительных позиций и использования большого количества тяжелых танков…» [87]. Во второй половине октября 1941 г. к Москве из тыловых районов СССР и с других участков фронта в спешном порядке подходили все новые эшелоны с советскими войсками. Упорство советских солдат в обороне удивляло полевых командиров ГА «Центр». Так, командование 5-го армейского корпуса в докладе об обстановке на фронте от 23 октября 1941 г. отмечало, что «316-я русская дивизия (с 18 ноября 1941 г. — 8-я гвардейская, командир генерал-майор М. М. Панфилов — М. М .), которая осталась неразбитой и имеет в своем составе много хорошо обученных солдат, ведет поразительно упорную борьбу. Эта дивизия имеет много тяжелого пехотного оружия, сравнительно мало пехотной артиллерии, но все же имеет тяжелую артиллерию, и в некоторых местах она переходит в контратаки вместе с танками…» [88].

К концу октября 1941 г. первый натиск немецкого наступления на советскую столицу исчерпал свою силу. Достигнув окраин Тулы, Серпухова, заняв Наро-Фоминск, Волоколамск, Калинин, германские части вынуждены были приостановиться, чтобы пополнить передовые подразделения личным составом, привести в порядок материальные, продовольственные и боевые припасы. Стойкость советских частей на укрепленных рубежах Можайской оборонительной линии и на главных направлениях удара группы армий «Центр» стала неожиданностью для немецкого командования. В то же время Ставка Верховного Главнокомандования ускоренно перебрасывала на защиту столицы дополнительные соединения из восточных регионов Советского Союза. Но фиаско страшного удара германской армии на столицу в октябре 1941 г. было бы невозможно без отчаянного, лишенного всякой поддержки сопротивления окруженных советских частей под Вязьмой. Группа армий «Центр» потеряла драгоценное время и силы для ликвидации советских котлов, что в конкретной ситуации осени 1941 г. давало шанс нашей армии выстоять и отстоять Москву.

М. Ю. Мягков, д. и. н.,

Научный директор Российского военно-исторического общества.

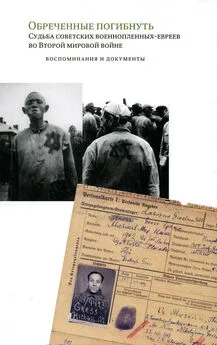

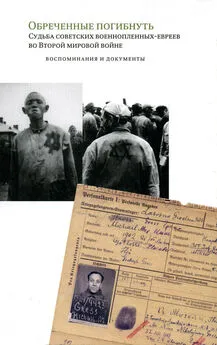

Советские военнопленные в немецких концлагерях

Одной из наиболее трагичных страниц истории любой войны является, безусловно, судьба военнопленных. Тем более если эта война — мировая.

Еще на этапе планирования нападения на Советский Союз политическое и военное руководство фашистской Германии разработало документы, утверждающие режим содержания советских военнопленных, использование их бесплатного труда и недопустимость проявления к ним какой-либо гуманности. Согласно официальным приказам Верховного главнокомандования германских вооруженных сил и главного командования сухопутных сил (Oberkommando der Wehrmacht, далее — ОКВ, и Oberkommando des Heeres, далее — ОКХ), по отношению к военнослужащим Красной армии правомерным являлось безжалостное применение оружия. При малейшем подозрении на побег или сопротивлении немецкие солдаты обязаны были открывать по военнопленным огонь на поражение. Такие приказы усиливали произвол на оккупированных территориях и оправдывали гибель десятков тысяч военнопленных.

Вследствие всего этого советские военнопленные оказались исключены из правового пространства, из обязательных стандартов международного права относительно размещения, питания, медицинского обслуживания и физической неприкосновенности военнопленных. Пленные красноармейцы оказались практически беззащитными перед нацистским произволом, и их массовая гибель осенью-зимой 1941 г. стала следствием именно этих преступных приказов.

Делами военнопленных в германских вооруженных силах ведали ОКХ и ОКВ, а позднее и СС. На территории Германии этой проблемой частично занимались Имперская служба труда (RAD), в отдельных случаях также абвер, СД и гестапо. В ОКВ вопросами военнопленных ведало Общее управление вермахта под началом генерала Г. Рейнеке. В его состав входил отдел по делам военнопленных, который до начала 1942 г. возглавлял полковник Брейер. Из-за большого количества советских военнопленных этот отдел был позже преобразован в управление, которым руководили поочередно генерал-майор Гревениц и с 1 апреля 1944 г. генерал-майор Вестгофф. Оба одновременно выполняли функцию инспекторов лагерей военнопленных.

Советские военнопленные. Вязьма, октябрь 1941 г.

Вязьма, ноябрь 1941 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Евгения Иванова - Ад-184 [Советские военнопленные, бывшие узники вяземских «дулагов», вспоминают]](/books/1090283/evgeniya-ivanova-ad.webp)