Уильям Макнилл - Восхождение Запада. История человеческого сообщества

- Название:Восхождение Запада. История человеческого сообщества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- Город:К., м.

- ISBN:966-521-296-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Уильям Макнилл - Восхождение Запада. История человеческого сообщества краткое содержание

Восхождение Запада. История человеческого сообщества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

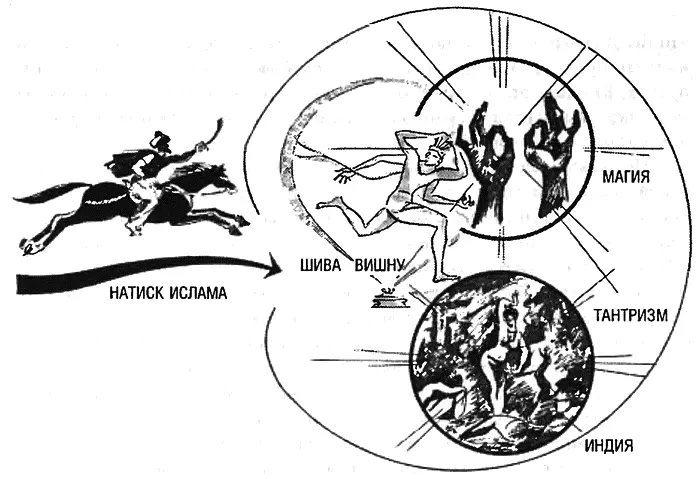

Эволюция индийской религии (и культуры в целом) в течение VII-VIII вв. всесторонне закаляла индуизм в его противостоянии исламу. Безусловно, мусульмане проявляли инициативу, вторгаясь в Индию с оружием и со словом той непримиримой религии, которая приходила в ужас от индийского идолопоклонства. При этом отсутствие веротерпимости, присущее исламу, вынуждало индийцев относиться ко всему иностранному враждебно. Но ведь культура ислама включала те же элементы культуры Ирана и Греции, которые еще раньше так много сделали для индийской литературы и искусства. В ответ индуизм ушел в оборону, возвращаясь к исконным традициям и отвергая те положения своей ранней культуры, на которых наиболее очевидно проявилось воздействие иностранного влияния. На практике это означало принятие в сферу письменной культуры многого того, что было совершенно древним и примитивным. Это также означало, что индуизм представал перед внешним миром более цельным, чем когда-либо прежде. Каждый, от самого скромного крестьянина и до ученого брахмана, мог теперь найти отклик своим совершенно различным чаяниям в просторном наследии индуизма [737].

После великой эры экспансии, которая сделала Индию династии Гуптов одной из самых развитых стран своего времени, индийское общество в целом замыкается внутри самого себя и с упрямым консерватизмом цепляется за синтез индуистских религиозных идей, которые сформировались примерно к IX в. Высокое художественное мастерство, развитое учение и яркое религиозное чувство — все это поддерживалось процветанием богатой и сложной развитой экономики. И все же вечная политическая слабость Индии сделала субконтинент легкой добычей для иностранных завоевателей. А далее, в последующих столетиях, политическая зависимость сначала от ислама, а затем и от европейских правителей усугубила эту позицию культурного консерватизма и самодостаточности, сделав индуистскую Индию пассивной областью в мировом равновесии сил почти до наших дней [738].

Влияние примитивных народов изнутри ослабляло сопротивление исламскому давлению на индийскую цивилизацию снаружи. Лесные племена по мере того, как их члены начали переселяться в большие сообщества деревень и городов, с готовностью превращались в касту. В противоположность другим цивилизациям, которые последовательно ассимилировали такие примитивные сообщества, индуизм модифицировал их, но не уничтожал. В итоге образовалось огромное сообщество совершенно отличающихся друг от друга групп населения, сохранивших свои нравы и обычаи и свободно объединенных кастовой системой и религией индуизма. Несомненно, что существование кастовой системы в индийском обществе обеспечивало долгую жизнь и постоянное возобновление атавистических религиозных понятий, которые и нашли свое выражение в тантризме. Те же принципы требовали минимального изменения местных обычаев, и это облегчило вхождение окраинных территорий юга Индии и Гималаев в состав индийского общества. Так же как и раньше, это определило широкое распространение индийских культурных традиций на всю Юго-Восточную Азию.

И все же в соперничестве с другими цивилизациями Евразии Индия неизбежно проигрывала. Неопределенность внутренних социальных связей индийского общества налагала жесткие ограничения на соотношение энергии и ресурсов, которые могли быть направлены на выполнение любой поставленной задачи. Это определяло постоянную военно-политическую слабость Индии. И перед лицом внешних испытаний отличительная психологическая реакция, соответствующая особенностям социальной структуры индийского общества, была исключительно пассивной, направленной внутрь, и подобной реакции примитивных народов, которых внезапно вталкивают в круг цивилизованного общества.

Д. КИТАЙ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Усвоив внешние проявления китайской цивилизации, тюрки и монголы, захватившие север Китая, тем не менее сохранили присущую кочевникам склонность к войне. Поэтому сразу же после воссоединения Китая в 589 г. под властью новой династии Суй китайская военная мощь проявила себя значительнее, чем когда-либо в течение предшествующих шести столетий. Взимающая налоги бюрократия, созданная по древней модели Конфуция и поддерживающая военное сословие, пропитанное духом и методами степной войны, стала действительно устрашающей силой и смогла быстро и успешно распространить китайское господство далеко на запад. В начале VIII в. служители «Сына Неба» столкнулись с последователями Мухаммеда к востоку от Амударьи.

Династия Суй, объединив Китай, не сумела пожать плоды этого впечатляющего успеха; второй император династии стал последним. Недовольство крестьян тяготами безжалостной воинской повинности и постоянного требования рабочей силы на общественные работы помножилось на напряжение, вызванное неудачной войной против Кореи (612-614 гг.), и воцарившаяся недавно династия пала. Бунты вспыхнули во многих частях страны, но в 618 г. один из вождей восставших смог захватить верховную власть и основал династию Тан. Следующий император династии Тан, Тайцзун (Ли Шиминь) (627-649 гг.), первым распространил новообретенную мощь Китая в глубь Азии. В 630 г. Восточный тюркский каганат признал его сюзеренитет; а двенадцатью годами позже большинство племен к востоку от Каспийского моря сделала то же самое. Несколько позже Тайцзун закрепил свой контроль над оазисами Средней Азии, а в 668 г. его наследникам наконец удалось покорить Корею.

В течение нескольких последующих десятилетий ряд дворцовых переворотов, совпавших с восстаниями тюрок и внезапным взлетом нового, сильного в военном отношении государства в Тибете, явился причиной временной утраты Китаем своего могущества. Но после 715 г. стабилизация правления династии Тан при императоре Сюаньцзуне (Ли Лунцзи) (712-756 гг.) позволила Китаю с помощью ряда тюркских союзников создать серьезные препятствия для продвижения мусульман за Амударью [739]. В 747-749 гг. китайские войска провели ряд успешных военных кампаний на границах Индии, утвердив свое господство над Кабулом и Кашмиром. Но после 751 г., когда в сражении при реке Талас мусульмане разгромили китайскую экспедиционную армию, контроль династии Тан над Средней Азией был утрачен. В том же году китайское вторжение в Юньнань потерпело неудачу; а новый союз кочевых племен, кидани (китаи), разбил третье императорское войско, посланное на северо-восточные границы. Эта череда событий привела к мощному военному восстанию, которое вспыхнуло в 755 г. и парализовало Китай на целых восемь лет [740].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: