В Назаревский - Из истории Москвы

- Название:Из истории Москвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сварог

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:-85791-019-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В Назаревский - Из истории Москвы краткое содержание

В книге 342 рисунка, воспроизводящих портреты исторических лиц, разнообразные памятники событий, храмы, жилища, одежды, оружие, печати, монеты и художественные изображения прошлого.

Книга может служить наглядным пособием к изучению истории родного города в школе, колледже, для чтения дома, хорошим пособием для экскурсоводов. Книга «Из истории Москвы 1147–1913» будет прекрасным подарком для учащихся столицы.

Из истории Москвы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

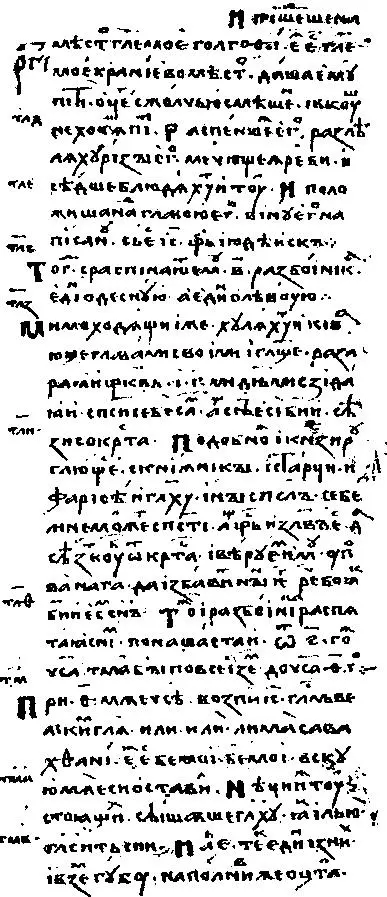

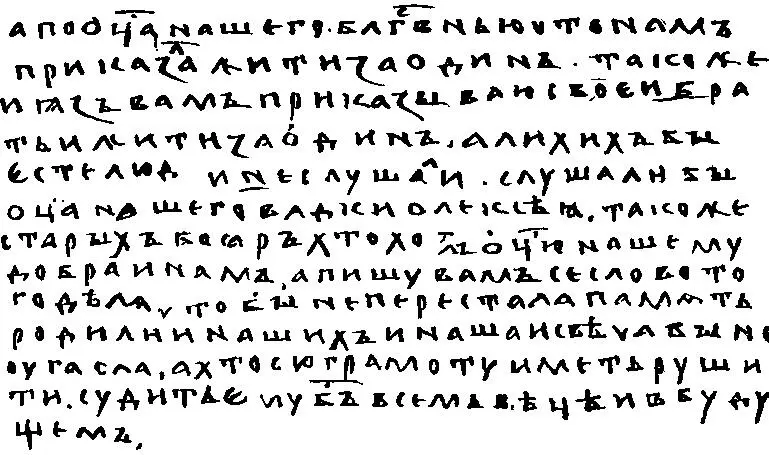

В это княжение впервые появляется в Москве тряпичная бумага, начинающая заменять пергамент. На этом новом материале написан договор Симеона с братьями и его духовное завещание. Приводим отрывок из этой грамоты. Достойна глубокого внимания заповедь умиравшего: «слушать владыки Алексея и старых бояр, дабы не престала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла».

К этой грамоте привешена серебряная позолоченная печать; она на одной стороне имеет изображение св. Симеона с соответствующей надписью; на другой стороне слова: «печать князя великаго Семенова всея Руси».

По смерти великого князя Симеона Иоанновича Гордого на московский престол вступает его брат Иоанн II, по выражению летописи, «христолюбивый, кроткий, тихий и милостивый». Слабый здоровьем, он не походил характером ни на отца своего Калиту, ни на брата своего. Если в Москве «не погасла свеча, и не престала память его родителей», о чем заботился в своем духовном завещании Симеон Гордый, то это зависело оттого, что вокруг московского князя и его стола дружно и деятельно сплотились митрополит Алексий и старые бояре московские.

Особенно важна была церковно-государственная поддержка князю со стороны владыки св. Алексия. Крестный сын Иоанна Даниловича, постриженник старшего брата преподобного Сергия, настоятеля московского Богоявленского монастыря Стефана, св. Алексий за свой ум и книжность поставлен был митрополичьим наместником и епископом Владимирским, и митрополит Феогност при жизни своей избрал его своим преемником на митрополичьей кафедре. Получив в Царьграде от патриарха поставление в митрополиты, св. Алексий, как проницательный и усердный русский патриот, более своего предшественника, грека, способствовал укреплению могущества Москвы и сделался первосоветником и руководителем мягкого характером Ивана Ивановича в делах политических. Воскресенская летопись, в 1357 году, говорит, что когда св. Алексий 18 августа, готовясь к путешествию в Золотую орду для исцеления Тайдулы, стал служить молебен у гроба святителя Петра, «се тогда загореся свеща сама собою у гроба Чудотворца Петра; митрополит же, пев молебен со всем клиросом, и свечу ту раздроби и раздасть народу на благословение, и того же дни поиде в орду». Исцелив в орде жену хана Чанибека от слепоты, первосвятитель получил в дар татарский конюшенный двор в Кремле, где он после построил Чудов монастырь, привез из орды перстень Тайдулы (он имел значение печати, на коей был изображен дракон), хранящийся и теперь в патриаршей ризнице, и грамоту, освобождавшую все русское духовенство от податей.

По возвращении своем из орды, первосвятитель с восторгом был встречен великим князем и народом. Восьмилетний князь Димитрий, будущий куликовский герой, со слезами благодарности приветствовал митрополита следующими словами: «о, владыко, что ти воздам противу труду твоему, имже нам мирное житие даровал?» И действительно, митрополит Алексий сделался могущественным защитником Москвы пред ордою.

О построении Чудова монастыря известно следующее. За несколько лет до своей кончины, именно в 1365 году, святитель Алексий на месте подаренного ему ханского двора воздвиг монастырь с храмом в честь чуда архангела Михаила с приделом Благовещенским. Здесь он приготовил себе гроб и вручил монастырь попечению великого князя. Сюда он призывал преподобного Сергия; здесь возложил на него золотой крест с парамандом и уговаривал его стать его преемником на Всероссийской первосвятительской кафедре.

Святитель обстраивал Москву новыми монастырями, хотя их постройка относится к предшествующему времени. Кроме Чудова монастыря, он построил Андрониковский монастырь на берегу Яузы, по обету, данному им на Черном море во время бури. Местность эта носила наименование Болвановской. По ней приезжали с болваном ханским, или басмой, ордынские послы. Она также вела во Владимир и Суздаль.

Этот обетный монастырь был построен в 1360 году. Святитель перед этим ходил к преподобному Сергию посоветоваться относительно исполнения обета. Тот дал ему для построения монастыря своего ученика Андроника. Место было избрано в семи верстах от Кремля, на высоком берегу Яузы. Преподобный Сергий, вместе со святителем Алексием, благословил место закладки. В следующем 1361 году был готов каменный храм, сохранившийся доселе, как памятник того времени. Сюда первосвятитель поставил привезенный из Царьграда нерукотворенный образ Спасителя. Преподобный Сергий, князья и святители Москвы посещали этот монастырь. Под руководством преподобного Андроника воспитались его преемник по игуменству преподобный Савва и знаменитые художники-иконописцы Андрей Рублев и Даниил, основатели художественной московской иконописной школы. В этом монастыре почивают под спудом мощи двух первых его игуменов. Монастырь был обнесен стенами и так же, как и другие предмосковные монастыри, стал служить фортом для московской крепости.

Третий монастырь основан был митрополитом по просьбе сестер его Евпраксии и Юлии — Алексеевский, на Стоженке, где теперь Зачатиевский монастырь. При Василии III он был перенесен на Чертолье (от Черторый — ручей, роющий овраги); а когда его место было отведено в XIX столетии под храм Христа Спасителя, он был перенесен за Красный пруд, где и теперь находится. Монастырь этот основан был в честь ангела митрополита Алексия. Сверх этого, святитель оставил память о себе и тем, что приобрел подмосковное сельцо Черкизово, которое, по его собственному выражению, «было куплено на его серебрецо». Он скончался в княжение Димитрия Иоанновича Донского и погребен в основанном им Чудовом монастыре, где в серебряной раке почивают его святые мощи.

Москва в этом монастыре хранит до сего времени драгоценнейший манускрипт этого великого первосвятителя: переведенный им с греческого языка и переписанный его собственной рукою Новый Завет. Кроме этого, от святителя дошло до нас его духовное завещание. Выше мы воспроизвели с изданного покойным митрополитом Леонтием Нового Завета отрывок из Евангелия о распятии на кресте и смерти Иисуса Христа. Новый Завет святителя Алексия, кроме важности его в многоразличных отношениях, есть свидетельство того, что в Москве в XIV веке, несмотря на татарское иго, уже зачиналось основанное на изучении греческого языка образование, и что самое искусство письма, по сравнению с прежним письмом московских великокняжеских дьяков, сделало уже значительный шаг вперед. Евангелие написано на пергаменте в восьмую долю листа, в два столбца мелким полууставом и содержит в себе четвероевангелие, деяния и послания апостольские, апокалипсис и краткий месяцеслов. По мнению специалистов, текст Нового Завета составляет или новый перевод с греческого, или новую редакцию такового. Прожив при греке митрополите Феогносте в качестве его наместника двенадцать лет, он мог основательно изучить греческий язык. Св. Алексий скончался на 85 году своей жизни. Об обретении его мощей Никоновская летопись говорит: «в княжение великаго князя Василия Васильевича при святейшем Фотии митрополите Киевском и всея Руси (1431 г.), обвалися верх церковный во время священныя литоргии, священнику еще не изшедшему из алтаря; но невредим бысть. И тако тоя церкви место очистивше, начаша копати, хотяще основати новую церковь каменну; и еще копающе обретоша священное тело Алексия митрополита Киевскаго и всея Руси, еще же и ризы его целы». При раке святителя хранятся его саккос, епитрахиль, подризник и посох. Примечательны украшающие саккос эмалевые и черневые дробницы. В их медальонах, кроме изображения Спасителя, Богоматери, Иоанна Предтечи и других святых, мы видим двух сиринов и геральдического орла с сиянием вокруг головы. Это последнее изображение схоже с эмблематическими орлами на рельефах Дмитриевского собора во Владимире.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)