В Назаревский - Из истории Москвы

- Название:Из истории Москвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сварог

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:-85791-019-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В Назаревский - Из истории Москвы краткое содержание

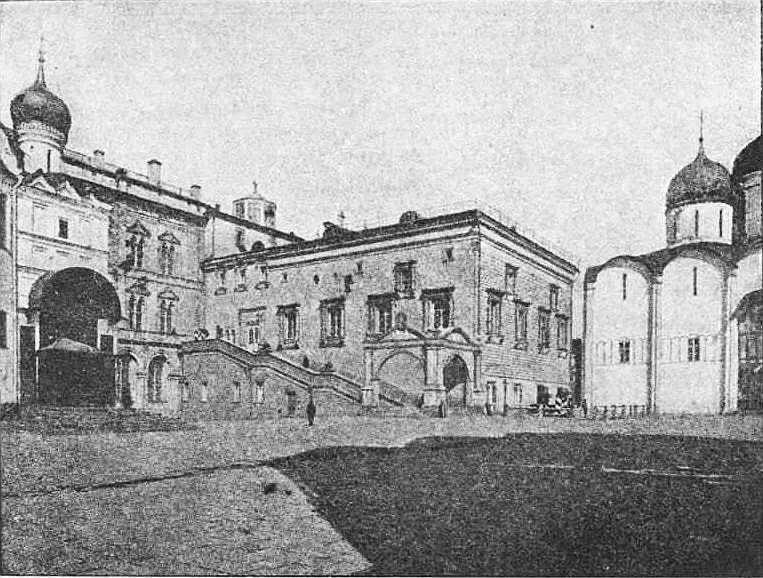

В книге 342 рисунка, воспроизводящих портреты исторических лиц, разнообразные памятники событий, храмы, жилища, одежды, оружие, печати, монеты и художественные изображения прошлого.

Книга может служить наглядным пособием к изучению истории родного города в школе, колледже, для чтения дома, хорошим пособием для экскурсоводов. Книга «Из истории Москвы 1147–1913» будет прекрасным подарком для учащихся столицы.

Из истории Москвы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы не имеем в виду излагать внешние факты правления Иоанна III и, как ни интересны перипетии падения вечевого Новгорода, свержения татарского ига, борьбы с Литвой и прочее — обратимся к бытовым сценам этого примечательного времени и к тому, что составляет историю Москвы как города.

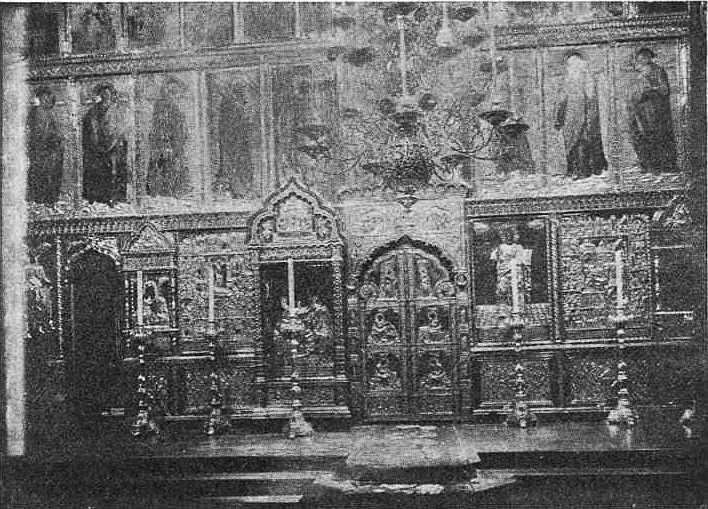

Наша столица в эту пору впервые видела особого рода более торжественное, чем прежде, поставление первосвятителя — митрополита всея Руси, затем, подобное царскому, посажение на престол и венчание шапкой Мономаха государева внука и, наконец, казни еретиков.

Когда сочувствовавший занесенной к нам из Новгорода жидовской ереси митрополит Зосима был вынужден отказаться от митрополии, причем всенародно положил свой омофор на престол в Успенском соборе, великий князь созвал в Москве собор епископов, и они, вероятно, не без влияния Иоанна, избрали в митрополиты игумена Троицкого монастыря Симона (1496 г.). Иван Васильевич пред хиротонией в Успенском соборе лично и торжественно принял участие в его наречении. При этом государь обратился к избранному со следующей речью: «Всемогущая и животворящая Святая Троица, дающая нам всея Руси государство, подает тебе сий святый великий престол архиерейства, митрополию всея Руси, рукоположением и освящением святых отец — архиепископов и епископов Русского царства, и жезл пастырства, отче, восприими и на седалище старейшинства, во имя Господа Иисуса и Его Пречистыя Матери, взыди и моли Бога и Пречистую Его Матерь о нас и о наших детях и о всем православии, и подаст ти Бог здравие и долголетство». Поставляемый в митрополиты отвечал следующей речью: «Всемогущая и вседержащая десница Вышняго да сохранит Богом поставленное царство твое, Самодержавный Государь и Владыко! Мирно да будет и многолетно твое государство и победно, со всеми повинующимися тебе и с христолюбивыми воинствами, да пребывает в век века; во вся дни живота здрав, здрав, здрав буди, добро твоя, животоносен, Владыка, — Самодержец, многолетен».

Но еще торжественнее было посажение на престол или венчание короной Мономаха в Успенском соборе внука Иоанна, Димитрия, который ставился в соправители своего деда. Памятники того времени сохранили нам любопытные подробности этого торжественного священнодействия, которые в основных чертах сделались как бы обязательными для последующих русских коронаций. Торжество происходило 4 февраля 1498 года. Посреди Успенского собора, на особом возвышении, на так называемом чертожном месте, поставили три седалища: для государя, митрополита Симона и Димитрия. Первые двое сели на свои места, а Димитрий стал пред ними у верхней ступени помоста. Великий князь обратился к первосвятителю со следующими словами: «Отче митрополит! Божиим повелением — от наших прародителей великих князей старина наша; оттоль и до сих мест отцы — великие князи сынам своим первым давали великое княжение, и яз был своего сына перваго Ивана при себе благословил великим княжением. Божия паки воля сталася: сына моего в животе не стало, и у него остался сын первой — Димитрий, и яз ныне его благословляю при себе и после себя великим княжением Владимирским, Московским и Новгородским. И ты бы его, отче, на великое княжение благословил». При этом Димитрий приблизился и преклонил голову. Осенив его крестом, митрополит положил руку на его голову и произнес благословенную молитву. Потом великий князь возложил на внука бармы и шапку Мономаха. Тогда архидиакон с амвона возгласил многолетие великому князю Димитрию. Обоим великим князьям приносили поздравления иерархи, родственники, князья, бояре и прочие дворцовые люди. В заключение митрополит и государь сказали Димитрию свои поучения, потом началась литургия, после коей Димитрий вышел из собора в короне и бармах. В дверях Успенского собора его дядя, князь Юрий Иванович, трижды осыпал его золотыми и серебряными деньгами; то же самое повторил он перед соборами Архангельским и Благовещенским. Вообще Иоанн III окружал себя царской пышностью. Он следовал в обрядах своего двора примерам Византии, от которой принял герб — двуглавого орла, который был соединен с московским гербом — Георгием Победоносцем, скачущим на коне и поражающим копьем дракона.

Московский герб окончательно сложился как геральдическое изображение лишь в правление Иоанна III. Всаднику, поражающему змия, предшествовали приведенные прежде следующие изображения на монетах и печатях: пеший витязь, поражающий дракона (на монетах Иоанна II) и всадники: конный ловчий с соколом в руке, всадник с копьем в руке, но без дракона (на монетах и печатях Василия I) и всадник-мечник с поднятой над головою саблей и, наконец, уже всадник, поражающий дракона (на монетах Василия II). Иоанн III первый перенес это последнее изображение на государственную печать. Приводим ее в том виде, как она была приложена к грамоте этого великого князя в Ревель (по-русски — Колывань).

На двойной кормчей печати, привешенной к договорной грамоте (1504 г.) сыновей этого государя Василия и Юрия Ивановичей, на одной стороне изображен московский герб, а на другой — византийский. На этой печати титул написан так: «Иоанн Божиею милостию господарь всея Руси и великий князь Владимирский, Московский и Новгородский и Псковский, и Тверской, и Угорский, и Вятский, и Пермский, и Болгарский». Воспроизведена эта печать выше.

Чрезвычайно любопытно, какое значение имел этот гербовый всадник. По древнерусским понятиям его знаменование двойное. По одним этот всадник изображает государя на коне. Так, летопись говорит, что при Иоанне IV (в 1536 г.) учинено было знамя на деньгах: «Великий князь на коне и имея копье в руце, и оттоле прозвашася деньги копейныя».

Но эмблема государя, торжествующего над противогосударственным злом, которое изображалось в змие или драконе, уже с древних времен при глубокой религиозности наших предков стала сливаться в Москве с иконографическим изображением Георгия Победоносца, который пользовался, как олицетворение священной храбрости и победы, глубоким почитанием в России. Редкий из древнейших храмов у нас не имел изображений святого Георгия, поражающего змия. В Староладожской, так называемой Рюриковой крепости, в храме, современном основанию Москвы, мы находим изображение Георгия Победоносца.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)