В Назаревский - Из истории Москвы

- Название:Из истории Москвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сварог

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:-85791-019-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В Назаревский - Из истории Москвы краткое содержание

В книге 342 рисунка, воспроизводящих портреты исторических лиц, разнообразные памятники событий, храмы, жилища, одежды, оружие, печати, монеты и художественные изображения прошлого.

Книга может служить наглядным пособием к изучению истории родного города в школе, колледже, для чтения дома, хорошим пособием для экскурсоводов. Книга «Из истории Москвы 1147–1913» будет прекрасным подарком для учащихся столицы.

Из истории Москвы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Положил ли какую-нибудь печать своего личного характера на основанном им городе Юрий Долгорукий? — Едва ли. Об этом можно догадываться уже потому, что он не последовал примеру своего прадеда — Ярослава Мудрого, дававшего свое имя основанным им городам, и не назвал свою крепость Юрьевым, как сделал это сам относительно построенного им Юрьева-Польского, где он создал церковь в честь св. Георгия Победоносца, своего ангела. Москва некоторое время называлась даже Кучковым, и лишь потом за нею утвердилось, по реке, название «Москва», вероятно финское, обозначающее, по одним сказаниям «смородину», по другим — «крутящуюся, искривленную», а по третьим «мутную» и т. д. Лингвистам еще предстоит выяснить, из какого языка произошло и что именно значит слово «Москва», составлявшее название сперва нашей реки. Пора бы разгадать эту филологическую загадку. Ходаковский писал Мосткова, производя это имя от мостков на реке. Иные книжники производят это имя от Мосоха, сына Иафетова. В Северо-восточной Руси много рек, имена которых оканчиваются на ва: Протва, Сылва, Косва… У одной Камы 20 притоков, названия которых именно так оканчиваются; а ва по-фински значит вода.

Три поколения Юрьева потомства не удостоивали сделать новооснованный стратегический пункт постоянным стольнокняжеским городом, хотя тут живали в XIII столетии князья Владимир Всеволодович, Владимир Юрьевич и Михаил Хоробрит, сын Ярослава. Так, в летописи про князей Михаила и Всеволода Юрьевичей, в 1176 году, когда они были приглашены в Суздальскую землю племянниками своими Ростиславичами на совместное княжение, говорится: «уя (схватила) и болезнь велика на Свине (река в земле Черниговской) и идоша до Куцкова, рекше до Москвы».

Глеб Ростиславич Рязанский в 1177 году выступил на защиту шурьев своих Ростиславичей против дяди их Всеволода III и шел в Суздальскую землю чрез Москву и «позже Москову всю, город и села».

Во время усобиц, начавшихся по смерти Всеволода III (Большое Гнездо), между его сыновьями младшим Юрием, получившим великое княжение, и Константином, лишенным его несмотря на старшинство, младшие их братья разделились между этими соперниками и иногда перебегали от одного к другому. Так поступил Владимир Всеволодович, занимавший незначительный Юрьев, после похода в 1212 году с Юрием на Константина, перебежал к этому последнему и занял Волоколамск; посланный затем Константином, затворился в Москве. Но в следующем 1213, когда братья помирились, Владимир был выведен Юрием из Москвы в южный Переяславль, и Москве не удалось сделаться стольным княжеским городом.

Затем сам Юрий Ситский прислал сюда младшего сына своего Владимира Юрьевича, еще малолетнего, но он погиб при нашествии татар. После татарского разорения в Москве сел один из младших сыновей Ярослава Всеволодовича — Михаил «Хоробрит», который, не удовольствовавшись Москвою, выгнал из первопрестольного Владимира дядю своего Святослава и занял его место; но он тогда же погиб на берегах Протвы в битве с Литвою.

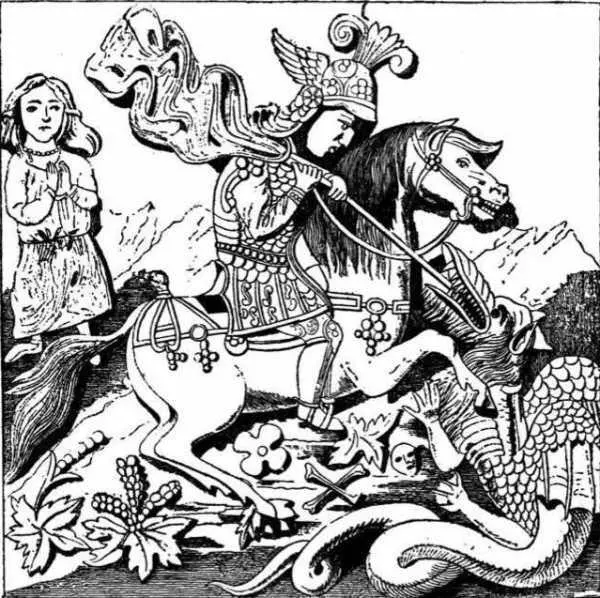

Александр Ярославич Невский основывает здесь княжество, отдав Москву в удел младшему сыну своему Даниилу. Но со времени утверждения здесь княжеского стола, и особенно с возвышения Москвы на степень общерусского центра, стала восстанавливаться и подниматься память основателя его. Наши князья, начиная с Даниила Александровича, давали своим сыновьям — в честь основателя Москвы — имя Юрия, и, наконец, Иоанн III сделал ангела его, Георгия Победоносца, гербом московского княжества. Это указывает на то, что предания об основателе Москвы хранились в ней, и его личный образ, по крайней мере, в последующем предании не оставался без некоторого влияния на наших московских князей и им подвластных.

Прежде чем вглядеться в исторические черты характера и деятельности строителя Москвы, мы привели его изображение, принадлежащее профессору исторической живописи Императорской академии художеств В. П. Верещагину, взятое из его интересного издания: «История государства Российского в изображениях державных его правителей». Конечно, рисунок этот не имеет значения портрета этого князя, но он вполне художествен и верен в бытовых чертах тому времени, к коему относится. Воспроизводим также изображение ангела основателя Москвы — св. Георгия Победоносца во Владимирском Дмитриевском соборе [1] Построен сыном Долгорукого Всеволодом III Юрьевичем.

.

Сын Мономаха Юрий Владимирович, прозванный в южной Руси за свою склонность к захватам «долгие руки», стоит на рубеже двух эпох, при конце киевской и в самом начале владимиромосковской. Если он менее, чем его сын Андрей Боголюбский и московские князья — собиратели Руси, носит на себе великорусский тип князя-хозяина и государя и не чужд еще свойств родового и дружинного южнорусского князя, то все же он не похож на своего идеального в этом отношении отца — Владимира Всеволодовича, с коим скорее схож внук его Изяслав Мстиславич, так упорно боровшийся с Юрием Долгоруким из-за Киевского великокняжеского стола и самого Киева, исполненного «величества и красы всем». В нашем же суздальском князе мы уже не найдем многих черт южнорусского князя, запечатленных в «Поучении» Владимира Мономаха детям. Он не сторонник патриархально-родовых отношений, хотя из своих выгод и не хочет уступить Киева своему племяннику Изяславу. Наш князь не постеснялся идти и против своего старшего брата Вячеслава, который «был брадат, когда он еще не родился». В своих отношениях он не делает различия между родным гнездом Мономаховым и чужим «осиным» — Ольговым; ему все равно, кто бы ни шел у его стремени; даже не брезгует помощью половецкою. Сыновей своих не очень-то голубит, и они, как Ростислав, уходят от него даже к его сопернику Изяславу Мстиславичу. Боярам своим, как показывает пример со Степаном Ивановичем Кучко, он не дает потачки и думы их мало слушает. Вечевым городам от Юрия тоже плохо. Доставалось от этого «Мономашича» немало тяжелого и господину Новгороду Великому. Но зато он являет себя в Северо-восточной Руси князем-хозяином, строителем городов [2] В короткое время, с 1134 по 1152 год, он построил ряд новых городов: Конятин при впадении Нерли в Волгу, потом Москву; в 1552 году строит Юрьев-Польский, переносит на новое место у Плещеева озера Переяславль; а в 1154 Дмитров (названный по имени сына).

и усердным создателем храмов. Он хотел даже перенести старый Суздаль на Кидекшу и построил великолепные храмы во Владимире, Суздале, Переяславле, Юрьеве и в упомянутой Кидекше. Вообще Юрий не гоняется за южно-русскою княжескою популярностью, и при жесткости своего характера этот князь далеко не пользовался на юге такою любовью, какая окружала других Мономаховичей. Но эти северо-восточные, великорусские черты не вызрели еще в Юрии I вполне, не довели его до мысли о перенесении средоточия Руси с юга на северо-восток; его все еще тянуло в Киев, где он и умер, тогда как сын Юрия Андрей Боголюбский предал разорению «мать градов русских», лишил ее великой святыни — иконы Богоматери, писанной евангелистом Лукою, и стал на смену Киеву обстраивать Владимир-Залесский высокопрестольными храмами, теремами и золотыми воротами.

Интервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)