Лин Паль - История Империи монголов: До и после Чингисхана

- Название:История Империи монголов: До и после Чингисхана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ Москва, Астрель-СПб

- Год:2010

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-17-067580-7, 978-5-9725-1808-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лин Паль - История Империи монголов: До и после Чингисхана краткое содержание

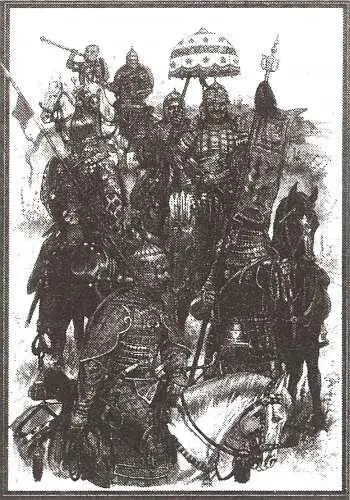

Божьей карой они казались и европейцам, и азиатам, поскольку сами стояли как бы вне религиозной игры, исповедуя тенгрианство.

Они создали свою Великую империю, но в конце концов от нее не осталось ровным счетом ничего. Век за веком они отступали все дальше и дальше — из Восточной Европы, из Средней Азии, из Индии, из Китая: припечатав намертво чужие границы, они откатились назад. Из дворцов среднеазиатских и китайских ханов, из дворцов Великих Моголов они вернулись к кочевому скотоводству, в юрты и степи.

Божья кара установила границы мира, а сама вернулась на родину.

Об этой удивительной истории монголов и пойдет речь.

История Империи монголов: До и после Чингисхана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этом, 1238 уже году, монголы разорили черниговские земли, что Ярослава не могло не радовать — черниговцы тоже были его старинные враги. И чем больше Ярослав изучал захватчиков, тем больше он понимал, что с ними можно найти общий язык. Язык этот именовался — полная покорность. Он был не первым властителем, который пришел к такому выводу. И прежде ради сохранения иллюзии власти местные правители подчинялись захватчикам, отдавая свои народы в монгольское рабство. Так было в Средней Азии и Китае. Но — небольшой нюанс: этот стандартный стиль поведения властителей там имел больше противников, почему монголам приходилось систематически завоевывать уже однажды завоеванное. Русь оказалась единственной территорией, которая пала стремительно и не пыталась позже бунтовать. Да, мелкие стычки с монголами место имели, но только в самом начале завоевания и только в отдельных княжествах.

Владимирская земля среди них не значится. Так что если вам хочется найти виновника монгольского владычества, то имя его можно смело назвать — князь Ярослав. Быстро просчитав, как лучше пользоваться монголами для собственных интересов, он не случайно оставил Киев. Тамошние южные князья, помнившие обиду на Калке, вряд ли бы согласились с его планом. Для них бой с монголами был вопросом чести, особенно для Даниила, с которым у Ярослава отношения были хуже некуда. Видимо, Ярослав считал, что руками монголов можно будет ослабить или уничтожить и южные княжества, противников его самовластия. Поэтому он за Киев и не держался: город должен был превратиться в развалины. Ярослав знал, что столицу южной Руси без боя не сдадут. Но в тот, 1238 год монголы не стали брать Киев. Они подошли к нему, отправили в Киев своих послов. Киевляне были предсказуемы: они с негодованием отказались сдать город. Монголы постояли на другом берегу, поцокали языками — какой красивый город — и отошли.

Снова они появились в 1240 году.

А где были до этого?

А до этого им пришлось утюжить земли Поволжья: там то и дело вспыхивали бунты. Это не северо-восточная Русь, которой хватило одного похода и полного порабощения. Татары бились против своих врагов яростно. Но они не могли выстоять против огромного войска.

О судьбе одного из вождей восставших татар Бачмане сохранился такой летописный рассказ:

«Когда каан (Угетай) отправил Менгу-каана, Бату и других царевичей для овладения пределами и областями Булгара, асов, Руси и племен кипчакских, аланских и других, (когда) все эти земли были очищены от смутьянов и все, что уцелело от меча, преклонило голову перед начертанием (высшего) повеления, то между кипчакскими негодяями оказался один, по имени Бачман, который с несколькими кипчакскими удальцами успел спастись; к нему присоединилась группа беглецов. Так как у него не было (постоянного) местопребывания и убежища, где бы он мог остановиться, то он каждый день (оказывался) на новом месте, (был) как говорится в стихе: „днем на одном месте, ночью на другом“, и из-за своего собачьего нрава бросался, как волк, в какую-нибудь сторону и уносил что-нибудь с собою. Мало-помалу зло от него усиливалось, смута и беспорядки умножались.

Где бы войска (монгольские) ни искали следов (его), нигде не находили его, потому что он уходил в другое место и оставался невредимым. Так как убежищем и притоном ему большею частью служили берега Итиля, он укрывался и прятался в лесах их, наподобие шакала, выходил, забирал что-нибудь и опять скрывался, то повелитель Менгу-каан велел изготовить 200 судов и на каждое судно посадил сотню вполне вооруженных монголов. Он и брат его Бучек оба пошли облавой по обоим берегам реки.

Прибыв в один из лесов Итиля, они нашли следы откочевавшего утром стана: сломанные телеги и куски свежего конского навоза и помета, а посреди всего этого добра увидели больную старуху. Спросили, что это значит, чей это был стан, куда он ушел и где искать (его). Когда узнали наверняка, что Бачман только что откочевал и укрылся на остров, находящийся посреди реки, и что забранные и награбленные во время беспорядков скот и имущество находятся на том острове, то вследствие того, что не было судна, а река волновалась подобно морю, никому нельзя было переплыть (туда), не говоря уже о том, чтобы погнать туда лошадь.

Вдруг поднялся ветер, воду от места переправы на остров отбросил в другую сторону и обнаружилась земля. Менгу-каан приказал войску немедленно поскакать (на остров). Раньше чем он (Бачман) узнал, его схватили и уничтожили его войско. Некоторых бросили в воду, некоторых убили, угнали в плен жен и детей, забрали с собою множество добра и имущества и затем решили вернуться.

Вода опять заколыхалась, и, когда войско перешло там, все снова пришло в прежний порядок. Никому из воинов от реки беды не приключилось. Когда Бачмана привели к Менгу-каану, то он стал просить, чтобы тот удостоил убить его собственноручно. Тот приказал брату своему Бучекуразрубить его (Бачмана) на две части».

Не могли выстоять против монголов и кыпчаки. Усмирив недовольных татар и кыпчаков, монголы могли наконец-то вернуться к завоеванию.

В 1240 году монгольские отряды пришли в Южную Русь. Свой удар они направили на Киев. Город не выдержал штурма; воеводу же Дмитра Батый особенно пытал о том, где князь Данила. А Даниил Галицкий был в Венгрии: он не бежал, он надеялся собрать войска. Затея была безнадежная. А после взятия Киева Даниил вернулся из Венгрии и увидел, что стало с недавно богатой землей: он застал развалины Киева и опустошенные города Волыни. Его семья успела ускользнуть через границу в Польшу, там он ее и обрел, и плакал счастливыми слезами, что жена и дети живы.

С этого момента война с монголами стала для князя навязчивой идеей, с ней он засыпал, и с ней же он просыпался. Помощи искать ему было не у кого. Венгрия и Польша, и даже германский император и сами пребывали в страхе, а папа Римский, к которому князь обратился за помощью, предложил тому всего лишь императорскую корону. Даниил-то надеялся на рыцарей. Папа уговаривал переменить веру, тогда, мол, будут и рыцари. В конце концов (но не в том злополучном 1240 году), Даниил согласился. Он был коронован и доныне остается единственным русским королем. Впрочем, самому Даниилу эта коронация ровным счетом ничего не дала: войска у папы Римского и крестового похода против монголов он не получил.

Пожалуй, Даниил оказался единственным русским князем, простите, королем, который выбрал не подчинение, а борьбу. В отличие от северо-восточного Ярослава Даниил не умел гнуть спину. Только раз ему пришлось это сделать, когда спустя годы после фактического завоевания Южной Руси, после его маленьких, но побед над монгольскими войсками на непокорный юг были присланы сильные отряды и жестокий и талантливый монгольский полководец, который разгромил его небольшое войско. Тогда, боясь, что монголы вырежут все население и разрушат все города, Даниил отправился по северо-восточному образцу в Орду, на поклон к хану.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: