Юрий Воронов - Тайна Цебельдинской долины

- Название:Тайна Цебельдинской долины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1975

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Воронов - Тайна Цебельдинской долины краткое содержание

Тайна Цебельдинской долины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

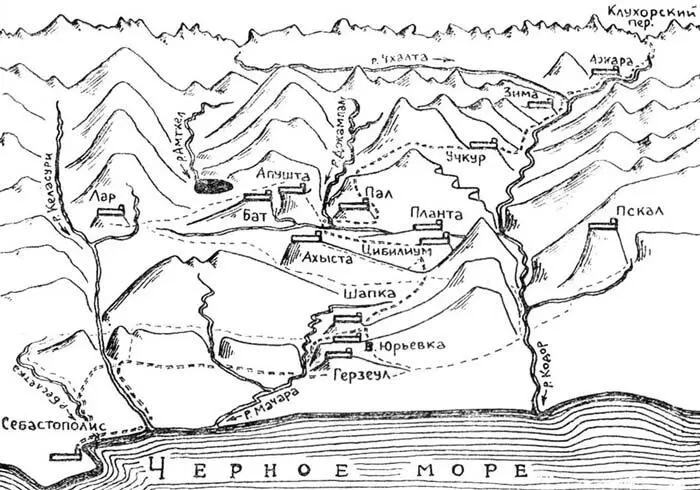

Рис. 1. Схема расположения основных поселений цебельдинской культуры и соединявших их в древности троп вдоль современной Военно-Сухумской дороги.

В Цебельдинскую и Азантскую долины со стороны моря можно проникнуть через четыре ущелья. Наиболее доступным, по-видимому, считалось ущелье Большой Мачары, где и теперь проходит единственное шоссе, ведущее в горы. Подступы к долинам через ущелья Кодора, Малой Мачары и Келасури гораздо сложнее. Со стороны гор в обе долины было проще всего попасть через ущелье Кодора, по которому издавна проходил Клухорский перевальный путь, известный ныне как Военно-Сухумская дорога [6].

Клухорский перевальный путь... Его значение в истории Восточного Причерноморья пока еще явно недооценивается. [10] Вместе с тем в распоряжении науки уже имеются определенные данные, говорящие о том, что в VI—IX вв. здесь через Апсилию шел важнейший торговый путь, соединявший Византию со Средней Азией в обход Каспийского моря [31, 72-73]. Засвидетельствованная источниками [2, 3] ожесточенная борьба за район Цебельды в VI в. между Византией и Персией была обусловлена прежде всего наиболее благоприятными на Западном Кавказе местными географическими возможностями для проникновения на Черноморское побережье кочевников из северокавказских степей. В свою очередь арабы в конце VII — начале VIII в. неоднократно вторгались в Цебельдинские ущелья, прежде всего потому, что география благоприятствовала здесь их движению дальше, через Северный Кавказ на территорию Хазарии. Даже эти достаточно отрывочные сведения говорят о существовании пути через Клухорский перевал, что заставляло окрестные народы возводить здесь различные заслоны. Основную работу в этом направлении должны были вести Рим и его преемница Византия — более организованные и, следовательно, более ранимые, чем их северокавказские «антиподы» (Алания и Хазария). Их забота об охране подступов со стороны Северного Кавказа к важнейшим провинциям империи выражалась прежде всего в сооружении в I—VI вв. вдоль восточного побережья Черного моря Понтийского лимеса — цепи приморских укреплений, в которых были размещены постоянные гарнизоны легионеров [43]. Историческая Цебельда в силу своего расположения оказалась форпостом этой оборонительной системы на пути к перевалам: на долю ее населения выпала основная задача укрепления подступов со стороны Северного Кавказа, в результате чего сформировался самобытный и яркий комплекс, позволивший выделить памятники древней Цебельды в самостоятельную археологическую культуру.

Древние торговые пути в какой-то степени подобны рекам: по ним из столетия в столетие циркулирует стремительный поток народов, предметов, идей. На территории исторической Цебельды этот поток наибольшую силу проявил в период наиболее активной римско-византийской экспансии на побережье, то есть во II—VII вв. н. э. Поэтому со всей определенностью может быть сделан [11] вывод о том, что цебельдинская археологическая культура обязана своим происхождением в первую очередь благоприятному сочетанию местной географической среды с соответствующими общественно-экономический и политическими предпосылками, характеризовавшими Восточное Причерноморье в тот период.

История поиска

В самом начале 80-х годов XIX в. на одном из холмов близ горы Шапка арендовал участок земли грек, переселившийся сюда из окрестностей Трапезунда. Вскоре он уступил его другому греку, а сам таинственно исчез. Новый владелец, копая как-то яму, наткнулся на кувшин, в котором нашел пережженные человеческие кости. Эту находку он объяснил тем, что первый арендатор совершил убийство и таким способом уничтожил следы своего преступления. Предложенная им версия долго волновала местное население. Таково было первое сведение о кремационных захоронениях на территории исторической Цебельды.

В 1886 г. здесь побывала председатель Московского археологического общества графиня П. С. Уварова, которая тогда же отметила в своем дневнике: «...в стороне от Мачарского ущелья... местный житель, Рейман, производил раскопки и открыл могилы с признаком сожжения» [56, 103]. По всей видимости, речь шла о могильнике в районе Герзеульской крепости.

В 1907 г. археолог А. А. Миллер проводил раскопки в крепости Цибилиум (бывшее имение генерала Краевича), но обратил основное внимание лишь на средневековые храмы [47, 75]. В 1911 г. отсюда же вдовой генерала Краевича в Археологическую комиссию был переслан медный саркофаг, найденный местными крестьянами, которые, по слухам, разграбили находившиеся в саркофаге богатые погребения мужчины и женщины [16, 61]. В 1915 г. ботаник Ю. Н. Воронов передал в Тифлисский музей большую коллекцию предметов (топоры, мечи, наконечники копий, фибулы, бусы и др.) из могил, разрушенных крестьянами при обработке почвы [38, 93].

В 1924 г. группа ученых в составе Н. Я. Марра, Б. В. Фармаковского, Д. П. Гордеева, Г. Г. Григора, Д. И. Гулиа, С. М. Ашхацава, А. Л. Лукина и В. И. Стражева совершила поездку в Цебельду, где «произвела осмотр чрезвычайно интересных остатков еще никем не обследованных укреплений и сооружений, признав крайне [12] желательным начать на месте осмотра археологические раскопки» [14, 28]. Речь шла о крепости на вершине горы Шапка. В 1925 г. В. И. Стражев опубликовал краткие сведения об этой крепости, которую он отнес, однако, к развитому средневековью [52, 161].

В последующие два десятилетия археологи М. М. Иващенко, В. И. Стражев и Л. Н. Соловьев неоднократно посещали Краевичи, в окрестностях крепости Цибилиум. Местные крестьяне приносили им древние предметы из разрушавшихся могильников, хранящиеся теперь в фондах Абхазского государственного музея [16, 61].

В 1945 г. геолог и археолог И. А. Гзелишвили с помощью художницы С. В. Вороновой осмотрел крепость на горе Шапка, раскопал 12 погребений западнее усадьбы Вороновых, собрал на распахиваемых участках ряд предметов из разрушенных погребений в окрестностях сел Ольгинское, Цебельда, Марамба, Краевичи [26]. В 1959 г. керамику из раскопок И. А. Гзелишвили опубликовала К. И. Бердзенишвили [11].

В 1945 году Б. А. Куфтин издал сведения о коллекции ботаника Ю. Н. Воронова в Тифлисском музее [38, 93-95]. В 1954 г. С. И. Четверухин передал в Государственный исторический музей богатую коллекцию предметов (оружие, керамика, монеты, серебряный сосуд и др.) из доследованных им разрушающихся погребений (ГИМ, инв. № 84974). Позднее автор настоящей работы за несколько лет собрал на распахиваемых и размываемых участках более тысячи предметов из разрушенных погребений. Передача этой коллекции в 1959 г. в Абхазский государственный музей вызвала большой интерес у местной научной общественности [48, 29]. Так завершился первый, стихийный этап накопления сведений о цебельдинской археологической культуре.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины [Издание 1958 г.]](/books/470422/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-izdanie-1958.webp)

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины. Четверо из России [Издание 1968 г.]](/books/470593/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-chetvero-iz-ro.webp)