Петр Асташенков - Что такое бионика

- Название:Что такое бионика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Асташенков - Что такое бионика краткое содержание

Что такое бионика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Последовательным или временным суммированием именуют такое возбуждение нейрона, когда раздражения, меньшие пороговых, следуют через достаточно короткие промежутки времени. Пространственное суммирование состоит в одновременном подведении к двум или нескольким синапсам отдельных раздражений, более слабых, чем пороговые значения. В сумме они могут вызвать возбуждение нейрона.

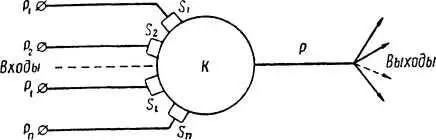

Схематически можно изобразить модель нейрона так, как показано на рис. 23.

Рис. 23. Схема модели нейрона .

У нее множество входов, куда поступают сигналы Р 1, Р 2и т. д. Они действуют через синаптические контакты S 1, S 2и т. д. В этих контактах происходит задержка поступающего сигнала на время, в течение которого происходит выделение особого вещества, повышающего возбудимость нейрона и облегчающего реакцию клетки на последующие импульсы.

Воздействие на тело нейрона определяется суммой воздействий от всех входов и сигналами, действовавшими до этого. Срабатывание нейрона происходит, если воздействие превысит пороговое значение К . Тогда на выход нейрона поступает стандартный сигнал Р .

Интересно, что сразу же после воздействия возбуждающего импульса пороговый уровень нейрона резко возрастает до бесконечности. Значит, никакой вновь приходящий сигнал не заставит его «срабатывать». Такое состояние сохраняется обычно в течение нескольких миллисекунд. Затем пороговый уровень снижается.

Что касается тормозящего импульса, то он представляет собой запретный сигнал, делающий невозможным «срабатывание» нейрона от импульсов других входов.

В ряде зарубежных стран ведутся интенсивные работы по искусственному воспроизведению нейронов. В США, например, в этой работе участвует ряд научно- исследовательских учреждений, учебных заведений и фирм. В простейших аналогах нейрона используют всего один полупроводниковый прибор. В более сложных моделях берут несколько полупроводниковых приборов.

Аналог нейрона, содержащий четыре полупроводниковых прибора, имеет характеристики, близкие к своему биологическому прообразу. Этот аналог может возбуждать до 100 других приборов без существенного изменения формы и величины выходного сигнала. Предложенная конструкция применялась для воспроизведения функции глаза, где в качестве чувствительного элемента использовались селено-кадмиевые фотосопротивления (фотоэлементы, сопротивление которых меняется под влиянием видимого света).

Большой эффект дало соединение полупроводниковых приборов по принципу синаптических соединений в нервных тканях. При этом удалось имитировать действие этих тканей, как своеобразных фильтров, пропускающих лишь определенную информацию.

Для имитации нейронов применяются магнитные ферритовые сердечники, схемы специальных генераторов (мультивибраторов) и другие устройства.

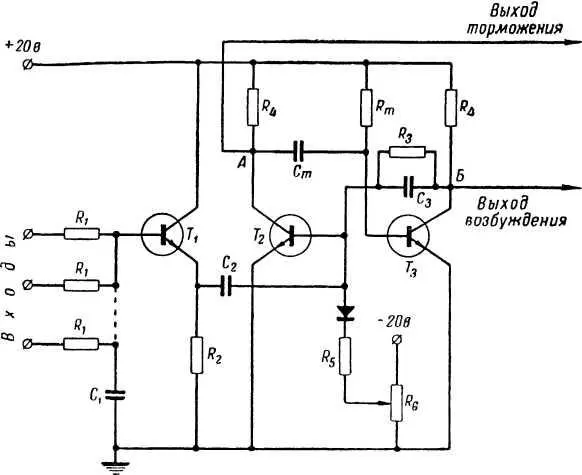

Модель нейрона с мультивибратором показана на рис. 24.

Рис. 24. Модель нейрона с использованием мультивибратора на полупроводниках.

Главную роль играют полупроводниковые приборы Т 2и Т 3. В устойчивом состоянии Т 2заперт, так как на него подано отрицательное напряжение через сопротивление R 6. Полупроводниковый прибор Т 3, напротив, находится в отпертом состоянии. При этом оказывается, что потенциал в точке А положительный (+ 20 в), а в точке Б также положительный, но ниже по величине.

Если произойдет отпирание полупроводникового прибора Т 2и запирание Т 3, потенциал точки А резко снижается, а потенциал точки Б возрастает. В результате этого на выход возбуждения подается положительный импульс напряжения, а на выход торможения — отрицательный. Длительность импульсов зависит от выбора значений сопротивления R ти емкости конденсатора С т. Изменением величины емкостей С 2и С 3можно регулировать время возвращения системы в устойчивое состояние. Значением отрицательного напряжения, подаваемого на полупроводниковый прибор Т 2с сопротивления R 6, определяется пороговая величина срабатывания аналога нейрона.

А возможно ли в этой схеме временное и пространственное суммирование, характерное для нейрона? Да, возможно. Для этой цели служат входные цепи, содержащие R 1 , С 1и полупроводниковый прибор Т 1. Пространственное суммирование имитируется подачей сигналов на параллельные входы, временное — накоплением энергии в конденсаторе С 1. Импульсы на вход аналога нейрона подавались определенной амплитуды и длительностью одна миллисекунда. Они были случайно распределены во времени. На выходе получался стандартный сигнал напряжением 15 в и той же длительности, что и входной сигнал.

Такая схема позволяет воспроизвести многие характеристики нейрона, кроме его способности адаптации, то есть изменения порога срабатывания в зависимости от величины входных сигналов.

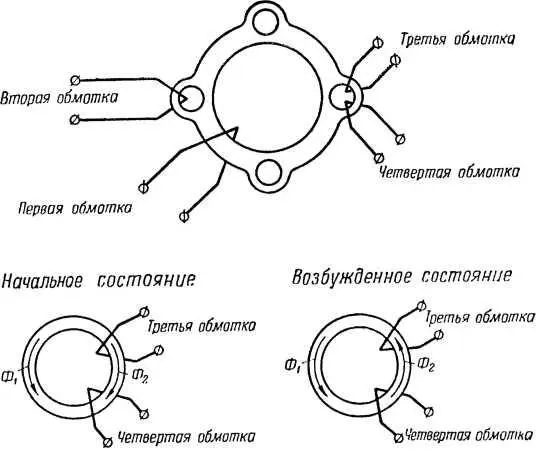

Модель одного из образцов нейрона на магнитном элементе показана на рис. 25.

Рис. 25. Модель нейрона на магнитном элементе .

Ток первой обмотки многоотверстного сердечника создает основной поток Ф , расщепляющийся на два потока Ф 1и Ф 2там, где есть отверстия (показаны в нижней части рисунка). Сердечник намагничен до насыщения.

Во вторую обмотку поступают токи входных сигналов. Если в сумме они больше некоторой пороговой величины, то в наружных частях сердечника, где есть отверстия, произойдет изменение направления магнитного потока Ф 2.

Третья обмотка питается переменным током, четвертая — представляет собой выход модели нейрона. Как же сигнал поступает на выход? Когда нет сигнала во второй обмотке, в четвертой не индуктируется э. д. с., так как в один полупериод магнитодвижущая сила будет совпадать с потоком Ф 1, в другой полупериод — с потоком Ф 2. Сердечник насыщен, и увеличения потока не будет ни в тот ни в другой период. Иное дело, когда поступит сигнал на вторую обмотку. Тогда Φ 1и Ф 2совпадут по направлению. И хотя в один полупериод они не смогут увеличиться, зато в другой полупериод они уменьшатся. А всякое изменение магнитного поля связано с наведением в проводнике, находящемся в этом поле, электродвижущей силы. Так возникает выходной сигнал в четвертой обмотке.

При имитации сложных нервных связей можно использовать и другие отверстия магнитного сердечника.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: