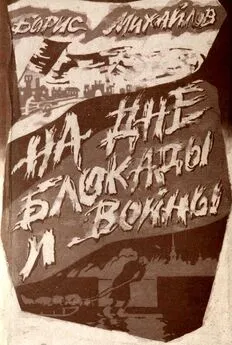

Борис Михайлов - На дне блокады и войны

- Название:На дне блокады и войны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ВСЕГЕИ

- Год:2000

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-93761-021-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Михайлов - На дне блокады и войны краткое содержание

Автор восстанавливает в памяти события далеких лет, стараясь придать им тот эмоциональный настрой, то восприятие событий, которое было присуще ему, его товарищам — его поколению: мальчикам, выжившим в ленинградской блокаде, а потом ставших «ваньками-взводными» в пехоте на передовой Великой Отечественной войны.

Для широкого круга читателей.

На дне блокады и войны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Двадцать первая весна набрала обороты и я, забыв о ранении и контузии, щеголял по Грацу, соря шиллингами и заглядываясь на медхен.

С обеих сторон моста стояли будки: там — американская, здесь — наша.

Через мост шел прием «перемещенных лиц» (интернированных, угнанных, перебежавших, пленных и пр.) — всех советских людей, Бог весть какими путями оказавшихся в американской зоне оккупации. Они — совсем чужие — группками, а чаще в одиночку шли по асфальту мимо нашей колючей проволоки в неизвестность своей Родины. Эта неизвестность (лагерь для перемещенных лиц, тоже предусмотрительно обнесенный колючей проволокой и охраняемый автоматчиками) располагался километрах в 2–3 от моста.

Шли женщины с открытыми завитыми волосами, не повязанные по-русски косынкам, в длинных и пестрых на немецкий покрой платьях, с ридикюлями, сумочками. Многие мужчины тащили тяжело нагруженные немецкие рюкзаки, тележки с различным скарбом («в хозяйстве сгодится»). В деталях не помню свое отношение к этой разношерстной толпе, но желания сблизиться, поговорить точно не было. Наоборот их одежда, накрашенные губы, сытый вид, резко контрастирующие с моей голодной ободранной Родиной, вызывали чувство неприязни. Не последнее слово было и за политработниками, внушавшими на политзанятиях, что среди принимаемых много «власовцев», полицаев и других предателей Родины. Наверное поэтому, когда нашей роте отдали приказ занять позиции и подготовить огни по лагерю (на случай, если там взбунтуются «перемещенные лица»), мы это сделали без единой мысли сомнения и не задумываясь выполнили бы этот приказ.

Только сейчас на склоне лет под влиянием очень неравноценной отрывочной литературы, потоком льющейся на наш рынок, медленно происходит переоценка закостенелых черно-белых представлений о военных «врагах и друзьях». Советская пропаганда берегла нас от «тлетворного влияния западных лжецов». Берегли скорее суровостью наказания, нежели убеждениями. Удобнее было жить не задумываясь, как кролики Фазиля Искандера. А думать было о чем. Царский генерал Антон Иванович Деникин (в тогдашнем нашем представлении отъявленный враг народа) 18 февраля 1946 года в послании Эйзенхауэру писал:

« И Вы знаете, конечно, о тех кошмарных драмах, которые разыгрались в лагерях Дахау, и Платтлинге, когда американские солдаты силою волокли упиравшихся от ужаса обливающихся кровью русских пленных, которые бросались под колеса грузовиков, перерезывали себе горло и вены, старались воткнуть в себя штык американского солдата— только бы избежать возврата на родину…» (Русские в плен не сдаются. Невский проспект, февраль, 1991 г.)

О том же недавно написал и брат Александра Твардовского — Иван, полной чашей испивший процедуру возвращения на Родину из концлагеря в Норвегии:

И до конца в живых изведав,

Тот крестный путь полуживым —

Из плена в плен — под гром Победы

С клеймом проследовать двойным…

« Ни интернированным ни освобожденным Советской Армией из фашистского плена по негласному закону не было дано право чувствовать себя причастным к исходу Великой Отечественной — Победе… и таких было, страшно сказать, более трех миллионов ».

(И. Твардовский. У нас нет пленных. Новый мир, 1991, № 10).

Тот же путь из Норвегии в Россию проделал мой хороший знакомый, ныне покойный Олег Александрович Ткаченко, старший геолог Уральского Геолкома. Незадолго до смерти в 1993 году он поведал мне о своем военном прошлом.

« 1 мая 1941 года наша дивизия выехала из Монголии (тогда нам говорили: проверять четкость работы железных дорог). 21 июня мы выгрузились на станции Шепетовка, а утром 22 июня бежали в лес к военным складам, чтобы набрать патронов и гранат. Был я в пехоте солдатом-пулеметчиком. С боями, потерями и всеми «прелестями войны» мы шли к Орше …»

Потом плен, ад многих немецких концлагерей… Конец войны застал Олега Александровича в интернациональном концлагере на одном из островов в Северной Норвегии. Узники лагеря: сербы, русские, поляки, — не дожидаясь прихода англичан, разоружили охрану, судили и расстреляли наиболее ненавистных охранников.

Вскоре местное население с цветами и почестями проводило советских военнопленных на Родину. Ехали в комфортных пассажирских вагонах через Норвегию, Швецию. Радостные толпы местных жителей и слава победителей провожала их до финской границы. Через Финляндию проследовали молча. Нашу границу пересекли в Белоострове. Состав сразу отогнали на запасной путь и около каждого вагона встал автоматчик. Сортировка согласно заранее заготовленным спискам производилась сотрудниками СМЕРШ под дулами советских автоматов. Военнопленных группами по 40 человек загоняли в телячьи вагоны, которые увозили бывших солагерников в разные концы необъятной Родины. Олег Александрович, вероятно, попал в наиболее щадящий список. Их вагон направили в лагерь под Кировском Ленинградской области. Оттуда ему вскоре удалось перевестись ближе к дому — на Северный Урал, сначала на железорудное месторождение Покровское, а затем в столицу тех мест — Североуральск, на его бокситовые рудники. В те годы 70 % населения Североуральска составляли бывшие кулаки, ссыльные «по делу Горького» и др. В войну к ним прибавились «шестилетники» — немцы с Украины, из Донбасса, Крыма, офицеры Белой армии, эмигранты — «шанхайцы» и пр., и пр. Сегодня уже трудно представить, а тем более воссоздать поруганную жизнь тех «врагов народа», проходившую под «всевидящим глазом и всеслышащим ухом» люто ненавидевших их стражей НКВД. Умирали они молча и замкнуто, стараясь не повредить детям, родным, близким, сумевшим не получить печати «врага народа»… Но я опять ухожу в сторону.

Вернемся назад, в Австрию мая 1945 года.

Пожалуй, не стала исключением и наша 113 стрелковая дивизия. Здоровые молодые парни сквозь колючку с вожделением поглядывали на Грац, дожидаясь редких воскресных увольнений, когда можно, не боясь патрулей, пройтись по улицам города, зайти в магазины и даже проехать в трамвае. Маленький, почти игрушечный трамвайчик в Граце мне запомнился, казалось бы, совсем незначительным случаем: я уступил место старушке-австриячке, чем вызвал одобрительный гул вагона. Помню, стоял на виду у всех и не знал, куда деваться от «gut, gut…». Но подобных случаев было мало. Даже очень. В основном же от добропорядочных австрийских бюргеров в комендатуру поступали жалобы на «ужасы» русских солдат: воровство, грабежи, драки и, конечно, пьянки. Наша боевая дивизия становилась непригодной ни для противостояния американцам, ни для охраны лагеря перемещенных лиц.

Майским дождливым утром по полку объявлена тревога…Нас построили в походную колону по четыре и отогнали километров за двадцать от Граца. Там, в густом лиственном лесу, мы выкопали привычные для пехоты землянки. Началась никому из нас не ведомая мирная армейская жизнь. По сравнению с ней «Поединок» Куприна — это цветочки. Горечь наших ягод была густо замешана на Победе, к которой мы стремились долгие четыре год, отдавая ей все без оглядки. Адаптация шла тяжело.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: