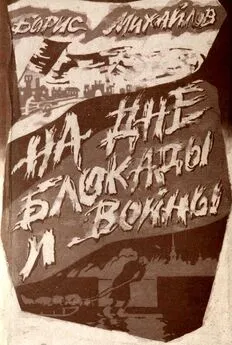

Борис Михайлов - На дне блокады и войны

- Название:На дне блокады и войны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ВСЕГЕИ

- Год:2000

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-93761-021-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Михайлов - На дне блокады и войны краткое содержание

Автор восстанавливает в памяти события далеких лет, стараясь придать им тот эмоциональный настрой, то восприятие событий, которое было присуще ему, его товарищам — его поколению: мальчикам, выжившим в ленинградской блокаде, а потом ставших «ваньками-взводными» в пехоте на передовой Великой Отечественной войны.

Для широкого круга читателей.

На дне блокады и войны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я уводил взвод в лес и… «Лежа, три года одно и то же, одним патроном— заряжай!» Наше существование, казалось, как генеральский погон — без единого просвета.

Домой! А что дома?.. Подсознательно я рвался на учебу. Все равно какую, куда. Только бы выбраться из болотной трясины армейского прозябания. Офицеры глушили тоску самогоном, благо в австрийских деревнях шнапс и сидр не переводились.

Будто в подтверждение этих слов всплыл в памяти довольно обычный случай тех дней.

В воскресенье небольшой компанией мы пошли погулять в окрестную дубраву. Может быть у нас были какие-то меркантильные намерения — не помню. А, впрочем, наверняка были, ибо выходить за пределы лагеря без увольнительной запрещалось, и за этим строго следили патрули из штабных офицеров. Солнце пригревало изрядно, и мы держались в тени. Вдруг неподалеку заржал конь. Откуда здесь лошади? Прячась за стволами деревьев, мы пошли навстречу. Вскоре появилась небольшая полянка. Посередине стоял шикарный лакированный фаэтон с парой запряженных в него красавцев-коней. С облучка свешивался труп солдата. На сидении и рядом в неестественных позах лежали еще два трупа офицеров. У одного лицо в крови. Помня разговоры о бандах недобитых фашистов, мы замерли, как охотничьи псы. Оружия у нас нет. Прошло мгновенье. Ни звука. Только кони, повернув к нам головы прядут ушами… Обойдя поляну вокруг, мы по одному с разных сторон опасливо приблизились к фаэтону. Около колеса лежал пистолет, а вокруг в беспорядке валялись пустые бутылки и разное цивильное шмутье.

— Так они ж перепившиеся! Да. Их было трое — полный патруль: солдат-ездовой и два штабных офицера. Похоже, что на полянке в стороне от дороги мародеры делили награбленное, но вусмерть упившись, заснули.

Мы, строевые офицеры, естественно люто презирали всю штабную «шоблу». Один из наших с пистолетом в руке вышел на дорогу, остановил пустую штабную телегу и пригнал ее к нам. За руки, за ноги общими усилиями мы перетащили три упившихся «трупа» в телегу и отправили с перепуганным ездовым в штаб полка. Сами же собрали все шмутье, чинно расселись на мягких сидениях фаэтона и прикатили в расположение батальона.

«Шмутье» мы поделили и отправили по домам. Доставшийся мне костюм в конце 40-х годов был единственной гражданской одеждой, которую я одевал по праздникам.

Близких друзей у меня в то время, практически, не было. Я не пил (точнее не напивался вусмерть) и, казалось, был «гвоздем не от той стенки». Тетрадь со стихами разбухла от «шедевров»:

В… сдались мне шнапс да бабы,

Учиться! — вот мечта моя,

Учиться буду? — это знал бы,

Не надо больше ни…!

Утро в полку начиналось с похмелья — муторно и как смола растягивалось «от забора до обеда». На все рапорты отправить на учебу все равно куда я либо не получал ответа, либо предлагалось выслать документы, среди которых бельмом на глазу занимал место аттестат зрелости. Мое же «среднее образование», как записано в листке по учету кадров, ограничивалось восемью классами 5-й средней школы Петроградского района Ленинграда. Идти с таким багажом на вступительные экзамены в вуз не имело смысла.

Начало июня липко тянулось в слухах и разговорах о расформировании, демобилизации, отпусках… Здесь мы были временными, чужими. Вся средняя Австрия вместе с нами и Грацем входила в американскую зону оккупации. Хотело или не хотело (скорее, не хотело) начальство, но должно было вернуть союзникам благодатные, правда уже изрядно пограбленные предгорья Австрийских Альп.

Не успели еще солдаты вытоптать траву на строевом плацу лесного лагеря, как в дивизии был получен приказ о передислокации. На этот раз собирались долго. Лишь в конце июня, в самую жару, ДИВИЗИЯ ПОХОДНЫМ ТЫСЯЧЕКИЛОМЕТРОВЫМ МАРШЕМ ВЫСТУПИЛА НА ВОСТОК — К ДОМУ.

Пехота шла пешим строем, налегке. Скатки, вещмешки, оружие — в обозе. Шли почти месяц: два дня переходы, 30–40 км, третий — отдых.

— Почему нас не везут поездом?

— Железные дороги забиты.

Из Австрии, Венгрии везут трофеи. Идет срочный демонтаж заводов, некогда принадлежавших гитлеровскому рейху. Сгоняя нас на обочину, военные машины, трактора, тягачи отчаянно клаксонят, тащат, волокут все, что можно увезти. Вперемежку с ними тревожно ржут угоняемые на восток табуны лошадей, мычат стада не доенных коров, блеют овцы — все движется на восток в черную дыру моей многострадальной голодной Родины.

Радуюсь я —

это

мой труд

вливается

в труд

моей республики.

Мы, пехота, сейчас никому не нужны.Мы — обуза. «Мавр сделал свое дело». Штабные шестерки, лихо восседая на груженых награбленным барахлом машинах, визгливо и презрительно кричат нам вдогонку избитые остроты: «Эй, пехота! Сто прошел, еще охота!» Как саваном, покрытые дорожной пылью тягучие и душные километры не располагают к веселью. Пот с солью разъедает кожу в паху, под мышками, тяжелые кирзовые сапоги трут ноги…

Дивизия возвращается своим боевым путем. Мы проходим Венгрию, Словению, Хорватию… Не помню реакцию местного населения на наши колонны. Напрягаюсь, но не могу увидеть ни улыбок, ни радости Победы. Может быть, их и не было. Напряженное разочарование открыто бродит по деревенским улицам Западной Югославии. Коммунисты-партизаны, спустившись с гор Боснии, «железной рукой» берут власть…

Наконец, Сербия. Здесь еще правит бал эйфория Победы, нас встречают с радостью и любовью. Последний привал перед большим селом. Полковой оркестр снимает трубы с повозок. Развертывается знамя полка, солдаты стряхивают пыль с «двухметровых голенищ», застегивают пуговицы. «Выходи строиться!» Грянула музыка. Медь выравнивает ряды, распрямляет солдатские плечи, осветляет лица…

— Запевай!

…Кипучая, могучая, никем непобедимая,

Страна моя, Москва моя,

Ты самая любимая…

Вездесущие мальчишки встречают нас за околицей, путаясь под ногами. В начале села через всю улицу кумачом кричат транспаранты: «Живела Цревна Армия!», «Сталин — Тито! Сталин — Тито!» Толпы людей, цветы, фрукты, ракия… Они и мы еще не знаем, что в высших коридорах власти уже дает трещину «нерушимая дружба» двух диктаторов и не за горами горькие плоды ее разрыва.

Сербский Банат мы проходим через то самое «сэло Вердин», откуда под ноябрьские праздники сорок четвертого года селяне тепло и душевно провожали нас в мясорубку задунайских плацдармов. От тех времен в минометной роте второго батальона остался я один. Привал и кормежка в середине села. Не дожидаясь кухонь, я пошел к дому, где жила Златинка и где нам когда-то на завтрак готовили дворовых голубей. Хозяина не было. Голубей тоже. На порог вышла старуха. Она меня не узнала. Над недавно богатым сытым домом зримо висело запустение. Загон для свиней полуразрушен. Ни лошадей, ни телят. В пустом кукурузном сарае закрыты куры (в деревне стояло много русских). Из-за большой бабушкиной юбки настороженно смотрела на мою форму повзрослевшая Златинка: узнала? Не узнала? Подошли люди. Были и ракия, и сало, и хлеб. Но что-то исчезло. Кошка перебежала дорогу…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: