Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Название:Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1998

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации краткое содержание

Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Повторим еще раз: было бы ошибкой видеть в этой «детскости» греческого менталитета признак его заторможенности или незрелости. Духовно незрелые, а тем более житейски неопытные, не приспособленные к жизни «взрослые дети», конечно, никогда не смогли бы раскинуть сеть своих колоний и торговых путей на все Средиземноморье и Причерноморье, построить множество прекрасных городов, крепостей и храмов, одолеть в бою огромные полчища восточных и западных варваров: персов, карфагенян, этрусков и, наконец, создать великое искусство, литературу, философию, науку, вообще великую цивилизацию. Да и из уже сказанного прежде в этой книге (см. гл. 2, 7) ясно следует, что все только что перечисленные «детские» черты в психологии греков парадоксально соединялись с такими обычно присущими взрослым, вполне сложившимся людям чертами, как предприимчивость, деловая хватка, расчетливость, бережливость, любовь к наживе, сила воли, целеустремленность, самообладание, чувство собственного достоинства и всегдашняя героическая готовность к борьбе.

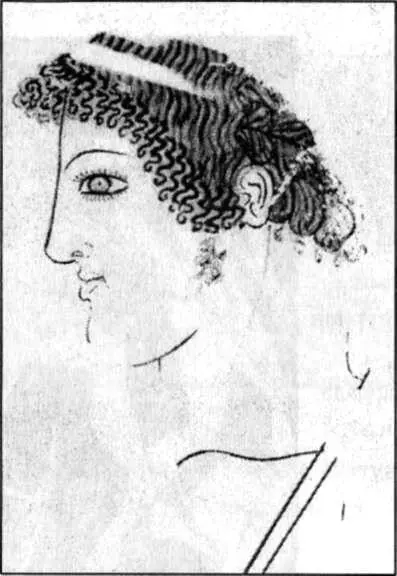

Голова Ахиллеса. Вульчи. 480—470 гг. до н.э.

От других народов Древнего мира их отличала, прежде всего необыкновенная широта, наполненность и многообразие их внутренней, духовной жизни и ее внешних проявлений. В них не было узости, односторонности, вообще свойственных древнему и средневековому человеку. Они никогда не замыкались на какой-то «одной но пламенной страсти» подобно египтянам, которые, едва успев появиться на свет, уже начинали беспокоиться об ожидающей их загробной жизни, или евреям, вечно занятым выяснением отношений со своим капризным и деспотичным богом, или финикийцам, интересовавшимся только торговлей с дальними странами и больше ничем. Греков интересовало абсолютно все, и во всем они успели проявить себя как народ универсально одаренный, одинаково способный к самым различным видам хозяйственной, политической, интеллектуальной и творческой деятельности. Перефразируя приведенное выше высказывание Маркса, можно было бы даже утверждать, что греки были единственным нормальным, т. е. всесторонне и гармонично развитым народом древности, и именно это сделало и их самих, и их цивилизацию своего рода аномалией, как бы выпавшей из общего ряда древних цивилизаций, в подавляющем большинстве своем склонных к одностороннему, параноидальному развитию.

Избыточность жизненных сил и многообразие дарований, которыми природа так щедро наградила этот в полном смысле слова «богоизбранный» народ, позволили грекам выйти очень далеко за пределы того тесного круга повседневной рутины, забот о хлебе насущном и по сути приравненных к этим заботам религиозных ритуалов, в котором вращалась вся жизнь древнего человека. Об этой раскрепощенности их духовного личностного потенциала, пожалуй, яснее, чем что-либо иное, свидетельствует еще одна «детская» черта их психического склада, проявившаяся в их особой расположенности к игре и досугу. Этот специфический аспект греческого менталитета заслуживает самого подробного разговора, ибо ничего не зная о нем, мы очень многого не сможем понять и в самой греческой цивилизации.

Начнем с досуга. Греческое слово «σχολή», обозначающее «досуг», «свободное время», «отдых», через посредство латыни проникло во все европейские языки и закрепилось в них в привычном для нас значении «школа». Хотя в самом греческом языке это значение слова появилось сравнительно поздно — только в эллинистическое время — сама возможность такого его переосмысления говорит о том, что в сознании греков понятие досуга отнюдь не было синонимом обычной праздности и уже очень рано стало ассоциироваться с высшими культурными ценностями, с активной умственной деятельностью и даже с воспитанием подрастающего поколения. Нас не должно удивлять поэтому то, что проблема рационального использования свободного времени стала предметом специального рассмотрения в одном из разделов «Политики» Аристотеля. Некоторые из высказанных здесь суждений звучат весьма актуально еще и в наше время. Великий философ решительно выступает в этой части своего трактата против узкоутилитарного взгляда на досуг как на простую передышку между трудами, военными, государственными или какими-нибудь иными, которая может быть использована либо просто для отдыха и восстановления сил, либо для подготовки к новым трудам. В связи с этим Аристотель весьма неодобрительно отзывается о спартанском законодателе, который постарался заполнить свободное время граждан одной лишь военной подготовкой, пожертвовав ради этого их интеллектуальным и нравственным развитием. Результаты этого просчета оказались самыми плачевными для спартанского государства. С самого детства приученные к войне и только к войне спартанцы не выдержали испытания мирной жизнью и досугом. Их сгубили алчность, погоня за роскошью и всякого рода низменными наслаждениями, доступ к которым был долгое время для них закрыт их суровым законодателем, и прежде всего их невоспитанность и бескультурье, которыми обернулись для них непрерывная военная муштра и сознательная изоляция от главных очагов эллинской цивилизации.

Свой приговор Ликургу Аристотель формулирует следующим образом: «И логические соображения, и фактические данные свидетельствуют в пользу того, что законодатель должен преимущественно прилагать старания к тому, чтобы его законодательство, касающееся и военного дела, и всего прочего, имело в виду досуг и мир. Ведь большинство государств, обращающих внимание лишь на военную подготовку, держатся, пока они ведут войны, и гибнут, лишь только достигают господства. Подобно стали, они теряют свой закал во время мира. Виноват в этом законодатель, который не воспитал в гражданах умение пользоваться досугом». Итак, для Аристотеля мир важнее войны, а досуг важнее любых занятий. В том же разделе «Политики» он так поясняет эту свою мысль: «Вся человеческая жизнь распадается на занятия и досуг, на войну и мир, а вся деятельность человека направлена частью на необходимое и полезное, частью на прекрасное. Предпочтение здесь следует оказывать, исходя из той же оценки, что и для частей души и обусловленной ими деятельности: война существует ради мира, занятия — ради досуга, необходимое и полезное— ради прекрасного». Развивая дальше это весьма важное для него положение, философ приходит к выводу, что именно досуг «заключает в себе и удовольствие, и счастье, и блаженство», и, следовательно, является высшей целью и смыслом человеческой жизни, ибо, в понимании Аристотеля, человек по природе своей создан для счастья, а государство-полис необходимо для того, чтобы он мог жить счастливо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: