Сергей Семенов - Развитие техники в каменном веке

- Название:Развитие техники в каменном веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука. Ленинградское отделение

- Год:1968

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Семенов - Развитие техники в каменном веке краткое содержание

Развитие техники в каменном веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

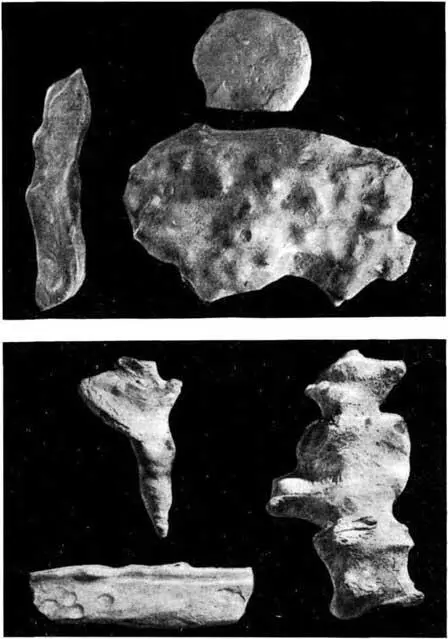

Меловой кремень (рис. 1) залегает в толще мергеля или чистого мела цепочками конкреций несколькими ярусами. Цепочки верхнего яруса, находящиеся недалеко от поверхности, земли, в местах смыва всех надмеловых отложений, могли быть доступными для извлечения их без шахтовой проходки. Роговые и бивневые мотыги, существовавшие в позднем палеолите, могли значительно облегчить производство небольших углублений в меловой породе. Однако следы от неглубоких ям не сохранялись в местах меловых залежей, так как уничтожались более поздними разработками.

Рис. 1 . Конкреции мелового кремня из туронских отложении Крыма. Гора «Мыльная» в 14 км от г. Симферополя.

Потребность в камне более высокого качества вытекала из новой техники его обработки. Получение призматических пластин из таких пород, как базальт, диорит, диабаз, порфир, крупнозернистый кварцит, андезит, было делом трудным. В неолите, когда эта техника была доведена до высокой степени совершенства, мастера умели получать призматические пластины даже из некоторых названных и им подобных материалов. В позднем палеолите техника отщепления призматических пластин еще только формировалась. Поэтому там, где было возможно, исходный материал предпочитался мелкозернистый, с хорошими свойствами изотропности.

Археологический источник пока нам не говорит о существовании обмена в верхнем палеолите, к которому охотничьи группы прибегали для получения необходимых пород камни в тех случаях, когда таковые отсутствовали в районе стоянок. Все же нельзя отрицать возможности снаряжения специальных отрядов для доставки кремня из далеких районов, как это мы знаем по подобным мероприятиям у австралийцев. Диоритовые месторождения на горе Вильям в Виктории и в горах Макдоннелль (Центральная Австралия) служили местами, куда направлялись посланцы различных племен, обитавших за сотни километров. [37] В. Spencer and E. Gillen . The Northern tribes of Central Australia. London, 1904, pp. 175, 176.

Обмен породами в сыром виде, казалось бы, был нерационален но причине больших отходов в процессе обработки и трудностей транспортировки. Однако в Австралии обмен не ограничивался только готовыми изделиями из камня: ножами, наконечниками дротиков, топорами, плитами для растирания зерен дикорастущих злаков. [38] F. D. McCarthy . «Trade» in aboriginal Australia and «Trade» relationships with Torres Strait, New Guinea and Malaya. Oceania, vol. X, № 1—2, 1939.

Обмен производился и необработанным камнем.

Кварцитовые наконечники выделывались в восточной и северной частях Арнхемленда (Северная Австралия), на р. Уолкер, впадающей в залив Блю-Мед, и на р. Ливерпуле, впадающей в Арафурское море. Здесь находились выходы породы, где работали группы людей из местных племен. Они совершали обмен с представителями других областей. [39] D. Thomson . Economic structure and the ceremonial exchange cycle in Arnhem Land. Melbourne, 1949.

На р. Викторин, впадающей в Тиморское море, встречались залежи кремня.

Для топоров употреблялся порфир, диорит, диабаз, базальт, лава, метаморфический песчаник, твердый мелкозернистый песчаник, плотный кварцит, риолит, трахит, эпидиорит, долерит, роговик, зернистый кварцит. [40] S. R. Mitchell . Stone-Age Craftsmen (Stone Tools and Camping Places of the Australian Aborigines). Melbourne, 1949, p. 94.

Предпочитались порфир и диорит. Лучшие топоры делались только из диорита. Некоторые племена, употреблявшие для топоров гальки твердых метаморфических пород, которые встречаются в изобилии в руслах рек, почти не вступали в меновые отношения с племенами, среди которых были распространены диоритовые топоры. Другие широко пользовались материалом своих соседей или посылали отряды за ним в дальние походы.

Выламывание горной породы производилось кольями из крепкого дерева. Куски, подходящие по размерам, оббивались на месте отбойником, роль которого иногда выполнял старый топор. Эти заготовки туземцы укладывали в веревочные мешки и уносили к месту своего жилья. Иногда в тех местах, куда они собирались вернуться, выкапывали тайники; в них прятали не только куски сырья, но и полуготовые и даже готовые изделия.

О том, что законченные и полузаконченные изделия переносились на большие расстояния, в области, где не было технически нужных пород, и даже служили предметами обмена, свидетельствуют факты отсутствия отходов в некоторых местах, где располагались лагери аборигенов. Здесь были найдены преимущественно готовые топоры.

Наряду с топорами из «импортного» базальта и диорита то же племя нередко делало топоры похуже, но из имеющегося у себя песчаника. Кроме того, туземцы выменивали материал или готовые орудия через вторые руки у близких к ним племен, получавших эти предметы в свою очередь у соседей, например у племен, живших к северу от р. Меррей. Это было не посредничеством в обмене, а скорее передаточной функцией.

Доставка К месту обитания сырья из далеко расположенных месторождений не всегда себя оправдывала. Расщепление желваков на пластинки могло дать большой брак, и издержки экспедиции оказались бы неоправданными. Если судить но наблюдениям, сделанным в Костенках, кремень доставлялся к месту обитания не в виде сырья, а в заготовках,

В Костенках не обнаружено большого количества нуклеусов, а еще меньше — желвачной корки. Мелкие осколки, чешуйки, обломки и прочие отходы, которые здесь археологи находит, говорят о том, что на стоянках производилась вторичная обработка нуклеусов и пластин, доставленных сюда в готовом виде. Мастерские, где велась первичная обработка кремня, не найдены в районе Костенок. Существует лишь предположение, что они могли быть на берегах Оскола.

Иной материал употребляли обитатели стоянки Гагарине, открытой С. Н. Замятниным в верховьях р. Дона в 160 км от Костенок. Здесь кремень добывался на месте в непосредственной близости к стоянке. Это был меловой кремень темно-серого цвета, извлекаемый со дна оврагов, где он залегал в виде валунов в моренах максимального оледенения. Дополнением к этому материалу служили роговик, кварцит и тонкозернистый песчаник. [41] С. И. Замятнин . Раскопки у с. Гагарина (верховья Дона, ЦЧО). Палеолит СССР, Изв. ГАИМК, вы п. 118, 1935, стр. 27—77.

В северной Азии, где отложения мелового кремня отсутствуют, палеолитические охотники пользовались различными породами камня, находимыми в галечниках. Охотники бассейна р. Енисея употребляли гальки лидита, диорита, порфира, порфирита, кварца, известняка, окремненного песчаника и др. Раскалывая речные гальки, они получали отщепы, шедшие затем во вторичную обработку. Иногда приготовлялись мелкие нуклеусы для отщепления с них микропластинок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: