Пьер Видаль-Накэ - Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире

- Название:Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пьер Видаль-Накэ - Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире краткое содержание

Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`.

В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей. Так на свет появился `черный охотник` - юноша в черном плаще, персонаж, соединивший в себе черты двух мифических героев - Меланфа и Мелания. С помощью этого емкого образа автор интерпретировал обряды перехода от одной возрастной группы к другой, показал их роль в религиозной, социальной и политической жизни древней Греции.

`Греция без чудес`, более близкая первобытным народам и культурам, чем современным европейцам, и поэтому рассматриваемая сквозь призму антропологии, - таков лозунг школы, к которой принадлежит П.Видаль-Накэ и без достижений которой сегодня трудно представить науку об античности.

П.Видаль-Накэ неравнодушен и к проблемам современности. Публикуемая на русском языке впервые его статья `Атлантида и нации` представляется весьма актуальной в наш век массового тиражирования националистических теорий и исторических фальсификаций.

Книга будет интересна как специалистам-историкам, так и широкому кругу читателей, которых волнуют вопросы истории цивилизации.

Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обращаясь к Спарте, отмечу две черты, которые показывают, насколько охота была включена в гоплитскую идеологию. Согласно Плутарху (Плутарх. Ликург. XII. 4), каждый участник коллективных трапез должен был посылать к общему столу начатки жертвы, если он совершал жертвоприношение, или часть дичи, если он был на охоте. Можно было поужинать дома, если жертвоприношение или охота кончались слишком поздно, но следовало, чтобы другие, в некотором смысле, присутствовали (tous d'allous edei pareinai). Ксенофонт, со своей стороны (Ксенофонт. Лакедемонская полития. 6. 3—4), говорит, что охотничьи собаки и кони содержались сообща и что неиспользованную провизию было необходимо спрятать в определенных местах, чтобы ею смогли воспользоваться припозднившиеся охотники.

В противоположность этим героическим подвигам и коллективным обычаям, одиночная охота и охота с сетями часто оказывалась характерной для подростков.

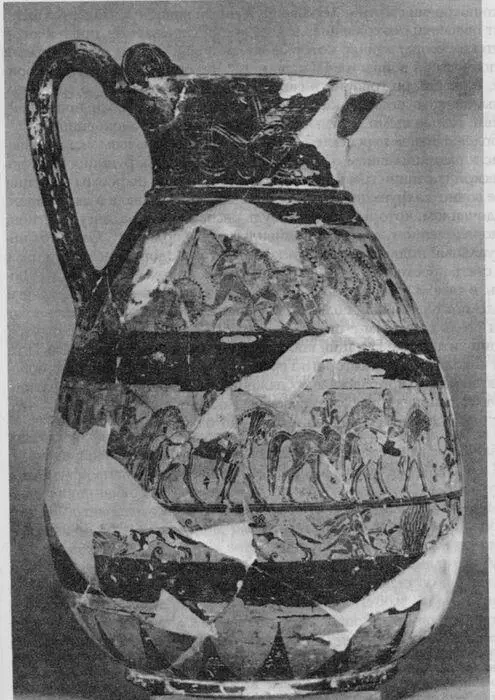

Тексты довольно многочисленны. Некоторые из них, правда, очень поздние. Ипполит, прототип неженатого юноши, который отказывается от брака, был также, согласно Оппиану (Оппиан. Об охоте. II. 25), изобретателем силков. Первое испытание, которое было предложено молодому Филию [536], состояло в том, чтобы убить льва, не используя железо. Он его убил, хотя и не с помощью сети, но благодаря типичной apate: напоил его допьяна. Возможно, исходя из этого рассуждения, можно объяснить, почему на знаменитом памятнике коринфского искусства, ольпе Киджи (из виллы Джулии), фриз, изображающий пластунов в зарослях, противопоставляется как тому, что изображает всадников, так и тому, на котором изображен ряд гоплитов. Исходя из той же оппозиции, можно понять, почему Нестор в «Илиаде» дважды начинает свою воинскую деятельность: сначала как легковооруженный юноша, участвовавший в ночном набеге с целью похищения коров, а затем как взрослый в тяжелом вооружении [537].

Но сейчас пришло время назвать персонаж, из истории которого я хочу заимствовать документы, самые важные для выяснения роли охоты на разных этапах жизни молодого грека, поскольку этот персонаж как раз и есть «черный охотник», Меланий.

В «Лисистрате», в стихах 781—796, хор старцев поет такую песню: «Вот история, которую я хочу вам рассказать и которую я слышал сам, когда был ребенком. Жил-был юноша (neaniskos), некий Меланий, который сбежал в горы, чтобы не жениться. Он жил в горах и ловил зайцев в силки, которые плел сам. И никогда больше он не вернулся домой, так он ненавидел женщин».

Меланий предстает здесь как эфеб, но эфеб, потерпевший неудачу, в некотором смысле Ипполит, как отметил Виламовиц в своем комментарии (Wilamowitz 1927: 169—170). Если следовать этой песни, можно было бы счесть, что перед нами разновидность столь распространенного мифа об одиноком угрюмом охотнике, пытающемся изнасиловать Артемиду, или о женоненавистнике, что в обоих случаях означает нарушение правил социального и сексуального поведения. Этот тип хорошо известен; к нему принадлежит, например, охотник Орион, бывший как раз, согласно Оппиану, изобретателем ночной охоты [538].

Но, разумеется, не стоит ограничиваться этой песней. Поместим ее в мифологический контекст. История Мелания составляет пару с историей одной девушки, аркадской Аталанты, охотницы и бегуньи. Легенда помещает ее у пограничных между Арголидой и Аркадией гор Парфений. Ближайшая деревня называлась, согласно Павсанию (Павсаний. VIII. 6. 4), Мелангея. Как и Меланий, Аталанта выросла в горах и была вскормлена медведицей, животным Артемиды. Еврипид приписывал ей ненависть к Киприде, что составляло социальный проступок, параллельный проступку Мелания. У Феогнида о ней говорится: «светловолосая Аталанта, которая ходила по высоким пикам гор, избегая услад брака». В одном гесиодовском фрагменте речь идет о легконогой Аталанте, а в рассказе Аполлодора этой девушке удалось избежать насилия со стороны кентавров. Элиан знал лишь о ее девственности, как аристофановская песня знала о Мелании лишь то, что он отказался жениться. Вернувшись домой, она, согласно знаменитому рассказу Аполлодора, вызвала женихов на состязание в беге, в котором сама же участвовала вооруженная. Таким образом, она снова дважды вторгалась в мужской мир. Согласно Ксенофонту, именно охотничьи таланты Мелания позволили ему стать супругом Аталанты. Широко распространенные мифологические традиции (Аполлодор) рассказывают, что он победил Аталанту в беге и получил ее руку благодаря женской apate (уронив одно за другим три яблока Афродиты). Оба были изображены на ларце Кипсела из Олимпии [539]. Оба участвовали, и это был в некотором смысле безгрешный период их жизни, в Калидонской охоте. Пара изображена на «вазе Франсуа». Она изображена светлой, он — темной краской, а белая собака на той же вазе готовится прыгнуть на черного кабана. Их сын носит характерное имя Партенопей [540]. Они вновь нарушают правила сексуального поведения, совокупившись в храме Зевса и Кибелы. За это боги превращают их во львов, поскольку, как считалось, львы не могут совокупляться [541].

Афинский эфеб, с одной стороны, — настоящий наследник черного охотника. Черный охотник — это, в сущности, эфеб, потерпевший неудачу и который может потерпеть неудачу в каждый ответственный момент [542]. Многие аттические вазы изображают молодого эфеба, уходящего из дома со своей собакой, возможно — переход к жизни юноши.

Рис. 1. Всадники и охотники. Кувшин из Киджги, ок. 625 г. до н. э. (Рим, Вилла Джулия, № 2279)

Пора подвести итог. В Греции исторического времени, т. е. в архаическую и классическую эпоху, эфеб — это пред-гоплит и, тем самым, благодаря символической драматизации, характерной для обрядов инициации, анти-гоплит, иногда черный, иногда женственный, иногда хитрый охотник. В любом случае нет ничего удивительного в том, что миф, подобный мифу о Мелантии, служит ему образцом [543]. С технической точки зрения эфеб — легковооруженный воин, и именно этот антигоплит обеспечил сохранение, долгое время скрываемое, пред- и анти-гоплитских форм войны, которые вновь появились на свет во время Пелопоннесской войны и в IV в. до н. э. [544]Человек пограничных территорий, eschatiai, он говорил в своей гоплитской присяге [545]о границах родины, которые ассоциировались с возделанными полями, пшеницей, ячменем, оливковыми деревьями, виноградниками, смоковницами.

В более дальней перспективе этот анализ эфебии, возможно, приведет нас к размышлениям о том, чем была воинская функция в мифологической традиции греков. Задолго до гоплитской реформы в Греции и Риме воинская функция у индоевропейцев представала в двух видах: упорядоченном, который когда-нибудь разовьется в фалангу и легион, и неупорядоченном, включая индивидуальные подвиги [546]. Сам этот индивидуальный подвиг, благодаря которому молодой воин заслуживал право стать просто воином, как справедливо на том настаивал Ж. Дюмезиль, в самом деле связан с furor, lyssa, celeritas, menos. Но подвиги ирландского Кухулаина, подвиги, которые сделали его возвращение от границ столь сложным и столь опасным, были также и хитростями [547], и именно хитростью Гораций победил трех Куриациев в рассказе Тита Ливия — подвиг, из-за которого Геродот (Геродот. I. 68) дал нам любопытную параллель в рассказе о сражении за пограничную Тиреатиду трехсот спартанцев и трехсот аргосцев. Таким образом, Гораций — это, может быть, дальний родственник «черного охотника».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джеймс Кервуд - Черный охотник [авторский сборнник]](/books/482398/dzhejms-kervud-chernyj-ohotnik-avtorskij-sbornnik.webp)