Пьер Видаль-Накэ - Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире

- Название:Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пьер Видаль-Накэ - Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире краткое содержание

Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`.

В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей. Так на свет появился `черный охотник` - юноша в черном плаще, персонаж, соединивший в себе черты двух мифических героев - Меланфа и Мелания. С помощью этого емкого образа автор интерпретировал обряды перехода от одной возрастной группы к другой, показал их роль в религиозной, социальной и политической жизни древней Греции.

`Греция без чудес`, более близкая первобытным народам и культурам, чем современным европейцам, и поэтому рассматриваемая сквозь призму антропологии, - таков лозунг школы, к которой принадлежит П.Видаль-Накэ и без достижений которой сегодня трудно представить науку об античности.

П.Видаль-Накэ неравнодушен и к проблемам современности. Публикуемая на русском языке впервые его статья `Атлантида и нации` представляется весьма актуальной в наш век массового тиражирования националистических теорий и исторических фальсификаций.

Книга будет интересна как специалистам-историкам, так и широкому кругу читателей, которых волнуют вопросы истории цивилизации.

Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

3. Сырое, греческий ребенок и вареное [548]

Я ненавижу путешествия и путешественников.

Клод Леви-Стросс

В 1724 г. в Париже вышла книга, написанная иезуитом Жозефом Франсуа Лафито (Lafitau J.-К) под заголовком «Обычаи американских дикарей в сравнении с обычаями первобытных времен» [549]. Под этим скромным названием скрывалось событие в историографии древности. Лафито был миссионером, родившимся в 1670 г. в Бордо в семье богатых купцов и банкиров. С 1712 по 1717 г. он жил в Канаде вместе с П. Гарнье (Gamier Р.), который хорошо знал индейские племена алгонкинов, гуронов и ирокезов. Как этнолог-практик Лафито не был конечно же ни первым миссионером, ни первым европейцем, который поделился с продолжавшим завоевания Западом приобретенными в Новом Свете знаниями. Рефлексия и открытие новых земель шли рука об руку. В сущности, уже с XVI в. этнология утвердилась как наука, изучающая общества варваров, рассматриваемые отныне как неподвижные, по сравнению с миром, вовлеченным в исторический поток. Оригинальность Лафито состояла в ином [550], и ее удачно определил Арнальдо Момильяно: книга Лафито «открыла миру простую истину, что и греки когда-то были дикарями» (Momigliano 1966а: 141). Откровенно говоря, Фукидид писал примерно то же самое: «Можно доказать многими свидетельствами, что мир древней Эллады жил так же, как современные варвары» (Фукидид. I. 6. 6). Но Фукидид был забыт, и, осуждая результаты завоевания Америки, Монтень, который, однако же, был порой так близок к историческому релятивизму, писал: «Какая жалость, что это столь благородное приобретение не было сделано при Александре или при древних греках и римлянах, и столь великие преобразования и перемены в судьбе стольких царств и народов не произошли при тех, кто мог бы бережно смягчить и сгладить все, что тут было дикого, и вместе с тем поддержать и вырастить добрые семена, не столько привнося в обработку земли и украшение городов искусство Старого Света, но также привнося в добродетели туземцев добродетели греческие и римские!» (Монтень. Опыты. Кн. 3. Гл. б, пер. А. С. Бобовича). На самом деле Лафито пошел дальше, чем Фукидид, сравнивая с миром дикарей не только далекое прошлое греков, но и саму классическую Грецию. На свой манер иезуит подвел черту в дебатах между учеными древности и учеными его времени. Греки, римляне — и даже в некоторой мере, что еще несколько существеннее, и древние евреи — потеряли культурную привилегию, которая была им дарована учеными эпохи Возрождения и XVII в. «Признаюсь, — писал он с необычайной смелостью, — что если древние авторы помогли мне обосновать некоторые удачные предположения относительно дикарей, то обычаи дикарей просветили меня и помогли мне понять и объяснить многие детали в трудах древних авторов». Утверждая это, Лафито занимает противоположную позицию по отношению к другому отцу — основателю антропологии, испанскому иезуиту Хосе де Акоста (José de Acosta), автору «Естественной и моральной истории Индий», опубликованной в Севилье в 1590 г. (Acosta 1954) и почти сразу же переведенной на французский и английский языки. Для де Акосты незыблем эпистемологический закон: за исключением вопросов религии, греко-римский мир остался единственной цивилизацией. Правда, Лафито, как полагается ученому миссионеру, вполне в классическом духе нашел себе патрона: «Наука о манерах и обычаях различных народов столь полезна и интересна, что Гомер счел необходимым посвятить ей целую поэму. Ее цель — восславить мудрость ее героя Одиссея, который, обнаружив, что после осады Трои из-за гнева Нептуна все более удаляется от родной Итаки, воспользовался различными ошибками своих плаваний, чтобы познакомиться с нравами народов, с которыми злоба ветров заставила его соприкоснуться, и получить от каждого из них все, что было у них хорошего и достохвального» (Lafitau 1724). Но эти народы — не только воображаемые племена, которые Одиссей описывал во дворце Алкиноя, но и сами греки, рассматриваемые одновременно как творцы и как объекты науки.

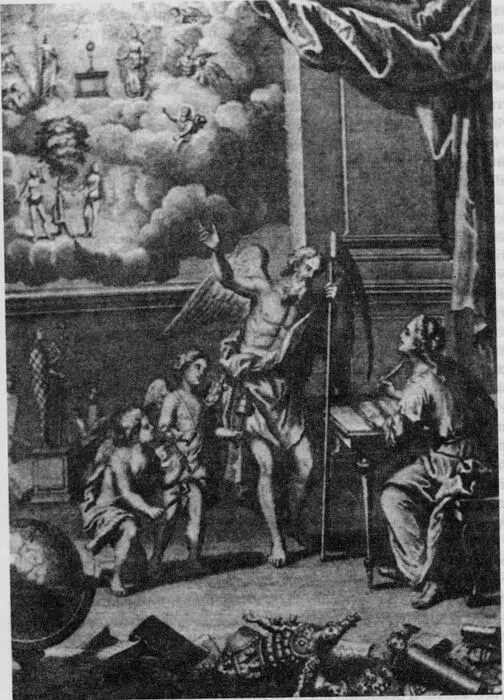

Рис. 2. Историк и Время среди языческих символов и христианских сцен.

Фронтиспис книги Лафито (рис. 2) — это эмблематичная гравюра. Как он сам ее интерпретировал? [551]Писатель (видимо, женщина) сидит за письменным столом в античной одежде. Она занимается «сравнением нескольких древних памятников, пирамид, обелисков, пантеев (статуй, сочетающих атрибуты нескольких богов), медальонов, древних авторов с несколькими описаниями, картами, путешествиями и другими достопримечательностями Америки, среди которых она восседает» (в частности, на земле можно заметить, среди прочего, Артемиду Эфесскую, лежащую как поверженный идол). Два гения помогают ей в этом. Один из них держит в левой руке кадуцей Гермеса, а в правой — красную индейскую дудку. Другой держит ирокезскую «черепаху» и ромб или систр, украшавшие статуэтки эллинистического Востока. Выше, над Адамом и Евой, воскресший Христос и Дева Мария после Успения, окруженные ангелами [552], сами обрамляют алтарь, на котором находится сияющая жертва. Наконец, Время обращает писательницу назад «к источнику всего» и заставляет ее «как будто бы ощупывать связь между всеми этими памятниками и происхождением человека, между ними и основой нашей Религии». Я не знаю, считал ли Лафито Время, с его крыльями и косой, античным образом; теперь мы достоверно знаем, что это не так (Panofsky 1967: 69—93). «Старец-Время», восходящий к древнему Сатурну и средневековой Смерти, появился лишь в эпоху Возрождения: он современник Великих географических открытий. Иллюстратор книги подчеркнул скорее его мощь, а не разрушительный аспект (коса не действует). Монах-иезуит не видел противоречия между действием времени и сопоставлениями — как бы мы сказали сейчас, «диахронией» и «синхронией».

Сравнение обычаев индейцев и греков совершенно законно, потому что и индейцы, и греки происходят от Адама и Евы. Фигуры и символы иудео-христианского мифа придают единство этой сцене. Более того, Лафито предпринял свою собственную попытку придать историзм мифу, делая индейцев дальними родственниками как греков, так и их варварских соседей. (Здесь вновь его точка зрения отличается от взглядов де Акосты, который хотя и считал, что индейцы пришли в Америку из Старого Света, — он догадывался о существовании Берингова пролива, — но настаивал, что их предки вряд ли могли быть кем-либо кроме «дикарей и охотников, а не изысканным и цивилизованным обществом»; [553]«дикари и охотники» — характерна сама избыточность этого выражения.) Но Лафито не мог знать (и на самом деле не знал), что еще до его эпохи, и особенно после Великих географических открытий, обсуждалась возможность существования другого Адама, или нескольких других Адамов, иногда для того, чтобы оправдать порабощение индейцев, а иногда для того, чтобы, наоборот, утверждать, что они были свободны от первородного греха [554]. Тема смерти Бога, столь близкая творчеству Лафито, хотя и отрезает верх картины, оставляет все как есть. Поэтому имеем ли мы сейчас право сравнивать, то есть некоторым образом упразднить «Старца-Время»?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джеймс Кервуд - Черный охотник [авторский сборнник]](/books/482398/dzhejms-kervud-chernyj-ohotnik-avtorskij-sbornnik.webp)