Б Пилат - Две тайны Христа. Издание второе, переработанное и дополненное

- Название:Две тайны Христа. Издание второе, переработанное и дополненное

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Когелет

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-93348-025-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Б Пилат - Две тайны Христа. Издание второе, переработанное и дополненное краткое содержание

Две тайны Христа. Издание второе, переработанное и дополненное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этой традиции существует ясно выраженный средневековый взгляд (Кормчая, Златоуст, Феофилакт), согласно которому иудейская Пасха — полнолуние — в год распятия Христа была именно в субботу, как это сказано в Евангелии от Иоанна, а Христос сознательно велел приготовить пасхального агнца раньше срока — в четверг. Это нарушение сроков особо подчеркивалось восточными богословами, так как оно косвенно отражено в богослужении Православной Церкви, которая при совершении литургии использует квасной (дрожжевой), а не пресный хлеб — так как, согласно церковному преданию, на Тайной вечере, происходившей в четверг, еще до праздника Пасхи, не было опресноков (их полагалось есть начиная с пасхального вечера)» [173] Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Математическая хронология библейских событий. М.: Наука, 1997, с. 220.

.

Мы привели эту цитату для того, чтобы у читателя сложилось полное представление о том, каким путем пытаются различные Церкви совместить синоптиков и Иоанна.

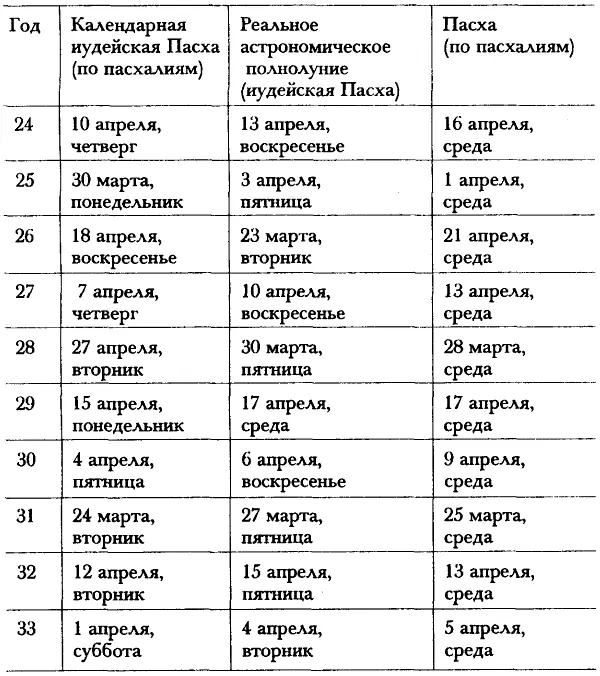

Перейдем к вычислениям. За основу наших рассуждений мы приняли таблицу дат первых весенних астрономических полнолуний, созданную Г.В. Носовским и А.Т. Фоменко, и с помощью популярной и несложной компьютерной программы «Гороскоп» вычислили день недели, на который приходится то или иное новолуние (табл. 6). Результаты, приведенные в табл. 6, были совершенно непредсказуемы и неожиданны для нас. Мы получили полную сходимость с нашими рассуждениями.

25 год (пятница) 3 апреля (15 нисана) — первый день Пасхи, Суббота — второй день Пасхи, по Луке.

27 год (воскресенье) 10 апреля (15 нисана) — первый день Пасхи, по Иоанну.

28 год (пятница) 30 марта (15 нисана) — мерный день Пасхи, по Луке.

Создается впечатление, что Иоанн и синоптики прекрасно знали лунный календарь, а даты смерти, Воскресения кем-то из них были смещены на один год, что и вызвало путаницу в евангелиях. Возможные причины ошибки мы выскажем в следующей главе; разумеется, они носят гипотетический характер.

Однако, прежде чем перейти к следующей главе, выскажем нашу позицию по сделанным вычислениям. Сходимость расчетов, выполненных по данным Израэли-Морозова и Носовского-Фоменко, позволяет нам с уверенностью считать, что иудейская Пасха 27 г. пришлась на воскресенье, а Пасха 28 г. — на пятницу.

Но в случае допустимых расхождений приоритет по точности, безусловно, за Носовским-Фоменко, чей математический аппарат не вызывает сомнения.

Таблица 6.

Таблица дат первых весенних астрономических полнолуний.

Глава 33

Генезис евангелий

В споре об историчности отчетов Матфея, Марка, Луки и Евангелия от Иоанна синоптикам всегда отдают предпочтение. На первый взгляд это закономерно. Синоптические евангелия черпали свои сведения из одного предания, во всяком случае, смысловая и историческая корреляция событий, описанных в них, очевидна. В завуалированной форме общественная деятельность Христа укладывается, согласно синоптикам в 1 год и несколько месяцев, в полном согласии с Исайей.

Евангелие от Иоанна другое. События в нем длятся более трех лет. И в настоящее время стало общепринятым, что Иоанн-богослов допускал значительные ошибки в хронологии и географии.

Выразителем этой позиции стал Ч. Додд, опубликовавший книгу «Историческая традиция».

Нам потребовалось много усилий, чтобы понять, что общественная деятельность Христа занимает одно и то же время и у синоптиков, и у Иоанна. Более ранее опубликование синоптических евангелий в этом случае не является аргументом в их пользу, а скорее наоборот. Они могли быть общепризнанны ранее, они могли ранее подвергнуться единому редактированию, ввергнувшему их в одну традицию. Неважно, кто это был — Маркион или кто-то еще. Важно другое.

Историческая канва повествования синоптиков была втиснута в пророчество Исайи — один год и приурочена к «юбилею», т. е. к 28 г. н. э. Текст Иоанна, ставший широко доступным только во времена Траяна, т. е. после 110 г. н. э., такой правке не подвергался. И в случае разночтения синоптиков и Иоанна предпочтение следует отдавать четвертому евангелию. Такова наша гипотеза.

Попробуем обосновать нашу точку зрения. Фраза Ницше: «Попытки, известные мне, исходя из евангелий вычитать историю „души“, кажутся мне доказательствами отталкивающей психологической легкомысленности» [174] Флуссер Д. Иисус, свидетельствующий о себе. Екатеринбург: Урал ЛТД, 1999, с. 28.

— представляется нам глубоко ошибочной. При ограниченности фактической информации только психологические аспекты способны дать нам поле для новых версий и идей… Поэтому, изучая особенности и мотивацию историчности, мы просто обязаны рассматривать психологические аспекты, при которых было создано то или иное произведение. После вознесения Христа власть в общине делят Петр и Иаков, брат Иисуса. Против Петра возражений нет. Он был дружен с братьями еще до встречи с Иисусом (Лк. 5:10). Он лидер, оставленный Иисусом, он был в числе Двенадцати. Но Иаков… Психологический подтекст ситуации: Иаков — выскочка. По крайней мере, часть апостолов, если не все они, должны с неодобрением, с подозрением относиться к фигуре Иакова. С другой стороны, они понимают умом, но не сердцем психологическую необходимость включения Иакова в число приближенных — так гораздо проще управлять еще очень небольшой общиной: ведь с ними брат Спасителя. Но ум еще не означает признания. Все время, пока во главе Церкви будет стоять Иаков, будет сохраняться явный или неявный антагонизм между ним и апостолами.

Иоанн через много лет напишет прямо: «Ибо и братья Его не веровали в Него» (Ин. 7:5). Очень смелое и резкое заявление. Будь у Иоанна хоть малейшая доброжелательность по отношению к братьям Иисуса, а точнее к Иакову, никогда б он не позволил себе ничего подобного. Чуть ранее мать Иисуса, по-видимому, поверившая в возможности сына, просит Его достать вино. На что Он ей отвечает не вполне корректно: «Что Мне и тебе, жено? Еще не пришел час Мой» (Ин.2:4).

Очень интересен апокриф, приведенный Д. Флуссером: «Там сообщается, что после распятия Иисуса к нему приходят его мать Мария со своими сыновьями Иаковом, Симоном и Иудой и стоят перед ним. И он, вися на кресте, сказал ей: „Возьми своих сыновей и уйди отсюда“» [175] Там же, с. 29.

.

Последующая фраза Иоанна: «При кресте Иисуса стояли матерь Его, и сестра матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери Своей: Жено! се сын твой. Потом говорит ученику: се, матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял ее к себе» (Ин. 19:25–27). Этим пассажем Иоанн убивает двух зайцев. Четко оконтуривает небольшую группу людей, прощающихся с распятым, и фиксирует преемственность. Ему, именно ему, Иоанну, а не кому-нибудь другому поручил Иисус заботу о своей матери. Синоптики, хотя и не так явно, подтверждают сказанное Иоанном (Мф. 12:46–50; Лк. 11:27–28; 8:28–30).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: