Виктор Дорофеев - Над Уралом-рекой

- Название:Над Уралом-рекой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Южно-Уральское книжное издательствово

- Год:1988

- Город:Челябинск

- ISBN:5-7688-0070-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Дорофеев - Над Уралом-рекой краткое содержание

Рассчитана на широкий круг читателей.

Над Уралом-рекой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В память Петра Великого Неплюев назвал нынешнюю улицу «Правды» Петровской, тогда она проходила через весь город. Когда же переименовали Пензенскую, это «имя» перенесли сюда, и улицы под названием Петровской не стало. Воскресенскую перенесли на южную часть Госпитальной (часть улицы 9-го Января), поскольку при госпитале была Воскресенская церковь. Бывшая же Воскресенская стала Троицкой по церкви Пензенского полка, которая находилась на ней, занимая западный торец квартала между бывшими Штабской и Пензенской. Название это просуществовало более полутора веков. По другой церкви, освященной в 1757 году во имя Петра и Павла, переименовали Казанскую улицу в Петропавловскую. И это наименование просуществовало так же долго, как и Троицкая. По Петропавловской улице переименовали и Воскресенский бастион, но у него это имя не прижилось, он так и остался до конца под своим первым названием. Изменила свое имя Инженерная. С переходом конторы строений за город оно частично потеряло опору, и улицу назвали Садовой по казенному саду. Имя Артиллерийской тоже перешло на другую улицу, так назвали южную часть Успенской, потому, видимо, что в южном конце ее жили артиллеристы (ныне Южный переулок), а первую наименовали Никольской по казачьей церкви, но надолго это название за ней не закрепилось. Был и ряд других переносов и изменений, ясно прослеживается тенденция дать всем улицам так или иначе другие имена. Первоначальные свои названия без изменения собственных пределов сохранили только Губернская и Комисская. Последняя была названа в память о том, что до образования губернии с ее учреждениями, с 1738 года всеми делами ведала Оренбургская комиссия.

Там, где шли на приступ

Осенью 1773 года Оренбург оказался вовлеченным в круговорот событий, связанных с первым этапом Крестьянской войны 1773―1775 годов, и как центр губернии, где началось и развернулось восстание, и как важный пункт, овладеть которым было одной из стратегических целей повстанцев. Это, как потом оказалось, был единственный случай, когда крепости пришлось выполнять свои прямые функции ― выдерживать осаду, но осаду не регулярной армии другого государства, а собственного народа, восставшего против гнета и насилия крепостнической власти, против помещичьего строя.

По сравнению с уже описанной застройкой вне города, изменений к этому времени не произошло, только удлинилась в сторону горы Маяк цепочка кирпичных сараев вдоль склона, да в районе начала современного проспекта Победы «на Сырту» появился «убогий дом с часовней».

Никакой войны на юго-востоке России не предвиделось, и крепость начинала тридцать первый год своего существования, пребывая в небрежении за ненадобностью. Рвы затягивались песком и глиной, валы тоже опустились, начатая при Неплюеве облицовка камнем была выполнена только частично: облицевали вал на севере и с западной стороны, и то не всюду.

Восстание захватило губернское начальство врасплох. Начавшись около Яицкого городка, оно быстро докатилось до Оренбурга. Повстанческая армия, пополняясь все новыми силами, уже через несколько дней без боя заняла Чернореченскую крепость, а от нее до Оренбурга оставалось всего 18 верст. Накануне, 28 сентября, в городе получили известие, что повстанцами взята крепость Татищева в 64 верстах от Оренбурга. Только в этот день решено было принять ряд мер по обороне города, в том числе привести в порядок крепостную артиллерию. Правда, дня за два до того губернатор рекомендовал обер-коменданту «совсем опущенную доселе Оренбургскую крепость стараться через инженерную команду гарнизонными служителями привесть в надлежащее оборонительное состояние» [23] Здесь и далее в главе цит. «Летопись Рычкова» .в приложениях А. С. Пушкина к «Истории Пугачева». Т. 9. АН СССР, 1950, с. 206―345.

, ― пишет П. И. Рычков и замечает также, что если бы Пугачев, «не мешкав в Татищевой и Чернореченской крепостях, прямо на Оренбург устремился, то б ему ворваться в город никакой трудности не было; ибо городские валы и рвы в таком состоянии были, что во многих местах без всякого затруднения на лошадях верхом выезжать было можно».

Конечно, как человек штатский, он мог и недооценивать силу артиллерийской обороны крепости, но свидетельство это показывает всю растерянность и нерасторопность начальства, которое было представлено губернатором Рейнсдорпом и обер-комендантом Валленштерном. Показательно еще одно замечание П. И. Рычкова: в связи с тем, что с 28 сентября по валу расставлены были солдаты гарнизона и другие «служилые люди», а также штатские, имеющие оружие, он пишет, что городские ворота стали не только запирать, «но и навозом заваливать, для чего у каждых ворот нарочно навоз был заготовлен; но сие заваливание чрез несколько времени отменено: ибо признано ненужным и затруднительным».

По валу всего расположено было около трех тысяч человек. Артиллерию ставили не только на бастионах, но и во рву; кроме того, поставили батарею «в яру против губернаторского дома», то есть, приблизительно там, где сейчас вокзал детской железной дороги; всего поставлено было семьдесят орудий разных калибров.

Однако Е. И. Пугачев не повел свою армию прямо на Оренбург, а повернул от Чернореченской крепости на север и занял Сеитову, или Каргалинскую слободу, современную Татарскую Каргалу. Моста через Сакмару под Каргалинской слободой в то время не ставили, но были мосты через эту реку у Бердской крепости, где шла дорога в Самару и на губернаторскую дачу в 12 верстах от Оренбурга, и под Маячной горой по дороге на Черноречье. Оба моста по приказу губернатора были убраны при приближении повстанцев.

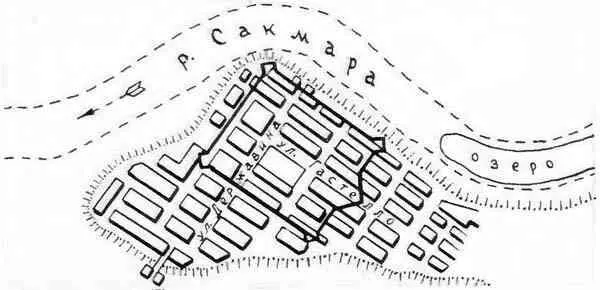

Не задерживаясь долго в Каргале, Пугачев с небольшим отрядом 1 октября прибыл в Сакмарский казачий городок, нынешний Сакмарск, где его встречали с колокольным звоном, хотя атаман Данила Донской с частью казаков уехал в Оренбург. Сакмарский городок, в котором была станица Яицкого казачьего войска, первоначально построенный на горе, которая теперь называется «могилки», в описываемое время, возможно, вышел за эти пределы. Место городка «с дух сторон» было неприступным, а в других местах оградой служил деревянный оплот или заплот-ограждение, в котором бревна, плахи или доски располагаются горизонтально, входя обычно в пазы врытых в землю столбов. Городок имел и свою артиллерию. Мимо него тогда проходила «большая Московская дорога», а через Сакмару имелся мост, которым повстанцы и воспользовались для переправы на левый берег, ибо вопреки приказу этот мост не был уничтожен.

Рис. 8. План 2-й Бердской крепости на схеме современных Берд.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: