Виктор Дорофеев - Над Уралом-рекой

- Название:Над Уралом-рекой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Южно-Уральское книжное издательствово

- Год:1988

- Город:Челябинск

- ISBN:5-7688-0070-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Дорофеев - Над Уралом-рекой краткое содержание

Рассчитана на широкий круг читателей.

Над Уралом-рекой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Почти точно напротив Чернореченских на другой стороне крепости находились перенесенные в процессе реконструкции Орские ворота ― единственные не менявшие своего названия, но зато сменившие место. Их вписали на середину куртины, как и полагалось по правилам. Поскольку определяющим был именно центр куртины, ворота оказались не по оси тогдашней Самарской улицы, а рядом с красной линией ее южной стороны, там, где сейчас проходная зенитно-ракетного училища. По воротам и улица потом изменила свое название на Орскую. Хотя перенос был запроектирован с самого начала, работы начались не сразу. В 1797 году использовались еще старые ворота, на новом же месте в это время профиль вала еще не был прорезан, а лишь проведены работы по оборудованию подъезда к нему. Скорее всего, они были закончены в первые годы XIX века.

Чертежей первых десятилетий XIX в. с указанием, что они относятся к новым Орским воротам, пока не обнаружено. Но среди нескольких профилей по Оренбургской крепости, датируемых 1820 годом [29] ЦГВИА, ф. 349, оп. 27, д. 2601

, есть продольный разрез ворот, который по ряду признаков может быть соотнесен только с ними. Обращает на себя внимание мощный парапет, до верха которого было более 9 метров; высота проема ворот ― около 5 метров. Таким образом, в них свободно мог проходить воз с сеном. Как раз в этой части города, и в частности на Артиллерийской площади, им и торговали. Данное обстоятельство говорит в пользу соотнесения приводимого профиля с Орскими воротами. Другая существенная их особенность ― очень малое отверстие для пропуска воды под дамбой, устроенной вместо моста. Высота сводчатого водостока всего около 80 сантиметров, такова же и ширина его. Столь малая пропускная способность водостока исключает возможность соотнесения чертежа с Чернореченскими воротами, расположенными значительно ниже Орских (по отметкам того времени разница в высоте местного горизонта рядом с воротами составляла 18―19 метров, сейчас разница в высоте этих мест лишь немного более 12 метров), а тем более Уральскими, находившимися еще ниже и имевшими к тому же водоотвод под проезжей частью. Сакмарские ворота, расположенные хотя и ниже, но не настолько, чтобы полностью исключить возможность устройства около них такого маленького водостока, также отпадают по ряду соображений. Орские ворота находились в самом высоком месте крепости, поэтому столь маленький водосток был там вполне приемлем. Таковы основные доводы в пользу соотнесения указанного профиля с Орскими воротами. Надо сказать, что в дальнейшем эти ворота, как и остальные, перестраивались. К 1850-м годам их размеры несколько уменьшились. Проем по высоте и ширине стал около 4 метров, а высота до верха парапета ― немного больше 7,5 метра.

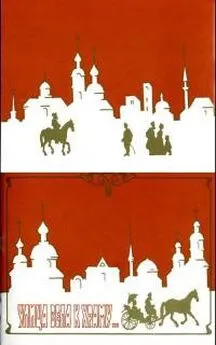

Наконец, главные ворота крепости ― Сакмарские, которые Т. Г. Шевченко назвал неуклюжими, такими громоздкими они казались после перестройки. Размеры их весьма внушительны, хотя по высоте они и уступают Орским. Общая высота их 7,7 метра, высота проема около 4 метров.

Мост в начале века был еще деревянным, затем, как и у остальных ворот, его заменили земляной дамбой (это, по-видимому, связано с идеей устройства таким путем бассейнов, указанных на плане 1828 г.). В 1841 году, по свидетельству очевидца, у Сакмарских ворот снова был мост, на этот раз каменный. На рисунке реконструирован вид ворот в начале XIX века. Основной базой для рисунка явились чертежи профиля и плана ворот 1801 года (фасада нет). Говоря о воротах крепости в целом, нужно заметить, что независимо от их общего вида они должны были нести изображение двуглавого орла. Если не все, то Сакмарские и Уральские во всяком случае.

Нужно сказать еще об одних воротах, к крепости как таковой никакого отношения не имевших, но которые, тем не менее, часто путают с крепостными. Это декоративные Елизаветинские, построенные в 1755 году в связи с усмирением башкирского восстания, макет их есть в Краеведческом музее. Считается, что они сначала стояли на Яицких воротах, или рядом с ними, потом на Сакмарских, и окончательное место обрели на набережной, обрамляя спуск к реке, который теперь называется старым. Части их сохранились, и ворота можно восстановить. Вероятнее, однако, что в 1755 году изготовили не целые ворота, а три основных компонента их ― две фигуры с пальмовыми ветвями и центральный камень с гербом и прочим, а уже на набережной собрали их целиком. В народе их называли Водяными ― то ли потому, что они вели к реке, то ли по прошлой общности с Яицкими, которые в народе искони назывались так.

После трех пожаров

Во время осады город лишился почти всех построек вне крепости, а новые появились не сразу, так как в первую очередь стали заниматься крепостью. Внутри города поставили Верхние казармы к северу от Введенского собора, здание в перестроенном виде существует и теперь. В 1778 году наметили место «к постройке вновь инженерного двора», на этот раз опять в городе. Место занимало более половины квартала около Сакмарских ворот между Губернской улицей и Комисской, с тех пор около полутора веков оно оставалось за ведомством военных инженеров. Не позднее 1776 года помещиком Тимашевым напротив Благовещенской церкви на большой улице был сооружен дом с мезонином. Дом этот сохранился (Советская, 32). Восстанавливали постройки, разобранные во время осады на дрова. В общем же ничего значительного не появлялось.

В декабре 1781 года по именному указу императрицы Екатерины II было учреждено Уфимское наместничество, состоявшее из двух областей ― Уфимской и Оренбургской, и в апреле все губернские учреждения переехали в Уфу. Поскольку Оренбург в эти годы был почти исключительно военно-чиновничьим городом, это изменение не могло способствовать его росту, наоборот, часть казенных зданий или не использовалась, или пребывала в небрежении. До ликвидации губернии построили только загородный губернаторский дом, вероятно, в 1778―1780 годах. Он находился к северо-западу от Сакмарских ворот на расстоянии около 580 сажен от них. Высшей властью в Оренбурге облекался обер-комендант, ему же надлежало «ведать пограничные дела». На таком положении Оренбург оставался до 1792 года, когда была восстановлена губерния, но военным центром он оставался всегда.

В этот период Оренбург постигло большое бедствие. Весной 1786 года произошли три огромных пожара, которые уничтожили большинство построек в крепости; казенных домов, например, осталось всего 45. Меньше других пострадала юго-западная часть города. Огонь был настолько силен, что на кирпичном Гостином дворе сгорела крыша, хотя она была крыта железом, сильно выгорела самая высокая в городе Петропавловская церковь.

В связи с необходимостью восстановления города возник ряд проблем. В рескриптах императрицы, которая оказывала финансовую поддержку пострадавшему Оренбургу, предписывалось восстановление его по плану и с «наблюдением всех предосторожностей, от пожара быть могущих». Среди прочих мер, нужно было уменьшить количество дворов, в городе же еще в 1750-е годы дома во многих местах стояли очень, близко, плотность должна была еще увеличиться, после уничтожения Георгиевской слободы, так как населению ее надлежало переселиться в крепость. Это явилось, вероятно, главной причиной того, что при разработке плана восстановления города генерал-губернатор (так называлась должность наместника) барон О. А. Игельстром обратил внимание на нарушение городового положения, согласно которому в городе имели право жить только определенные сословия, в число коих не входили казаки, отставные солдаты и своекоштные. Для того чтобы убрать их из города, была спланирована новая слобода с восточной стороны, она сразу стала называться Форштадтом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: