Виктор Дорофеев - Над Уралом-рекой

- Название:Над Уралом-рекой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Южно-Уральское книжное издательствово

- Год:1988

- Город:Челябинск

- ISBN:5-7688-0070-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Дорофеев - Над Уралом-рекой краткое содержание

Рассчитана на широкий круг читателей.

Над Уралом-рекой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

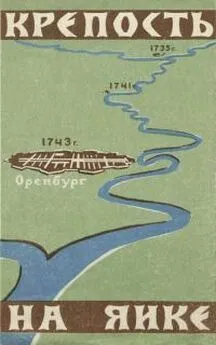

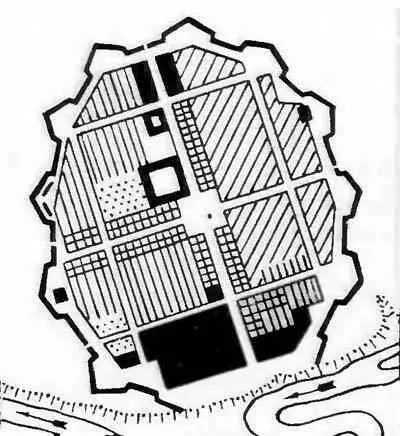

Благодаря своему ведущему значению, Оренбург строился по плану, разработанному на месте, в основу которого легли те же принципы, но примененные более гибко. Так, административный центр расположили не на главной площади, а у реки, в начале главной улицы, что совпадало со старинным размещением центра русских городов; нет полной симметрии в размещении торговой части. Это, по словам историка архитектуры Н. Л. Крашенинниковой, «придавало Оренбургу свой, ему одному присущий художественный образ» [12] Крашенинникова Н. Л. Архитектурное наследство, № 21. М., 1973, с. 18

.

Особенность, однако, не только в этом. Анализ показывает, что принцип прямоугольной сетки тоже применен творчески, так что планировка органично сочетается с функцией крепости. Город ведь могли спланировать, просто пересекая улицы под прямым углом. Это полностью соответствовало бы регулярности, и многие города так и спланированы; но к Оренбургу подошли иначе, как это видно из схематического плана (рис.2), отражающего застройку первых десятилетий, если не считать перенос Гостиного двора. План построен на двух взаимно перпендикулярных осях (современные улицы Советская и Ленинская) с центральной площадью на их пересечении. На осях построен прямоугольник улиц, почти опирающийся на овал крепости. Улицы прямоугольника имели рокадное значение, в случае осады они позволяли бы перебрасывать силы, не перегружая центр и пространство около вала. Первые их названия были Воскресенская, Казанская, Артиллерийская, Проезжая; сейчас это соответственно ул. Кобозева, Краснознаменная, 8-го Марта, М. Горького. Главные планировочные оси делили город на четыре сектора, каждый из которых можно было легко изолировать в случае необходимости. Свое дальнейшее развитие и завершенность получила здесь планировочная структура города у Красной горы. Число сквозных улиц сокращено до минимума. Улицы перекрываются кварталами уже не через одну, а сразу по две и даже три. Таким образом, при надлежащей застройке, а она рекомендовалась в то время «сплошной фасадой», в любой части города достаточно было бы 5―6 заслонов, чтобы локализовать прорыв через вал. Локализации прорыва через ворота способствовало бы продольное по отношению к ним расположение кварталов. Главной причиной такого своеобразного решения планировки (аналога ей не найдено, исключая частный случай планировочной схемы у ворот) явилась, возможно, особенность потенциального противника кочевников. Основной силой их была конница, а действие ее ослабляется, если приходится поворачивать.

Весь комплекс особенностей дает право говорить об уникальности планировки города-крепости на Яике. В большей своей части она дошла до нас и является сама по себе памятником истории и культуры.

С градостроительной точки зрения интересен выбор направления улиц: ведь они могли быть спланированы и по-другому. Дело в том, что периферийные кварталы не могут быть по-настоящему симметричны, так как осевая улица расходится с осью овала крепости на 17―18 градусов, в то время как в XVIII веке общепринятым было симметрично-осевое построение планировочных систем. Поэтому можно было ожидать совпадения осей тем более, что рельеф не препятствует прокладке улиц в любом направлении. Но из-за отсутствия документов это можно только предполагать.

Когда утверждался проект, выбор направления улиц не играл роли в отношении симметрии, ведь крепость была круглой. Вероятно, главную улицу начали именно в этом месте потому, что здесь удобный выход на обрыв реки: западнее холм, а восточнее спуск более пологий. Направление же на северо-северо-запад определилось выходом ее между двумя средними по отношению к этой точке бастионами ― таким образом улица оказывалась осью симметрии. Крепость, однако, построили овальной, причем овал даже не совсем правильный. Но направления улиц менять не стали, возможно даже, что изменение формы крепости произошло на месте, когда разбивка улиц была уже произведена. Как бы то ни было, но план решен удачно: за более чем 200-летний период принципиальных изменений в планировку внесено не было, что довольно редко. Кстати, благодаря такому решению, в городе не было окна, из выходящих на улицу, в которое никогда не попадал бы солнечный луч.

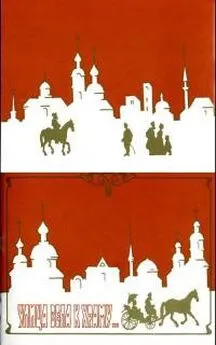

Регулярность отражалась не только в планировке города, но и в принципах его заселения, которое проводилось строго по плану. Кварталы или корпуса, как их тогда называли, расположенные вдоль главных осевых улиц ― Губернской и Штабской (нынешние Советская и Ленинская), планировались под застройку казенными домами, а также домами чиновников, офицеров, казачьей старшины. В экспликациях к планам первых лет записано: «места, предназначенные под строение штаб- и обер-офицеров, також и других чинов, кои пред прочими лучше построить могут».

Основную часть населения города составляли военные ― солдаты и казаки. В гарнизон поставили Пензенский полк, по нему и первое название современной Пушкинской улицы было Пензенская. Решили перевести сюда самарских и алексеевских казаков и дворян (Алексеевск в 24 верстах от Самары). Самара уже не нуждалась в них, прикрываемая новой линией крепостей по Яику. Планировались места и для уфимских дворян и казаков.

Строительство началось весной и велось все лето, так как к нему «самое наиприлежнейшее старание прилагалось», поэтому еще до морозов солдаты были помещены в теплые казармы. Для офицеров и чиновников Оренбургской комиссии также построили дома, часть из них носила временный характер, но П. И. Рычков пишет, что «каждый по состоянию своему без всякой нужды и утеснения пребывать мог». Неплюев в строящийся город приехал в начале августа, потому что еще в январе, отдав все необходимые распоряжения, отправился из Самары в Уфу и дальше осматривать и устраивать укрепленную линию и новый край. Как опытный руководитель, он не отделял себя от остальных и жил как все. Об этом он сам пишет так: «а как во всяком случае лучший пример к снесению труда может подать командующий, то я сам в том месте жил в палатках до ноября месяца, имея только для дочери моей кибитку, а для себя обыкновенную землянку, каковыя и у последняго жителя были, и не прежде в построенный командирский дом вошел, как все жители в их домы, а гарнизон ― в казармы».

К середине октября следующего, 1744 года, то есть к концу второго строительного сезона, застроенной оказалась значительная часть площади города, хотя обстоятельства не очень благоприятствовали этому: тяжелые условия вызывали болезни, не в срок и не в требуемом количестве прибывали наряженные к строительству люди.

Рис. 5. Схема первого расселения «по чину».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: