Виктор Дорофеев - Над Уралом-рекой

- Название:Над Уралом-рекой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Южно-Уральское книжное издательствово

- Год:1988

- Город:Челябинск

- ISBN:5-7688-0070-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Дорофеев - Над Уралом-рекой краткое содержание

Рассчитана на широкий круг читателей.

Над Уралом-рекой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

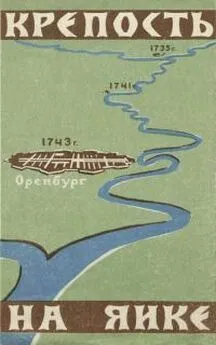

Как и планировалось, к востоку от Губернской улицы, но без выхода на нее, селились казаки; исключение составляют южные кварталы, где строились артиллеристы. Это видно на схеме расселения (рис. 5), где план обобщен, и, кроме осевых улиц, дан только четырехугольник упоминавшихся улиц рокадного значения. На схеме, составленной по состоянию на 1750 год [13] ЦГВИЛ, ф. 349. он. 27, д. 2442, л.-1, 2.

, косой штриховкой показаны места расселения казаков, вертикальной ― солдат, которые тоже строили свои дома, клеточкой ― офицеров, чиновников и частично купцов, сплошным цветом ― казенные строения, среди которых были как конторы, канцелярии, так и жилые дома губернатора и высших офицеров. Точками обозначены места расселения прочих, к которым отнесены так называемые «своекоштные», то есть не получавшие жалованья, а жившие на свой «кошт», и ссыльные, причем необходимо заметить, что среди них политических тогда не было. Отдельные вкрапления прочих встречались среди солдатских, но не среди казачьих домов, где поселилось только несколько священнослужителей; эта часть города так и называлась ― «казачья слобода» [14] ЦГАДА, ф. 248. кн. 150, л. 129.

. Последнее часто вводило и вводит в заблуждение авторов разных справочников, которые, считая, что имеется в виду слобода за городом, пишут, что якобы одновременно с городом с самого начала за валом строилась казачья слобода.

Всем строительством ведала контора строений, которая в первые годы помещалась в начале переулка, носящего теперь имя Каширина, на восточном его углу. По ней переулок вместе с его геометрическим продолжением назывался Инженерной улицей. Первым архитектором при ней был Лейтгольд в 1743 и 1744 годах, с 1746 года здесь работал Иоган Вернер Мюллер [15] Крашенинникова Н. Л. Архитектурное наследство, №24, М., 1976, с. 73.

. Контора отводила места согласно плану, который, как уже было видно, отражал социальное неравенство того времени. Лучшие места отдавались более привилегированной публике, богатым людям. Кварталы вдоль осевых улиц были шириной в 30 саженей, в то время как другие имели в поперечнике 26 и 24. Таким образом, лучшие участки имели в глубину 15 и более саженей, а обычные только 13 или 12. Наиболее распространенными были дворовые места длиной по улице в 8 саженей. Казакам отводили иногда до 10, а солдатам наоборот иногда меньше, до 6. Ссыльные, те, кому было разрешено поселение, получали еще меньше, часто только по 4 сажени. Офицерские же участки вдвое больше стандартных, а у казачьей старшины еще больше. Если обычный участок по площади составлял 4―5 сотых га, то у атамана Могутова, например, их 23, а у губернского секретаря П. И. Рычкова ― даже больше 31 сотой.

Уже в 1744 году в самом центре города на площади, там, где сейчас музей, стоял «кабак симбирского купца Ивана Твердышева» и на другой стороне улицы дом, принадлежавший ему же. Имел купец этот более десятка металлургических заводов на Урале. С его легкой руки почти целый век это место оставалось связанным с питейным делом. Так по чину, званию и деньгам происходило первоначальное заселение Оренбурга.

Застройка началась со стороны набережной и близ ворот, кроме Самарских на севере, где сразу поставили только караульню и казармы. Такое распределение первых построек связано, вероятно, с желанием иметь на всякий случай людей поближе к наиболее уязвимым местам крепости. В казачьей слободе выделяются две группы кварталов: первая ― по обе стороны Штабской улицы от Орских ворот и немного к северу от нее, вторая на севере, здесь уже ближе к другим, Самарским воротам.

Если казачья слобода росла сначала на север от малой оси, то армейский городок, в первое время преимущественно казармы временного типа, распространялся к югу от нее, но уже в западной половине города; в северном секторе построили только две казармы около Самарских ворот. Основная часть армейских построек располагалась между Сакмарскими и Яицкими воротами.

Еще одна группа кварталов идет по Губернской улице от набережной Яика. Здесь воздвигались губернские учреждения и дома «инженерных, медицинских и прочих по губернии состоящих служителей». К востоку в самой южной части появились «духовные чины», а чуть севернее их два квартала заполнили собственными домами артиллеристы; относительно современного города это между Южным переулком и самым началом ул. 8-го Марта.

В этот период сооружается ряд специальных зданий. Близ Торгового бастиона появляются госпиталь «из дикаго камня о шести покоях» и аптека «о восьми покоях и в ней материальной погреб», тоже из дикого камня. В Бердском бастионе сооружают «острог для содержания ссыльных, а в нем 10 казарм», а неподалеку от него, вдоль куртины на юг, ― конюшня на 300 лошадей. В Провиантском бастионе появляются «провиантские магазейны», то есть продовольственные склады, а около Преображенского полубастиона «материальной магазейн». Отдельно от всех построек, на месте современного сквера Осипенко, стоит первый Гостиный двор, сооруженный из плетня, обмазанного глиной. Но первой из всех специальных построек была законченная еще осенью 1743 года Успенская церковь. Она была деревянной, и поставили ее на высоком месте ― в начале квартала между нынешними Дмитриевским и Южным переулками, последний вместе со своим геометрическим продолжением сначала назывался по ней Успенской улицей. В 1744 же году появляется уже вторая ― «из дикаго камня при Пензенском полку церковь», возведенная на Штабской улице в районе современного Дома художника. Вообще все постройки этих лет были преимущественно деревянными.

В 1745 году заполнение пустых мест идет менее интенсивно: основной контингент был так или иначе размещен, а пополнение работными людьми шло с задержками; снова свирепствовала цинга. Направление застройки сохраняется, главным образом, заполняют начатые кварталы. Ничего принципиально нового не вносят и следующие годы: планомерно застраиваются восточная и юго-западная части, а северо-западная вплоть до 1750 года почти пустует. Больше становится церквей: в 1746 году в казачьей слободе появляется Никольская близ одноименного бастиона, а при госпитале ― Воскресенская, обе из дикого камня. Строились они весьма экономно, особенно последняя: через 12 лет она настолько обветшала, что священник жаловался: «Земля сыплется и от ветру церковь трясется, из четырех колоколов два расшиблены». Эта церковь, как и предыдущие, была фахверковой, и каркас оказался, по-видимому, слишком слабым. В этом же году рядом с Успенской закладывается первая церковь, которую строят фундаментально, ― Преображенский собор. Это уже пятая за четыре года.

Обратим внимание на построенную в 1745 году на центральной площади каменную гауптвахту ― здание «о четырех покоях» с деревянным куполом, на котором позже установили часы с боем и циферблатами на две стороны. Сколько это первое здание простояло, не вполне ясно. Сравнение планов города показывает, что оно и перестраивалось и меняло место в пределах небольшого квартала, занимаемого сейчас школой № 30. В этом же году около Никольского бастиона появился артиллерийский деловой двор, на набережной ― дома губернатора и генерал-майора, оба из камня. На главной улице, к северу от Проезжей, по левой стороне, немного не доходя до современного магазина «Океан», строится из дикого камня дом «о 5-ти покоях для приезжих знатных людей», фактически это первая гостиница Оренбурга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: