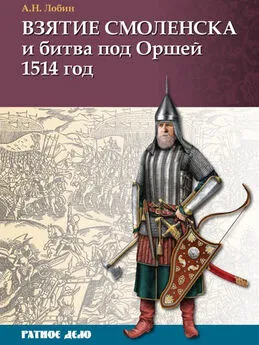

Алексей Лобин - Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г.

- Название:Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фонд «Русские Витязи»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9906036-7-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Лобин - Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г. краткое содержание

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант 15-21-01003 а(м)

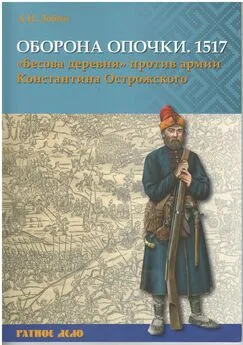

На обложке: Сходный воевода поместной рати Государя всеа Руси великого князя Ивана III Васильевича (1462–1505). Рисунок Ю. Юрова

Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По свидетельству Станислава Сарницкого, на полк Булгакова ударил сам гетман Януш Сверчовский с 2000 кавалерии из центра [178] Opis bitwi pod Orsza według Stanisława Sarnickiego. P. 142.

.

Как известно, Януш Сверчовский командовал общими силами поляков, а Войцех Самполинский — только придворной хоругвью («придворным почтом», «придворной когортой»), в которой насчитывалось в самом лучшем случае 500 «коней». Следовательно, если контратака людей Самполинского и имела место, то, скорее всего, представляла собой удар небольшими силами во фланг правой руки, который мог только отбросить противника на исходные позиции, но не разбить их. Заставить окончательно отступить московского воеводу, по нашему мнению, могла лишь атака крупными силами Сверчовского.

У С. Герберштейна, хотя и присутствует сбивчивое изложение событий, но моменты критического для польско-литовского войска положения показаны: «(литовцы), нисколько не оробев, стали твердо и отбили их. Но вскоре к московитам были посланы подкрепления, которые в свою очередь обратили литовцев в бегство. Таким образом, несколько раз то та, то другая сторона, получая подкрепления, поражала другую» [179] Герберштейн С. Записки о Московии. Прим. C. 70.

.

Полк Правой руки бился с противником при полном бездействии остальных частей. В Архангелогородском летописце эта фаза боя отмечена следующим образом: «И бившеся много и разступившись розно».

Вторая фаза боя началась с атаки Большого полка и Левой руки: «По сигналу были сыграны приказы (а было у московитов 500 труб), и остальные легионы (московитов) с поднятыми знаменами устремились на королевских» [180] Anno domini millesimo quingentesimo quartodecimo. P. 5.

. В Архангелогородском же летописце, напротив, рассказывается о натиске литовцев: «И вдругие литва пришла на Ивана Андреевичя, и начать Иван Андреевичь своим полком битися с литвою, а князь Михайло Ивану Андреивичю не поможе. И бившееся много и разъступившеся, а силы паде на обоих ступех стран много». Князь М. И. Булгаков-Голица после неудавшейся атаки приводил расстроенные дворянские сотни в порядок и оказать поддержку И. А. Челядину, даже при желании (а желания у него явно не было), не мог.

Передовой полк атаковал расположения наемной пехоты в центре. Стойкие наемники-драбы, в свою очередь, смогли отразить атаки нестройных дворянских сотен Передового полка, обрушив на него силу огня всего центра. Пробить первую линию бомбард, сплошную стену щитов-павез, ощетинившуюся пикинерскими пиками («списами») и алебардами, русским было не под силу. Действия Передового полка князя Темки-Ростовского можно увидеть на картине «Битва под Оршей». Сам командир показан сидящем на сивом коне в расшитой спереди белой шапке с меховой опушкой, в красном кафтане с горностаями.

Наступление левого крыла на позиции посполитого рушения развивалось поначалу удачно, но, увлекшись атакой, русские открыли свой тыл перед артиллерийской засадой в ельнике. В официальной летописи говорится: «С Королевыми же воеводами многие желныры с пищалми, а место пришло тесно, и биша из лесов великого князя людей». Залп фельдшлангов и ручниц в узком дефиле («а место пришло тесно») пришелся по линиям полка Левой руки и Передового полка, очевидно, с фланга «и убиша ис пушки в Передовом полку воеводу князя Ивана Ивановича Темку Ростовского» [181] Летопись по Воскресенскому списку // ПСРЛ. СПб., 1859. Т. 8. С. 258; Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 22.

. В панике отряды обратились в бегство: «Сдавливаемые спереди королевскими, а сзади своими отрядами (до которых не дошли королевские) и повергаемые ранами от орудий пехоты, (московиты) стали с боков выходить из сражения» [182] Герберштейн С. Записки о Московии. Прим. С. 70.

. Из описания Бельского следует, что центр русских показал тыл только тогда, когда побежали крылья [183] Bielski M. Kronika Polska. P. 975.

. У С. Герберштейна наоборот: «Завидев это бегство, отступили и оба русских крыла». Архангелогородский летописец отмечает, что после разгрома корпуса А. И. Челядина литовцы добили правое крыло Булгакова [184] Архангелогородский летописец. С. 101–102.

. В погоню за отступающими русскими Острожский отправил резерв — 800 поляков [185] Korzon Т. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. T. 1. Lwów; Warszawa; Kraków, 1923. P. 259.

.

Основные потери русская армия понесла не в ходе сражения, а при беспорядочном отступлении — «в этом бегстве произошло избиение московитов». С. Гурский рисует поистине апокалипсическую картину с подробным описанием кровавых сцен и гор трупов: «На поле были видны претерпевшие убийство тела, с вытекшей на землю кровью, лежащие без голов, рук или ног, а у иных голова была разбита молотом или рассечена надвое, у кого обнажен позвоночник, у кого выпали кишки, у кого отсечено от тела плечо с рукой, у кого разбиты мечом лицо или рот, кто разрублен от головы до пупа, в ком торчало копье, кто стонал, кто испускал дух, кто раздавлен конями, кто завален огромными тушами лошадей. Очень печально и ужасное для самого Господа зрелище. Даже в болотистом русле Кропивны и на ее обрывистых берегах, в 4 милях от места битвы лежало большое количество московитов вместе с лошадьми, так что течение было запружено наваленной кучей трупов, и наши, сжигаемые жаждой, зачерпывали шлемами и пили кровавую воду» [186] Anno domini millesimo quingentesimo quartodecimo. P. 5.

. Факт гибели части московского войска на крутых берегах Кропивны подтверждается известием Псковской летописи: «иные побегоша к Смоленску, а иные в реки непроходимые забегоша» [187] Псковские летописи. Вып 2. M., 1955. C. 260.

.

Преследование продолжалось на протяжении 4–8 миль от места битвы. К вечеру вернулась кавалерия, отправленная в погоню, приведя с собой пленников.

На второй день после поражения государь покинул город; в самом Смоленске царили пораженческие настроения. «И то уведа владыка Смоленский (епископ Варсонофий. — А. Л.), что князя великаго урон, и он нача со князьями смоленскими и с паны мыслити измену великому князю» [188] Архангелогородский летописец. C. 101.

. Летописи приводят рассказ, что владыка послал к королю своего племянника Ваську Ходыкина с письмом: «аще ныне подвигнешися сам ко граду Смоленьску, или воеводы свои со многими людми пошлеши, можеши ныне град без труда взяти» [189] Софийская 2-я летопись. С. 256.

. Измена была вскрыта наместником Смоленским боярином кн. В. В. Шуйским. Заговорщики были арестованы, а город стал готовиться к обороне.

Но после победы польско-литовская армия осталась на поле. Острожский не двинулся с места до тех пор, пока, наконец, не получил подкрепления от короля — до 4000 воинов, а «для укрепления тела дал с собой хлеб, и приказал победоносному войску использовать удачу и в завершение успеха как можно скорее захватить обратно Смоленск» [190] Anno domini millesimo quingentesimo quartodecimo. P. 6.

. Архангелогородский летописец — один из немногих источников, который засвидетельствовал численность армии Острожского: «во шти тысечах с литвою приде о Смоленеск». На поле боя остались поляки и наемники, а также часть «посполитого рушения». В конце сентября к Смоленску выдвинулись до 2000 ополчения и 4000 не участвовавших в битве «почтов» радных панов, которых прислал король из Борисова.

Интервал:

Закладка:

![Алексей Лобин - Артиллерия Ивана Грозного [litres]](/books/1073900/aleksej-lobin-artilleriya-ivana-groznogo-litres.webp)