Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Название:История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-699-00312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. краткое содержание

Эта книга рассказывает о дешифровке забытых письменностей — от Древнего Египта и Шумера до письма этрусков и письменности острова Пасхи. На ее страницах оживают героические усилия гениальных исследователей, заставивших заговорить, казалось, навеки умолкнувшие древние письменные памятники, — начиная с Жана-Франсуа Шампольона и заканчивая Майклом Вентрисом. И каждый шаг дешифровки древних письмен сопровождают уникальные иллюстрации.

Составление Кирилла Королева

Перевод с немецкого Г.М. Бауэра,

И.М. Дунаевской (фрагменты из книги И. Фридриха «Египет и Ближний Восток»).

История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В то время он работал в Британском музее в одной комнате с Роулинсоном, над канцелярией секретаря Королевского Азиатского общества. Принесли табличку, Смит нетерпеливо хватает очищенный фрагмент, исследует его и находит на нем нужный текст! Ликующий возглас вырывается из груди ученого: «Я первый, кто читает это после того, как оно было забыто на две тысячи лет!» Все оборачиваются, бросаются к нему. Роулинсон и сотрудники готовы принести свои поздравления, они хотят посмотреть, что же, наконец, привело в такое состояние всегда рассудительного и спокойного Смита. Но Смит кладет табличку, в радостном возбуждении ожесточенно мерит комнату огромными шагами и вдруг начинает… раздеваться, «к немалому удивлению присутствующих», как не преминул заметить один из английских хроникеров.

Так же ожесточенно шагал он и по Сирии во время последней своей экспедиции. Под палящим солнцем, невзирая на предостережения французского консула, не обращая внимания на все добрые советы — вперед, только вперед. Приходилось питаться лишь местной пищей, которой он не выносил, и которая не подкрепляла его.

«Чувствую себя нехорошо. Был бы здесь врач, может быть, я и выздоровел бы. Не пришел. Очень сомнительный случай; если смерть, прощайте…

Вся моя работа посвящена науке… Друзья, надеюсь, позаботятся о моей семье… Твердо выполнял свой долг… Конца не страшусь, но хотелось бы жить, ради семьи… Быть может, все еще обойдется».

Это было все, что он смог записать в своем дневнике 12 августа 1876 года.

Смертельно больным и совершенно истощенным Джордж Смит был доставлен в дом британского консула в Халебе, где и скончался 19 августа 1876 года.

Со смертью Джорджа Смита окончилась героическая песнь ранней ассириологии. Он же стоит и в конце истории дешифровки вавилоно-ассирийской клинописи.

Вероятно, следовало бы поведать о перипетиях, связанных с объяснением других языков, открытых благодаря клинописи, — хурритского, урартского, древнеэламского. Однако все это выходит за рамки нашей книги, да и исследования во всех указанных областях еще идут полным ходом.

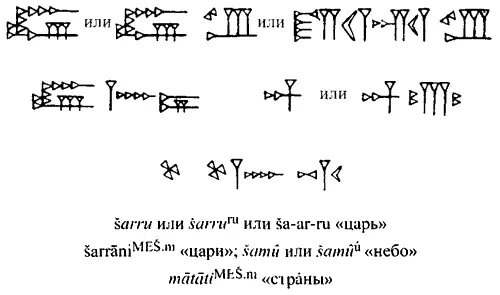

Рис. 97. Образцы смешанного написания (корень слова написан идеографически, окончание — фонетически).

Нам осталось только дать завершающий обзор и краткое описание характера и своеобразных черт аккадской клинописи.

Последующие раскопки подтвердили высказанные Хинксом и Оппертом предположения относительно ее происхождения. Было доказано, что она отнюдь не является аккадским, а тем более вавилонским или ассирийским изобретением. Ее создателем был еще более древний народ — шумеры, происхождение которых доныне неизвестно; от них клинопись перешла к аккадцам. Шумерский язык, эту «церковную латынь древнего Востока» (И. Фридрих), едва ли понимали уже и сами вавилонские жрецы, почему и были изготовлены списки слов, грамматики и вавилонские переводы крупных шумерских текстов. При их помощи и мы смогли проникнуть в тайны этого древнейшего языка, а посредством древнейших форм аккадской клинописи открыть и еще более древние шумерские формы. Здесь исследователям удалось вскрыть и весь путь развития клинописного письма — путь «от рисунка к букве», который нельзя представить, имея лишь более поздние формы клинописных знаков. Невозможно его понять и без знания писчего материала.

Двуречье — наносная земля, здесь природа в избытке давала материал для письма, его нужно было только подобрать и придать ему соответствующую форму. Мягкая глина! На ней деревянной палочкой или заостренной тростниковой трубкой выдавливались письменные знаки. Затем глиняные таблички обжигались в печи, где они так затвердевали, что могли сохраняться в течение тысячелетий.

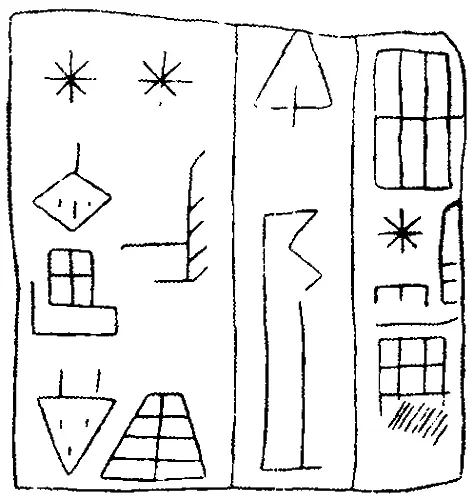

Рис. 98. Оттиск печати царя Нарам-Сина на кирпиче, найденном в Ниппуре (2270–2233 гг. до н. э.).

Рис. 99. Древнейшие идеографические формы клинописных знаков.

В наиболее древнюю эпоху, когда «писали» мало и это немногое высекалось преимущественно на камне, появились лишь простые линии-штрихи. В форме таких «штриховых надписей» и дошли до нас древнейшие поддающиеся датировке шумерские «тексты». В виде примера мы приводим здесь, на рис. 46, оттиск печати на кирпиче.

Не вызывает сомнения, что при такой «манере» письма гораздо легче удавались прямые линии, нежели округлые контуры. Материал (пока еще камень) не замедлил, как можно уже заметить по этим древнейшим формам знаков, воспользоваться своим первым упрощающим и стилизующим влиянием, которое затем и привело к отказу от округлых линий и переходу к прямым. И все же рисуночный характер подобных знаков несомненен.

Эти столь простые рисуночные знаки шумеры очень рано начали соединять в различных комбинациях, и прежде всего в тех случаях, когда хотели передать уже не конкретные предметы, а новые абстрактные понятия. Так, из соединения знаков «бык» и «горная страна» возник рисуночный знак «дикий бык» (рис. 100а), из знаков «рот» и «хлеб» — «есть» (рис. 100б), из знаков «женщина» и «платье» — «госпожа» (рис. 100в).

Однако развитие письменных знаков не остановилось на линии, штрихе. По мере того как письменность получает все большее и большее распространение и, так сказать, подготовляет себя к обслуживанию повседневных нужд самых широких слоев народа, постепенно уходят в прошлое камень и резец и начинают свое победное шествие глиняная табличка, тростниковая трубка и палочка писца.

Вследствие того что и трубку, и палочку держали под углом к поверхности писчего материала, их острие глубже вдавливалось в глину и оставляло типичный, расширяющийся на конце штрих-клин; точно так же возник и другой характерный элемент клинописи — треугольник. Тем самым письменность еще более отдалялась от первоначального рисуночного написания знаков, и непосвященные едва ли могли бы теперь увидеть в окончательных формах лежащее в основе каждой из них рисуночное изображение. Отдельные этапы развития письменности, отраженные в документах, позволяют проследить, как люди, писавшие сверху вниз, со временем, для того чтобы писать быстрее, поворачивают табличку на 90 градусов влево.

Пожалуй, наиболее ярко и наглядно иллюстрирует переход от рисунка к клину древнеаккадская надпись царя Шаркалишарри (рис. 101).

Эта строительная надпись правителя посвящена сооружению храма Энлиля в Ниппуре и содержит обычную формулу проклятия того, кто посягнет на данный документ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: