Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Название:История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век краткое содержание

Второй том учебного пособия по истории Кореи посвящен XX веку. В нем В.М. Тихонов завершает описание эпохи Нового Времени. Рассматривая период с русско-японской войны 1904-1905 гг. до освобождения Кореи в 1945 г., он концентрируется на общественных и идеологических феноменах и их взаимосвязи с динамикой классовых и социальных интересов. Эпоха 1945-1992 гг. на юге Корейского полуострова представлена через видение патриарха марксистской историографии Южной Кореи Кан Мангиля. Главы из его имеющей широкое признание книги «Новый взгляд на новейшую историю Кореи» публикуются на русском языке впервые. Написанная с критических позиций, эта книга не делит исторические фигуры на «героев» и «злодеев», а старается выявить в деятельности каждого из них социальную обусловленность и внутренние противоречия.

Тираж 300 экз. На переплете: Памятная монета, выпущенная Банком Республики Корея к Сеульской олимпиаде 1988 г.

История Кореи. Том 2. Двадцатый век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

б) Репрессивно-мобилизационная политика японских властей в Корее

26 августа 1936 г. У гаки был заменен на посту генерал-губернатора Кореи генералом Минами Дзиро (1874–1955) — одной из наиболее авторитетных фигур в военном истеблишменте. Минами служил военным министром в 1931 г. и нес прямую ответственность за развязывание агрессии в Маньчжурии. Он был арестован как военный преступник категории «А» сразу после капитуляции Японии в 1945 г., судим, приговорен к пожизненному заключению, но помилован в 1954 г. «по состоянию здоровья». Видя в Корее непосредственный тыл войны в Китае, он сделал мобилизацию ресурсов колонии для военных нужд и «ассимиляцию» корейцев — официально именовавшуюся «превращением [корейцев] в императорских верноподданных» (кор. хваиминхва , яп. коминка ) — основным мотивом своей политики. Уже в сентябре 1937 г. — сразу после начала полномасштабной агрессии против Китая — при канцелярии генерал-губернатора был создан Отдел ресурсов, затем расширенный и преобразованный в Планировочное Бюро. Задачей этого учреждения — куда допускались работать только особо проверенные японские бюрократы — было подготовить корейскую экономику к работе в режиме тотальной мобилизации, полностью подчиняя производство военным интересам, и к введению контроля над ценами и карточной системы. Одновременно велась «профилактическая работа» с влиятельными интеллектуалами умеренно-националистической ориентации, против которых организовывались судебно-полицейские дела по сфальсифицированным или непомерно раздутым обвинениям с целью «приручения», т. е. принуждения к безоговорочному сотрудничеству с японской военной машиной.

Так, относительно невинный поступок нескольких журналистов газеты «Тонъа ильбо», заретушировавших в газете от 25 августа на фотографии победителя в марафонском беге на Берлинской Олимпиаде 1936 г. корейца Сон Гиджона (1912–2002) японский флаг на майке (корейцы участвовали в состязаниях как члены японской команды, и их имена давались в официальных новостях в японской транскрипции: Сон Гиджон, например, стал известен миру под именем Сон Китей), стоил долгих допросов «с пристрастием» одиннадцати сотрудникам редакции и запрета на публикацию в течение девяти месяцев — их газете.

С июня 1937 г. начались повальные аресты членов «Союза самовоспитания» ( Суян тонухве ) — корейского отделения созданной в 1913 г. Ан Чханхо в США «Академии по воспитанию благородных мужей» ( Хынсадан ). Абсурдность ситуации заключалась в том, что организованный в 1926 г. «Союз самовоспитания» являлся вполне легальной культурно-просветительской организацией, в число руководителей которой входил, скажем, известный своей «благонадежностью» и лояльным отношением к японским властям писатель Ли Гвансу. Его левые — не без оснований — даже считали идеологом «колониального фашизма».

Рис. 50. Сон Гиджон (1912–2002) — первый кореец, занявший 1-е место на Олимпийских играх (Берлин. 1936 г.) — на пьедестале почета. Именно этот снимок, на котором журналисты заретушировали на майке спортсмена японский флаг, привел к закрытию газеты «Тонъа ильбо» на девять месяцев.

Зачем же было арестовывать лидеров корейского «образованного общества», и без того не отказывавшихся от сотрудничества с генерал-губернаторством? По всей видимости, японские власти обратили внимание на большое число проамерикански настроенных протестантов среди руководства «Союза самовоспитания» — некоторые из его лидеров были выпускниками престижных американских университетов (так Чо Бёнок, в будущем один из политических лидеров Южной Кореи, был доктором экономики Колумбийского университета) — и решили «наглядно продемонстрировать» им, в преддверии возможного столкновения с США, что любые попытки проамериканской пропаганды в тылу будут жестоко караться. К середине 1938 г. арестован был уже 181 член «Союза самовоспитания», но, в конце концов, все были освобождены в 1941 г., после пыток и издевательств, «за отсутствием доказательств подрывной деятельности». По-видимому, «урок» оказался эффективным. Раз попробовав вкуса пыточной камеры, интеллигенты-протестанты большей частью проявляли затем рвение в пропаганде «священной войны с американскими и британскими дьяволами» среди корейского населения…

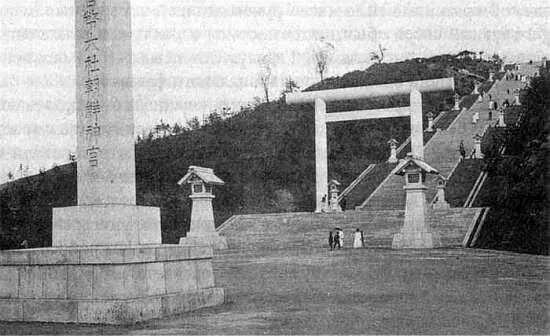

В то время как «превентивные» репрессии отбивали волю к сопротивлению у представителей привилегированных слоев, массы населения становились объектами воздействия административно-пропагандистского аппарата. Так, в октябре 1937 г. во всех начальных и средних школах страны, вместе с «физзарядкой императорского верноподданного», было введено обязательное коллективное декламирование «Клятвы императорского верноподданного», представлявшей собой заверения в «преданности его Императорскому Величеству» и деклараций о «готовности стойко переносить тяготы и страдания». У тоталитарной «промывки мозгов» была еще и религиозная сторона. Первое число каждого месяца было объявлено «патриотическим днем», в который «верноподданным» полагалось коллективно совершать обряды поклонения божествам синто — государственной религии тогдашней Японии. Поощрялось и устроение синтоистских алтарей в частных домах. С точки зрения корейских христиан — той группы населения, лояльность которой вызывала у Токио особенные опасения— подобные ритуалы могли быть приравнены к запрещенному Священным Писанием идолопоклонству. Поэтому для японских властей важно было заставить крупнейшие христианские конфессии принять новые правила игры и объявить синтоистские ритуалы «светским гражданским долгом», тем самым показав христианской пастве, что «ассимиляция» и участие в подготовке к «тотальной войне» не противоречат их религиозным убеждениям.

Рис. 51. Синтоистский храм на горе Намсан в Кёнсоне (Сеуле), воздвигнутый японцами в 1925 г. на месте Куксадан — Алтаря, построенного в 1394 г. по приказу основателя династии Чосон Тхэджо (Ли Сонге) в честь покровителя новой столицы. Главными объектами поклонения в нем являлись богиня Аматэрасу и император Мэйдзи. Уже с середины 1920-х гг. участие в церемониях в этом храме навязывалось корейским школьникам и служащим, а с конца 1930-х гг. стало практически обязательным, особенно для учащихся.

Легче всего удалось решить эту проблему с католиками. Ватикан, поддерживавший тесные связи с фашистской Италией, с готовностью признал синтоистские обряды «гражданскими обязательствами». Среди протестантских священнослужителей относительно небольшое меньшинство решилось на сопротивление государственным притязаниям на их совесть. Около 50 протестантских верующих погибло в тюрьмах, отказавшись от поклонения «японским идолам». Большая часть протестантских конфессий, однако, пошла на активное содействие японской военщине. Так, только пресвитериане устроили в 1937^0 гг. 8953 молебнов «за победу над врагом», организовали кампанию по переплавке церковных колоколов для изготовления оружия и даже… подарили в 1942 г. японским ВВС боевой самолет «Корейский пресвитерианин». Протестантских верующих в колониальной Корее к началу 1940-х годов было относительно немного— около 460 тысяч. Однако немалое их число принадлежало к деловой и интеллектуальной элите. Поэтому их коллаборационистская позиция имела большое значение для властей. Зрелище приверженцев веры, которую многие корейцы в быту называли «американской» (большинство среди протестантских миссионеров в Корее составляли граждане США), усердно молящихся за «победу над звероподобными американскими демонами», оказывало также сильнейшее пропагандистское воздействие на корейцев-нехристиан. Им начинало казаться, что уж если даже воспитанники американских миссионеров молятся за победу над США, то война против Америки и вправду «справедлива».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: