Лев Ельницкий - Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э.

- Название:Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1964

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Ельницкий - Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э. краткое содержание

Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

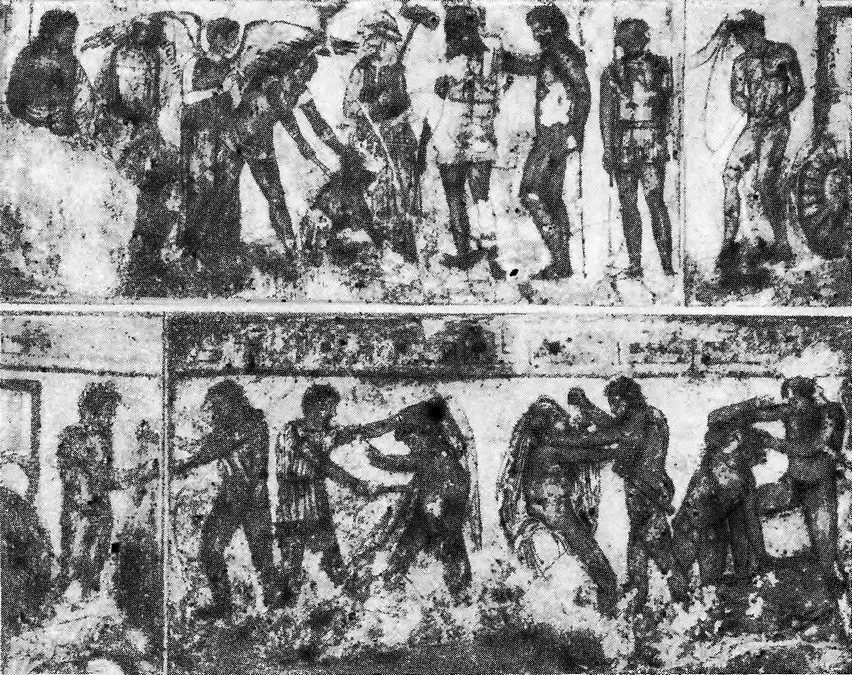

6. Развернутое изображение на бронзовой ситуле Бенвенути с воинами, ведущими пленников (в нижнем ряду). (Музей в Эсте).

7. Бронзовая ситула из Чертозы в Болонье, с изображением военных и хозяйственных сцен.

8. «Умбр» среди персонажей рисунка на коринфском кратере из Цере (Луврский музей).

9. Этрусская архаическая бронзовая группа, изображающая пахаря с упряжкой быков (Музей Вилла Джулия).

10. Этрусские рабы-гимнасты. Изображение на стене Tomba del Auguri в Тарквиниях.

11. Фреска с изображением сцены освобождения Мастарной Целия Вибенны (из могилы Франсуа в Вульчи).

Список сокращений

AJA — American Journal of Archaeology.

ВДИ — Вестник древней истории.

ВСН — Bulletin de correspondence hellenique.

BG — Bellum Gallicum.

САН — Cambridge Ancient History.

CIE — Corpus inscriptionum etruscarum.

CIL — Corpus inscriptionum latinarum.

Dessau — W. Dessau, Inscriptiones fatinae selectae.

FHG — Fragmenta historicorum graecorum.

IOSPE — Inscriptions antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini.

JRSt — Journal of Roman Studies.

ЛГУ — Ленинградский государственный университет.

NH — Naturalis Historia.

PW, RE — Pauly — Wissowa. Real-Encyclopadie der Altertums-wissenschaft.

SHA — Scriptores Historiae Augustae.

1

В надписи на мильном камне П. Попиллий Ленат, консул 132 г. до н.э. говорит о пойманных им в Сицилии после первого сицилийского восстания и о возвращенных хозяевам рабах, как о fugitivos Italicorum (CIL, I², 638 = Χ, 6950), в количестве 917 человек.

Если бы обстоятельства сицилийского восстания рабов не были известны, то из упомянутой надписи совершенно невозможно было бы понять о каких, собственно, «беглецах» идет речь, где они были «разысканы» и куда «возвращены». Далее мы увидим, что римляне, так же как и греки, видимо, сознательно избегали во многих случаях точных социальных определений.

2

Наше изложение, таким образом, мало касается форм «свободного» (в буржуазном смысле слова) труда в древнейшем Риме, исполнителями которого следует считать известные категории сельского и городского плебса. Роль этого труда, разумеется, нельзя игнорировать во все времена существования античной общины, хотя он, видимо, никогда не являлся определяющим в ее экономике. Изучение «неподневольного» труда в древности представляет особую задачу, выходящую за рамки этой работы.

3

А. Rosenberg. Einleitung und Quellenkunde zur römischen Geschichte. Berlin, 1921, стр. 139 сл.

4

Археологическая хронология позволяет Э. Гьерстаду отнести расцвет этрускизации Рима и появление монументальной архитектуры на его почве к концу VI — началу V в. до н.э. Он связывает с подобным перемещением во времени этрусского периода в Риме также и то обстоятельство, что, соответственно фастам, некоторые исторические события царской эпохи (например, взятие Крустумерия, связываемое анналистической традицией с именем Тарквиния Древнего, но датируемое Ливием (Liv., II, 19, 2) на основании фаст 499 г. до н.э.) падают по традиционной хронологии на начальный период республики. На основании этого Гьерстад считает возможным приурочить начало республики в Риме к середине V в. до н.э., когда из консульских фаст исчезают «этрусские» имена и появляются коллегиальные магистраты. Собранный им материал дает также реальное представление о характере соответствия легендарной и историко–археологической картины начала Рима (Е. Gjerstad. Legends and Facts of Early Roman History. Scripta Minora, 1960—1961. Lund, 1963. стр. 44 сл.).

5

Th. Mоmmsеn. Das römische Staatsrecht, II. Leipzig, 1887, стр. 4.

6

Ε. Meyer. Kleine Schriften. Halle, 1910, стр. 379.

7

F. Altheim. Italien und Rom, II. Amsterdam–Leipzig, 1947, стр. 197.

8

Η. Siber. Das Römische Verfassungsrecht. Lahr, 1952, стр. 8.

1

В. G. Niеbuhr. Römische Geschichte, I. Berlin, 1853, стр. 173 сл.

2

В. G. Niеbuhr. Указ. соч., стр. 227 сл.

3

Th. Mommsen. Das Römische Gastrecht und die Römische Klientel. Römische Forschungen, I. Berlin. 1864, стр. 319 сл.; в более общей и несколько измененной форме те же идеи высказаны им в работе Das Römische Staatsrecht, III, 1 (Leipzig, 1887), стр. 54, сл.

4

Th. Mommsen. Das Römische Staatsrecht, III, 1, стр. 717.

5

Там же, стр. 320 сл.

6

Там же, стр. 59 сл. Моммзен подчеркивает также троекратную возможность родовладыки продать своего «сына», после чего тот эманципируется автоматически.

7

Там же, стр. 58 сл. Моммзен при этом иронически указывает на то, что гентильная аристократия из презрения к государственным установлениям царского Рима легко шла на предоставление гражданства вольноотпущенным, которое она фактически не ставила ни во что.

8

Th. Mоmmsеn. Römische Forschungen, I, стр. 348 сл.

9

Фюстель де Куланж. Гражданская община древнего мира. Пер. с фр. под ред. Д. Н. Кудрявцева. СПб., 1906, стр. 37 сл.

10

F. Binder. Die Plebs. Studien zur römischen Rechtsgeschichte. Leipzig, 1909, стр. 184 сл.

11

F. Altheim. Italien und Rom. II. Amsterdam — Leipzig, 1947, стр. 173.

12

Л. Г. Морган. Древнее общество. Пер. с англ. под ред. М. О. Косвена. Л. 1934.

13

Там же, стр. 185 сл.

14

W. Ihne. Forschungen auf dem Gebiete der römischen Verfassungsgeschichte. Leipzig, 1847, стр. 15 сл. (ср. он же. Römische Geschichte, I. Leipzig, 1886, стр. 60 сл.).

15

К. Маркс. Формы, предшествующие капиталистическому производству. — ВДИ, 1940, № 1, стр. 11 сл.; Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 165-166.

16

К. J. Neumann. Kaiserrede über die Grundhenschaft de Römischen Republik. Strassburg, 1900.

17

Необходимо иметь в виду, что еще М. Фойгт в 70–е годы прошлого века подчеркнул, что патриции своим наименованием обязаны не тому, что они носят родовое имя отцов, как это согласно утверждали Ливий, Дионисий Галикарнасский и Плутарх (Liv., Χ, 8, 10; Dion. Hal., II, 8, 3; Plut. Quest. Rom., 58), но тому, что они являлись патронами своих клиентов, о чем свидетельствуют Фест (Fest, 246а, 23: Atque ideo patres appelali sunt quia agrorum partes attribuerant tenuioribus perinde ac liberis) и Зонара (Zon., VII, 3: πατρίκιοι μέντοι οί βουλεὔται έπεκλήθεσαν… από τῆς πατρονίας). Из этих определений как нельзя более ясно выступают социальные корни патрициата (M. Fоigt. Leges regiae. — «Abhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaft, Phil. — hist. Classe», VII. Leipzig, 1876, стр. 743, прим. 411; он же. Über die Klientel und Libertinität. — «Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaft. Phil. — hist. Classe», XXX, 1. Leipzig, 1879, стр. 166, прим. 78).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: