Вильям Райан - Баня в полночь [Исторический обзор магии и гаданий в России]

- Название:Баня в полночь [Исторический обзор магии и гаданий в России]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2006

- ISBN:5-86793-444-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вильям Райан - Баня в полночь [Исторический обзор магии и гаданий в России] краткое содержание

Баня в полночь [Исторический обзор магии и гаданий в России] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

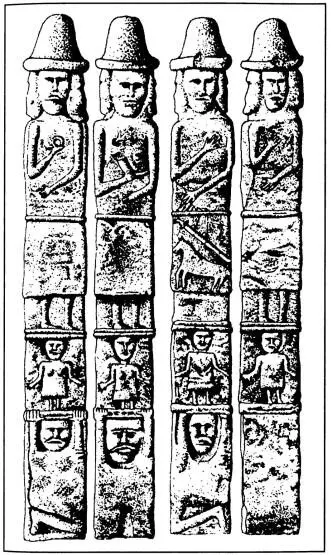

Збручский идол. X в.

К началу XVII века относятся сведения из несомненно подлинного летописного текста, в которых узурпатор Лжедмитрий обвиняется в совершении колдовских обрядов с помощью бесов [60]. В {70} другом источнике имеется описание смерти Лжедмитрия, из которого явствует, что он был погребен как колдун (см. гл. 16). Такое мнение о самозванце существовало и за пределами Руси, причем демонический аспект мог присутствовать или отсутствовать. Один из более или менее современных рассказов о Лжедмитрии описывает его как колдуна, который держал беса в ужасной военной машине, которую затем, по-видимому, сожгли вместе с телом самозванца. Там же описано, как жители Москвы обвиняли его в том, что он воздает божеские почести маскам, приготовленным для придворного маскарада [61]. В глазах русских маски связаны в основном с языческими обычаями, чаще всего со святочными обрядами; с ними всегда боролась русская церковь, называя их сатанинскими и причисляя к смертным грехам. Именно так назвал их патриарх Иоаким в своем указе 1684 года. В качестве основного теологического обоснования такой оценки ссылались на постановления Трулльского собора 692 года. Этот акт регламентировал заключение брака и сексуальное поведение, запрещал общение с иудеями, а также совместное мытье в банях, посещение конских ристалищ и представлений с участием мимов и животных, танцевальные представления, обращение к гадателям, колдунам, облакопрогонителям, торговцам амулетами. Запрещалось также праздновать календы, воты и врумалии и надевать комические, сатирические и трагические маски, а также прыгать через костры в начале месяца.

Английский документ 1654 года содержит следующий рассказ о смерти Лжедмитрия: «29 мая его, Димитрия, тело выкопали из могилы, выволокли за город и там сожгли, обратив в пепел, и в толпе говорили, что так и следовало поступить, чтобы предотвратить действие чар этого мертвого колдуна… на следующую ночь после того, как тело было сожжено, случился еще более сильный мороз, так что эти варвары и неверные уверовали, что он при жизни был великим некромантом» [62].

Этот рассказ, приводимый также Н.М. Карамзиным [63], многократно повторялся в путевых заметках путешественников, посетивших Россию в XVIII и XIX веках. Так, преподобный Вильям Кокс, автор знаменитого путеводителя по странам Северной Европы, говоря об описаниях смерти Лжедмитрия, пишет: в одном рассказе утверждается, что над местом его погребения по ночам слышали музыку и видели радугу, поэтому останки были вырыты из могилы и сожжены, затем пепел смешали с порохом и выстрелили им из пушки в направлении Польши [64]. Эти сведения можно интерпретировать {71} двояко: либо это один из случаев сожжения колдуна (вид наказания, как считается, нехарактерный для России), либо проявление более распространенной практики выкапывать колдуна из могилы, чтобы он не осквернял землю и тем самым не приносил несчастий [65].

На уровне народного сознания, не отраженном в письменных источниках, представления о связи ведовства с демоническим началом бытовали во многих регионах России, включая Сибирь, а в еще более явных формах — на Украине и в Белоруссии, где было сильно западное влияние. Считалось, что ведьмы состоят в договоре с дьяволом, а в смерче (вихре), в особенности на перекрестках дорог (один из магических локусов, посещаемых демонами и духами), видели совокупление черта и ведьмы [66]. Последнее представление, видимо, довольно позднее, поскольку в России мало распространен взгляд на совокупление ведьмы с дьяволом как на действие, скрепляющее их договор (что утверждается в «Молоте ведьм»).

Возникает вопрос: какой именно дьявол (или дьяволы) подразумевается при упоминании этого слова? Современный исследователь темы магии и демонического в Евангелии от Луки и Деяниях Апостолов утверждает: когда древнееврейские и христианские авторы пишут о магии, это равнозначно тому, как если бы они писали о дьяволе [67]. Это важная корректива точки зрения, которая иногда встречается в современной литературе по ведовству, несмотря на то, что имеется много античных и средневековых свидетельств, подтверждающих противоположное мнение, а именно что представление о связи магии с демоническим началом возникает в эпоху Возрождения. Следует добавить, что русская церковь в плане развития учения о демонологии и двойственного отношения к различным воплощениям зла была столь же непоследовательна, как и западная.

В русском языке не существует определенного и неопределенного артиклей, так что при чтении текста не всегда ясно, имеется ли в виду дьявол как разновидность демонических сил, или Дьявол — падший ангел Люцифер, искуситель Адама, князь преисподней и господин более мелких бесов; кроме того, силы зла фигурируют под многими именами [68]. В церковнославянском и русском языках термин бес применяется для перевода греческого δαίμωυ — слова, которое в патристической литературе обозначает всех языческих божеств и сверхъестественных существ; диавол соответствует греческому δαιβολος , начиная с древнейших переводов {72} Евангелия; сотона (в русском сатана ) может передавать греческие термины σαταυᾶς и δαιβολος ; а слово черт ( чорт ) является, вероятно, самым распространенным в разговорном русском языке. Существует поверье, что именно этим именем предпочитает называть себя дьявол [69].

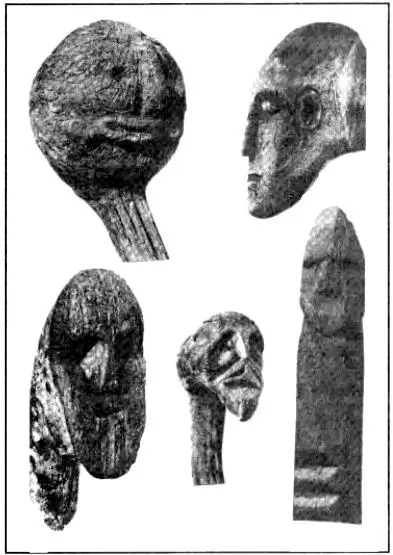

Деревянные идолы. Новогород, Старая Русса. XI—XIV вв . {73}

Баба-яга сражается с крокодилом; она же пляшет с плешивым мужиком. Лубочные картинки XVIII в . {74}

Эти и иные слова можно различать в устойчивых словосочетаниях, особенностях и предпочтительности словоупотребления в стилистическом контексте, хотя такие русские поговорки, как «ни черта, ни дьявола», «дьявол только сатане мил» [70], показывают неясность их семантики. Более того, дьявол и дьяволы, упоминаемые в Библии и христианской литературе, в изображении средневековых христианских писателей и художников наделялись обликом, характерным для упомянутых выше персонажей славянского фольклора. Как показала О.А. Черепанова в исследовании северорусских верований и терминологии для обозначения сверхъестественного [71], возможно практически полное соединение христианской и языческой традиции; даже имена злых духов объединяют в себе элементы двух разных систем верований. Такова двойственная природа многих персонажей: лесной бес, водяной черт, черт подпольный и т.д. В Северной Руси известны даже случаи проникновения таких персонажей в агиографическую литературу [72]. Свидетельство близкого взаимодействия христианских и нехристианских представлений в фольклоре — термин нечистая сила, а также употребление слова еретик в смысле «колдун», «демон», «вампир» (что показал в своих ценных эссе Феликс Ойнас [73]). К этим значениям можно прибавить еще одно — «привидение умершего безбожника»; оно известно в Северной Сибири, где можно услышать удивительное выражение: «Что ты бродишь ночью, как еретик?» [74]Одна из трудностей в интерпретации этих данных состоит в том, что все они из области фольклора и записаны не раньше XIX века. Мы не можем установить с точностью, когда, где и каким образом развивался этот синкретический процесс. Правда, подобные враждебные существа, «живые мертвецы» — упыри (вампиры) и нави — упоминаются уже в ранних текстах, например в «Начальной летописи»; они являются популярными персонажами славянских народных верований (позже этим термином обозначали также злого волшебника).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Вильям Райан - Баня в полночь [Исторический обзор магии и гаданий в России]](/books/1097435/vilyam-rajan-banya-v-polnoch-istoricheskij-obzor-ma.webp)

![Владимир Кузнечевский - Эпоха Владимира Путина [К вопросу об исторической миссии второго президента России]](/books/1097529/vladimir-kuznechevskij-epoha-vladimira-putina-k-vo.webp)