Филип Хук - Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает

- Название:Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-14488-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Хук - Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает краткое содержание

История искусства от Филипа Хука — британского искусствоведа, автора знаменитого на весь мир «Завтрака у Sotheby’s» и многолетнего эксперта лондонского филиала этого аукционного дома — это история блестящей изобретательности и безумной одержимости, неутолимых амбиций, изощренной хитрости и вдохновенного авантюризма.

Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Воллар также организовал первую персональную выставку Матисса в 1904 г., но упустил его из своих цепких рук. Когда Матисс в 1909 г. наконец заключил контракт с торговцем, это оказалась галерея братьев Бернхейм «Бернхейм-Жён». Тем не менее Воллар раздобыл-таки одного фовиста, а именно Дерена, с которым в ноябре 1905 г. его познакомил Матисс. У Воллара было достаточно свободных средств, чтобы ставить на неизвестных «игроков», и ставить немало. Он потратил скромную сумму, три тысячи триста франков, на восемьдесят девять картин Дерена. Он якобы почти не удостоил их взглядом, когда их загружали в его машину, однако уже разработал план, как поступить с Дереном. Часть этого замысла заключалась в том, чтобы послать Дерена в Лондон. И на Воллара, и на Канвейлера глубокое впечатление произвела успешная выставка в галерее Дюран-Рюэля лондонских работ Моне. Воллар в 1906 г. отправил Дерена запечатлевать виды Лондона; Канвейлер пытался убедить Пикассо сделать то же самое, но не преуспел. На первый взгляд, фовисту нечего делать в сумрачном, окутанном смогом Лондоне. Однако здесь мы видим пример торговца, непосредственно влияющего на историю искусства. Серия лондонских видов, написанных Дереном, стала любопытной, важной вехой в развитии фовизма и не появилась бы на свет, если бы не Воллар. Вместе с лондонским циклом Моне 1901 г. они сослужили недурную службу последующим поколениям арт-дилеров, поскольку многие богатые коллекционеры живут в Лондоне и с радостью готовы потратить деньги на произведения великих мастеров модернизма, изображающие их привычное окружение (см. ил. 10).

Написанный Пикассо кубистический портрет Амбруаза Воллара (1910), непостижимый для модели

В бухгалтерских книгах Воллара излагается счастливая история все повышающихся и повышающихся цен, неуклонно растущих от приобретения маршаном до продажи. Так, весной 1906 г. он покупает у Виктора Сегалена автопортрет Гогена за шестьсот франков, а спустя менее чем два месяца продает принцу де Ваграму за три с половиной тысячи. В декабре 1899 г. он приобретает у зятя Сезанна два пейзажа всего за шестьсот франков. Сохранилось письмо Воллара, в котором он выражает сожаление, что не может заплатить больше, ведь «натюрморты и изображения цветов пользуются большей популярностью, чем эти грубоватые, словно неоконченные ландшафты». Но несомненно, он предпочел не упоминать о «грубоватости» этих ландшафтов и «большей популярности» натюрмортов, когда в апреле 1906 г. со значительной прибылью продал один пейзаж немецкому коллекционеру Карлу Остхаусу, и тем более умолчал о них, продавая другой в марте 1922 г. кливлендскому коллекционеру Коу за сто тысяч франков. Настоящая монополия Воллара на Сезанна при быстрорастущем спросе на его картины в первое десятилетие XX в. означала, что он единолично решал, когда и какую именно картину Сезанна продавать из своих обширных фондов. Как бы то ни было, финансовое будущее Воллара было не только обеспечено, но и представлялось в розовом свете. Прибыли позволяли ему экспериментировать в других сферах, особенно в издательском деле.

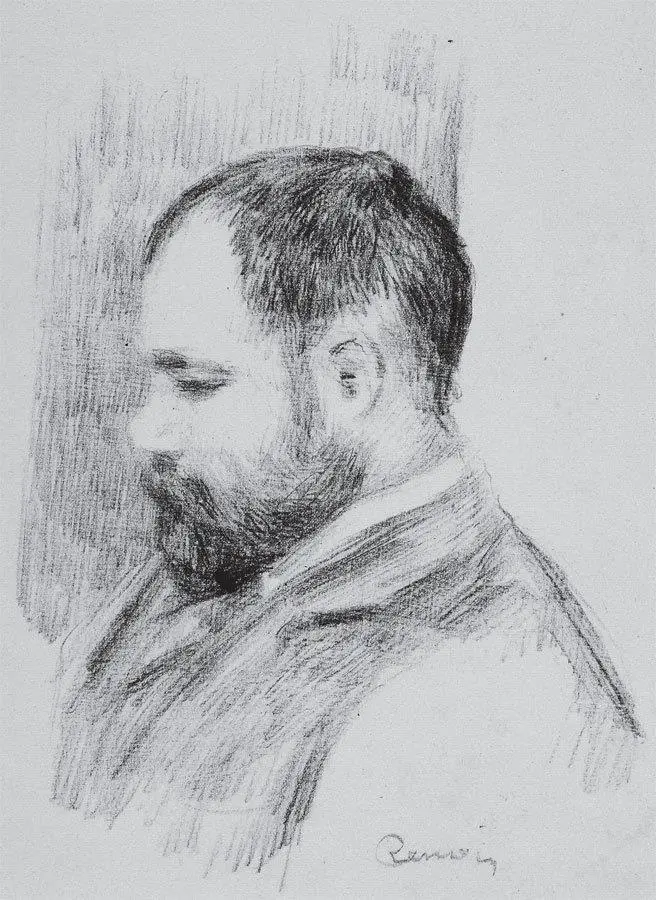

Тесные отношения, связывавшие Воллара с его художниками, запечатлены во множестве его портретов, которые они написали. Образ Воллара обессмертили, в частности, Ренуар, Сезанн, Боннар и, конечно, Пикассо. Как заметил Пикассо, «самую прекрасную женщину в мире никогда не писали так часто, как Воллара». Внешний облик Воллара произвел на Пикассо столь неизгладимое впечатление, что однажды в старости, отрезая себе кусок языковой колбасы, он приподнял его, показал присутствующим и сказал, что он весьма напоминает ему черты торговца картинами. Интеллектуальные и физические качества Воллара делали его чрезвычайно запоминающейся фигурой, и, возможно, поэтому он столь интересовал художников: Вюйар описывал его как «серьезного, ироничного, огромного и увлекающегося».

Амбруаз Воллар: литография Ренуара

Склонность к иронии — важная черта в характере Воллара. Рене Жампель вспоминает, что, после того как Дега однажды обманул его, Воллар сухо заметил: «Можно доверять только бездарям, они одни держат слово». Во время Первой мировой войны ирония Воллара обретает все более жесткие формы, превращаясь в циническое наслаждение абсурдом, товаром, который в продолжение военного конфликта никогда не переводился. Папаша Юбю, альтер эго Воллара, от лица которого он писал лаконичные рассказы, в зарисовке «Юбю в госпитале» повествует о том, как старший офицер медицинской службы («пять полос») отнимает ногу раненому солдату, укоряя хирурга, младшего офицера медицинской службы («две полосы»), который имел наглость вылечить подобное ранение и обойтись без ампутации. «Цензура по убедительным причинам воспротивилась публикации моего рассказа, — пишет Воллар позднее и продолжает: — И так я самостоятельно, без посторонней помощи, лучше осознал суть военного метода. Ведь совершенно очевидно, что если бы „четыре полосы“ не были ровно вдвое умнее „двух полос“, то это противоречило бы всякой иерархии и даже здравому смыслу. Разве не понятно, что любая медицинская помощь, полученная от нижестоящего по званию, после того как вышестоящий воинский начальник не сумел излечить страждущего, не имеет никакой законной силы? Об этом я написал „Юбю на войне“, и на сей раз цензура полностью одобрила мое сочинение».

На протяжении всей своей карьеры Воллар предпочитал коллекционерам художников. Однако он делает интересное наблюдение, касающееся коллекционеров нового искусства: немцы нравятся ему больше французов. Он видит уникальный парадокс в том, что «француз, по природе своей склонный к спорам, превращается в консерватора, едва столкнувшись с новым искусством, так как жаждет уверенности во всем и страх как боится обмана. И напротив, немец, инстинктивно подчиняясь всякой коллективной дисциплине, готов восторженно поддержать любое предвосхищение будущего».

Показ произведений искусства в помещениях галереи явно не был сильной стороной Воллара. Судя по свидетельствам современников, в галерее у него вечно царил хаос, а значит, если бы он жил сто лет спустя, то почерпнул бы немалую пользу в курсах повышения квалификации, проводимых для своих сотрудников международными аукционными домами «в целях улучшения впечатлений клиента». По крайней мере, Гертруда и Лео Стайн, впервые придя в галерею Воллара, с трудом смогли объяснить, что им нужно. «Это было просто невероятное место, — вспоминала Гертруда Стайн, — нисколько не похожее на картинную галерею. Внутри стояли несколько холстов, повернутые к стене, в одном углу лежала небольшая стопка работ разного формата, кое-как громоздящихся друг на друге». В отличие от Жоржа Пети, известного роскошными помещениями и изысканной манерой убеждать клиента, Воллар производил впечатление скрытного молчуна и скряги. Подобное поведение не было коммерческой тактикой. Гертруда Стайн далее описывает его как «огромного, темноволосого, хмурого и мрачного человека, впрочем во время нашего визита он пребывал в бодром настроении. Когда им по-настоящему овладевала меланхолия, он становился у стеклянной двери, которая вела на улицу, навалившись на нее всем своим мощным телом, подняв руки над головой, ухватившись за дверные косяки и мрачно уставившись на прохожих. Тогда никому и в голову не приходило зайти».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: