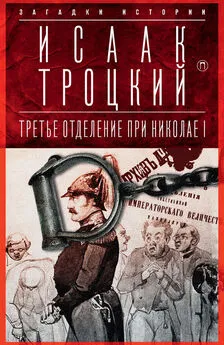

Олег Абакумов - Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.]

- Название:Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-07747-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Абакумов - Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] краткое содержание

В книге использованы материалы, подготовленные в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16–41–93553.

Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Большое внимание цензорами обращалось на отношение драматургов к монархическому началу и особенно к выдающимся фигурам российской истории. Цензоры руководствовались высочайшим повелением Николая I, разрешившим изображать только «особы царей до дома Романовых». Так в 1857 г. было оставлено в силе запрещение трагедии М. П. Погодина «Петр Великий». Иногда запреты простирались и вглубь веков. Нежелательными были сюжеты, связанные с личностью Дмитрия Самозванца [1010].

Опасение вызывало изображение на сцене революционных событий, различных народных волнений, даже происходивших на Западе. В 1858 г. пьесу Э. Ожье «La jeu-nesse», отражавшую настроения французского общества в 1789 г., Александр II сопроводил пометкой: «По-моему можно», однако пьесу пропустили с большими исключениями [1011]. Против повторного рассмотрения в 1860 г. по ходатайству дирекции императорских театров пьесы И. В. Гете «Эгмонт» восстал министр двора В. Ф. Адлерберг, считавший, что это произведение «по существу революционное, хотя основанное на исторических фактах», и управляющий Третьим отделением А. Е. Тимашев пьесу запретил. Как отмечал Н. В. Дризен, «иногда цензура входила в рассмотрение причины, смуты, и, когда она была направлена в пользу утверждения законной власти, разрешала пьесу» [1012]. Цензор ходатайствовал о разрешении пьесы «Andreas Hofer», в которой подвиг главного героя был созвучен с подвигом Минина и Пожарского [1013].

Даже временная отдаленность событий не облегчала пьесам из придворной жизни доступ на сцену. Цензор И. А. Нордстрем в отзыве на одну немецкую пьесу писал:

«Содержание этой неестественной и нелепой драмы составляют почти исключительно всевозможные ужасы, убийства, отравления ядом, появление при дворе беглых каторжников под личиною аристократов и другие несообразности» [1014].

Величие образа монарха строго оберегалось. Основанием для запрещения пьесы «Die Sterne wollenes» (из истории Франции конца XVII в.) послужило то обстоятельство, что «в этой пьесе, исполненной придворных интриг, король выведен в неприличном его высокому сану виде» [1015].

Несмотря на то что драма «Graf Essex» немецкого писателя и драматурга Г. Лаубе была «превосходна в сценическом и литературном отношении», цензора Третьего отделения смущали как политические мотивы, так и обстоятельства личной жизни графа: «Эссекс представлен героем и государственным человеком, поднявшим знамя бунта за личное оскорбление королевы, с которой был когда-то в связи» [1016]. Через год, в 1859 г., не пропустили другой вариант этой драмы Г. Лаубе уже в русском переводе «Елисавета и граф Эссекс»: «Содержание то же самое: открытое восстание непокорного вассала и месть подданного монархине» [1017].

Сомнения появились и у цензора, просматривавшего «невинный фарс, основанный на каламбурах и немногих остротах» и посвященный приключениям приказчика Жано, перенесшего кораблекрушение и попавшего на остров к дикарям («Janot chez les sauvages»). Его вопрос был обращен к руководству Третьего отделения: «Не может ли быть сочтено предосудительным, что короли, хотя совершенно диких и вымышленных островов Пиявок и Кокосов, представлены в несколько смешном виде?» [1018]У руководства политической полиции сомнений не было — пьеса не была разрешена для постановки.

«Undine» — романтическая история любви графа и русалки, их смерти и воскрешения в подводном мире — обратила на себя внимание цензора драматических сочинений тем, что автор «допустил неуместные суждения об императорах, политике, аристократии, улучшениях в правлении, конституции, недостатках правительства, которые ни в коем случае не могут быть допущены на сцене» [1019].

Сцены из жизни городских низов тоже казались малопоучительными для российского зрителя. В отношении пьесы «Парижские рабочие» (по мотивам произведений Э. Золя) в отзыве было сказано: «грубейшие нравы низшей среды» способны лишь «оскорбить чувство приличия и даже общественное благочиние» [1020]. Можно привести и суждение о пьесе по роману В. Гюго «Отверженные», в которой «зритель невольным образом увлекается на скользкий путь коммунистического учения» [1021].

Талант автора только усиливал вредный эффект от таких постановок. Об этом предупреждал еще в 1830-х гг. цензор Е. И. Ольдекоп, рассуждая: «На каком основании приучать русскую публику к ощущениям сильным и в то же время пагубным и неестественным? Последствия сего будут у нас те же, что и во Франции, правда, не скоро, но они не замедлят прийти. История нас учит, что самые большие и ужасные события часто происходят от причин незначительных» [1022].

В то же время «имя» автора, классика, гарантировавшее хорошие сборы театральной дирекции, заставляло переводчиков, авторов русских версий делать «проходные» варианты кассовых пьес. Тот же Е. И. Ольдекоп рецензировал (1832) драму А. Дюма-отца «Ричард Дарлингтон»: «Пьеса сия принадлежит к новейшим сочинениям французского искусства, следственно, основана на ужасе, и сочинитель достиг своей цели, прибавляя к сему изображение на сцене спора при выборах депутатов для английского парламента. Не довольствуясь всем этим, французский сочинитель написал еще пролог, в котором дочь маркиза де Сильва родит младенца почти на сцене». Исключив отмеченные эпизоды, пьеса, имевшая «нравственную цель показать, что чрезмерное честолюбие ведет всегда к пороку» [1023], была пропущена.

Безусловно запрещались пьесы, в которых непочтительно отзывались о целых сословиях или противопоставлялись добродетели высших и низших страт российского общества. Хотя авторам казалось, что они совсем не замахивались на глобальные обобщения. На сей счет интересны рассуждения цензора М. А. Гедеонова (1841). Он обращал внимание на специфический подход русской цензуры к трактовке поступков отдельных персонажей произведений: «У нас нет совершенно частной жизни. Отношения к сословиям и правительству неотделимы от каждого лица. Французский писатель представлял поэта, музыканта, актера, торговца — словом, все состояния, но не сословия. Русский сочинитель, рисуя какое бы то ни было лицо, представляет либо крестьянина, либо купца, либо дворянина, служащего или неслужащего. Так родятся необходимые сравнения и применения, большей частью вредные» [1024].

Этот подход остался в силе и через 20 лет. В водевиле «Барон с крылышками» «обыкновенный, даже пошлый сюжет этот [дряхлый и безнравственный барон сватается к 17-летней дочери погрязшего в долгах графа] изложен языком до того напыщенным и так глупо, что некоторые места можно принять за унижение лиц дворянского сословия. Кроме того, в пьесе есть неуместные выходки слуг против своих господ» [1025].

В пьесе В. Карелина «Свой круг. Эпизод из военно-походной жизни» цензуру не устроили обрисованные автором «армейские типы» собравшихся на обед у батальонного командира офицеров. Подпоручик Вихорев — «игрок и кутила, живущий на чужой счет», молодой прапорщик Струйкин, только вступивший в полк, «матушкин сынок». «Все эти лица рассуждают о предметах их службы и рассказывают о злоупотреблениях, свершающихся в батальоне. […] Все офицеры, не исключая и батальонного их командира, выставлены людьми лишенными всех нравственных достоинств, они беспрестанно пьют водку, как до обеда, так и после». Хотя по заключению цензора, «пьеса эта довольно верно изображает жалкий быт армейских офицеров и написана с целью выставить недостатки и злоупотребления военных людей» и даже была одобрена особой комиссией при Дирекции Императорских театров, тем не менее управляющий Третьим отделением А. Е. Тимашев ее запретил [1026].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Олег Абакумов - Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.]](/books/1097977/oleg-abakumov-trete-otdelenie-na-strazhe-nravstven.webp)