Максим Коломиец - Т-26. Тяжёлая судьба лёгкого танка

- Название:Т-26. Тяжёлая судьба лёгкого танка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-21871-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Коломиец - Т-26. Тяжёлая судьба лёгкого танка краткое содержание

И несмотря на то, что конструкция Т-26 не получила дальнейшего развития после 1940 года, этот танк вошел в историю как надежная и неприхотливая боевая машина, которая своей стальной грудью вставала на защиту нашей страны в самые тяжелые моменты.

Т-26. Тяжёлая судьба лёгкого танка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Танки командира взвода и выше предполагалось оборудовать симплексной радиостанцией с дальностью связи до 10 км. В сентябре 1932 года первые три машины, оборудованные радиостанциями № 7Н, вышли на испытания. Танки имели поручне-вые антенны, установленные на крыльях и корпусе. Антенный ввод находился в передней части крыши подбашенной коробки между башнями. Испытания прошли успешно и с 1 января 1933 года предполагалось начать серийный выпуск «радиотанков управления». В октябре 1932 года заводу имени Ворошилова отгрузили еще 7 радиостанций № 7Н, но были ли они установлены в танки неизвестно.

Однако выпуск радиотанков на базе двухбашенного Т-26 так и не был начат из-за неготовности производства радиостанций № 7Н и принятием на вооружение однобашенных танков с радиостанцией.

Двухбашенные Т-26 (с сварными башнями) на первомайском параде. Ленинград, 1 мая 1932 года. На заднем плане виден Т-26 из числа 10 машин установочной партии (РГАКФД).

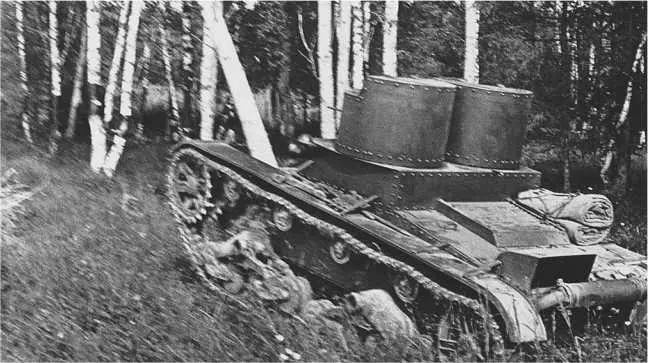

Двухбашенный танк Т-26 на учениях преодолевает перелесок. Московский военный округ, 1936 год. Машина выпуска первой половины 1932 года с клепаными корпусом и башнями и креплением глушителя при помощи двух хомутов (ЦМВС).

РАЗВИТИЕ КОНСТРУКЦИИ

Корпуса двухбашенных Т-26 собирались клепкой броневых листов на каркасе из металлических уголков. На части танков выпуска 1931 года в нижней части корпуса имелись специальные цинковые прокладки, установленные на стыках броневых листов. Таким образом, советские конструкторы пытались обеспечить герметичность корпуса Т-26 при преодолении бродов. Однако с 1932 года, для удешевления конструкции, от использования цинковых пластин отказались. С марта 1932 года на всех Т-26 над люком воздуховывода стал устанавливаться специальный кожух для защиты от осадков. В конце 1932 года на Ижорском заводе освоили изготовление бронекорпусов с применением электросварки. Поэтому часть Т-26 выпуска 1932–1933 годов получила корпуса смешанной клепано-сварной конструкции, при этом параллельно шел выпуск полностью клепаных корпусов.

На корпусе танка на шариковых опорах устанавливались две цилиндрические башни.

Двухбашенный Т-26 (с пулеметным вооружением) форсирует реку. Учения войск Московского военного округа, 1936 год. Машина имеет клепаный корпус, клепаную и сварную башни (ЦМВС).

Судя по фотографиям, существовало как минимум 4 модификации башен, которые отличались технологией изготовления (клепаные, клепано-сварные и сварные), конструкцией петель и способом раскроя броневых листов. Следует отметить, что какой-либо системы в сборке Т-26 не существовало — на клепаный корпус могли установить сварные башни и наоборот. Не редкость танки, на которых установлены башни, изготовленные по различной технологии, например клепаная и сварная.

На Т-26 стоял 90-сильный четырехцилиндровый карбюраторный двигатель воздушного охлаждения с горизонтальным расположением цилиндров, являвшийся точной копией мотора «Армстронг-Сидлей» танка «Виккерс». Разница была лишь в том, что мотор советского производства был значительно хуже по качеству и отказывался нормально работать. Его удалось довести до выработки гарантийного срока только к 1934 году.

Двигатель Т-26, как и его английский прародитель, не имел никаких ограничителей оборотов, что часто, особенно летом, приводило к перегреву и обрыву клапанов. Рядом с двигателем находился бензобак емкостью 182 л и масляный бачок на 27 л. С середины 1932 года на Т-26 был введен более емкий бензобак и маслобак упрощенной конструкции. В системе охлаждения двигателя имелся специальный вентилятор, закрепленный над двигателем в специальном кожухе.

Примерно с весны 1932 года на Т-26 несколько изменилась установка глушителя — был введен еще один, третий хомут крепления.

Трансмиссия танка состояла из однодискового главного фрикциона сухого трения, пятискоростной коробки передач, располагавшейся в передней части машины, бортовых фрикционов, бортовых передач и ленточных тормозов. Коробка перемены передач соединялась с двигателем при помощи карданного вала, проходившего через весь танк. Рычаг переключения скоростей находился непосредственно на коробке передач.

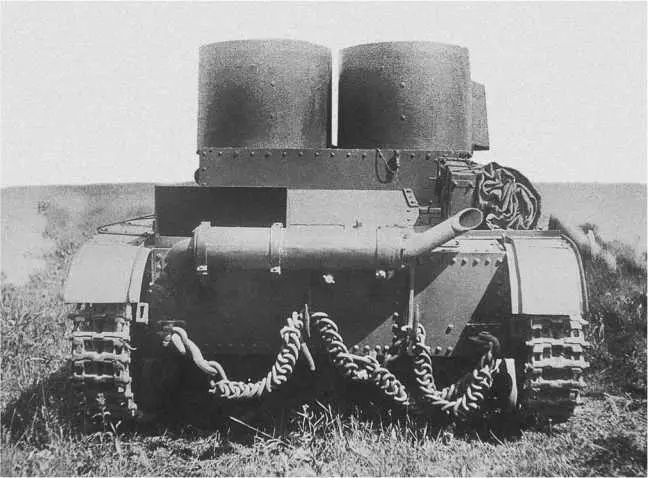

Двухбашенный Т-26 выпуска 1933 года, вид сзади. Танк имеет клепаный корпус и башни. Хорошо видно крепление буксирных цепей и укладка ЗИП на корме машины (АСКМ).

Подвеска танка, применительно к одному борту, состояла из двух взаимозаменяемых тележек, четырех обрезиненных поддерживающих катков, ведущего и направляющего колес.

Каждая тележка состояла из литой коробки (которую за характерную форму танкисты называли «поросенок»), четырех сдвоенных опорных катков, соединенных балансирами, а также двух четвертьэллиптических рессор. Ведущее колесо танка — литое, со съемным зубчатым венцом, располагалось впереди.

В кормовой части машины имелся ленивец с кривошипным механизмом натяжения. Траки гусеничной цепи отливались из хромоникелевой стали и соединялись между собой пальцами, которые фиксировались стопорным кольцом и шплинтом.

Для связи командира танка с механиком-водителем сначала имелась специальная труба, замененная в 1932 году светосигнальным устройством. Средств внешней связи линейные танки не имели. Для тушения пожара Т-26 оборудовался одним возимым огнетушителем.

ПРОБЛЕМЫ С ВООРУЖЕНИЕМ

Еще на этапе подготовки к серийному производству встал вопрос об усилении вооружения Т-26. Выход был найден простой — установить в одну из башен танка 37-мм пушку.

К тому моменту в СССР имелось всего два образца подобных орудий, пригодных для установки в танк — 37-мм пушка Гочкиса (или ее улучшенный вариант, подготовленный к производству и имевший обозначение ПС-1) и 37-мм пушка повышенной мощности ПС-2 конструкции П. Сячинтова. Преимущество было явно за последней конструкцией, так как пушка Гочкиса сильно проигрывала по боевым характеристикам. Однако проблема была в том, что ПС-2 существовала только в опытных образцах и не была доведена до нормального работоспособного состояния. Поэтому на первых десяти предсерийных Т-26 установили 37-мм пушки Гочкиса в правой башне.

Первый экземпляр двухбашенного танка Т-26, вооруженного 37-мм пушкой Б-3, вид спереди (АСКМ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: