Виктор Драчук - Дорогами тысячелетий. О чем поведали письмена

- Название:Дорогами тысячелетий. О чем поведали письмена

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Драчук - Дорогами тысячелетий. О чем поведали письмена краткое содержание

Дорогами тысячелетий. О чем поведали письмена - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но исследователь хотел установить, кому эта монограмма могла принадлежать. И вскоре ответ был дан: князю Владимиру… Однако имя было отождествлено с монограммой лишь на основании одинакового количества букв.

Такая расшифровка мало кого убедила.

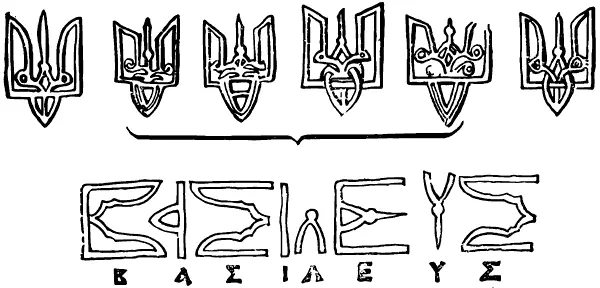

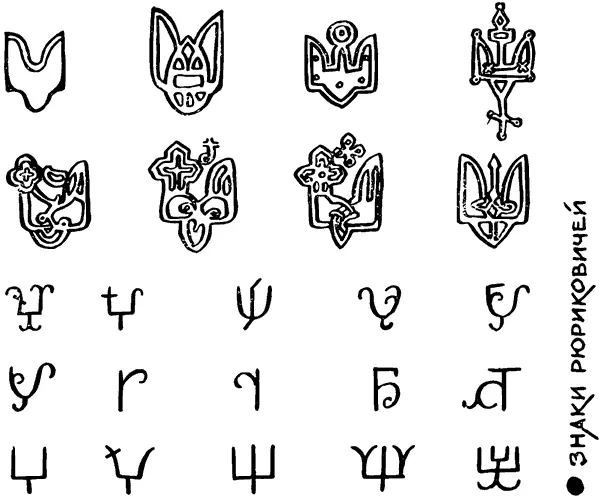

Значки эти вызывали и до сих пор вызывают оживленные дискуссии. Спорили преимущественно о том, что же они означают, как их расшифровать, на что они могут быть похожи. Условно эти таинственные эмблемы назвали «знаками Рюриковичей». «Наверное, это схематическое изображение древнего корабля», — говорили одни. «Да нет же, это изображение светильника», — утверждали другие. Третьи придерживались мнения К. Болсуновского, что это зашифрованная монограмма, читающаяся как базилевс, то есть царь.

Особенно жаркие споры велись вокруг древнейших русских монет X–XI веков, на которых рядом с изображением князя или занимая обратную сторону монеты стоял такой знак.

Впервые серьезно и научно обоснованно рассмотрел эти знаки академик Б. Рыбаков. Он показал, что при анализе «знаков Рюриковичей» надо обращать внимание на знаки, имеющиеся не только на древнерусских монетах, но и на других предметах.

Б. Рыбаков условно подразделил знаки на несколько групп. Тогда стало ясно, что знаки эти — клейма различных мастеров, княжеские знаки, тамги (так назывались у тюркских народов личные и родовые эмблемы). Например, если ремесленник принадлежал князю, то ставил на свою продукцию княжеский знак. И все знали, где предмет изготовлен или кому принадлежит. Княжеские знаки на бляшках поясов дружинников — значит, и дружинники княжеские.

Однажды на Тамани была найдена накладка на среднюю часть лука, а на ней — тщательно выгравированный знак, очень похожий на геральдический знак Ярослава Мудрого, известный по монетам. Похожий, но неидентичный. Б. Рыбакову удалось выяснить имя владельца знака. Это был брат Ярослава Мудрого, отважный Мстислав, получивший от отца князя Владимира в управление Тмутаракань в 987 году. Однако говорить о том, что и лук принадлежал Мстиславу, преждевременно, ибо он мог быть луком Мстиславова дружинника. На Северном Кавказе в районе Нальчика обнаружили также железное навершие, чрезвычайно похожее на описанный выше княжеский герб. Словом, где только не бывали русские дружины…

Встречаются «знаки Рюриковичей» и на свинцовых печатях и пломбах. Некоторые исследователи считали, что печати и пломбы со знаками принадлежат только князьям. Крупнейший советский исследователь печатей В. Янин предположил, что они принадлежали административным лицам. Пломбы же — их называют «дрогичинскими» по месту основных находок у города Дрогичина, в районе реки Буг, — служили обычными товарными пломбами.

Отметим, что о знаках, на которые наши предки не скупились, упоминали некоторые современники древних славян. В 943–944 годах русские, собирая дань, оставляли какой-то знак, освобождавший от дальнейших сборов дани в этом месте, пишет арабский писатель Ибн-Мискавейх. Можно предположить, что это был знак правившего тогда князя Игоря.

«В лето 6455, иде Ольга Новугороду, и устави по Мсте погосты и дани, и по Лузе оброки и дани; и ловища ея суть по всей земли и знаменья и места и погосты». (Слово «знаменья» означает, очевидно, знак княжеской собственности, которым Ольга пользовалась во время поездки.) По мнению академика Б. Рыбакова, слово «знамя» тождественно знаку, тамге. В этом убеждает и тот факт, что «Русская правда» словом «знаменный» обозначала предмет, помеченный княжеским знаком. Кроме того, «Русская правда» сообщает о знаках, употреблявшихся в княжеском хозяйстве: «А за княж конь, иже той с пятном, 3 гривны». Под словом «пятно» здесь нужно понимать княжеский знак.

Есть и другие свидетельства о так называемых знаках Рюриковичей, как письменные, так и археологические.

Начало «знаков Рюриковичей», по моему мнению, можно искать среди знаков Северного Причерноморья римского времени, а также тамг раннесредневековых изделий, наиболее полно описанных Б. Рыбаковым.

В 1893 году неподалеку от села Хацки обнаружили клад, относящийся к VI веку нашей эры. В нем были женские серебряные браслеты, подвески в форме трапеции, три комплекта богатых поясных наборов и другие предметы. Особенно интересны поясные наконечники с какими-то знаками, вырезанными на поверхности. Объяснить их толком так никто и не смог.

Прошло шестнадцать лет, и в 1909 году в селе Мартыновка Каневского района Киевской области нашли еще один клад, также датированный VI веком нашей эры. В нем были фигурки коней и человечков, застежки и масса других предметов. Большинство изготовлено местными умельцами и лишь незначительная часть — византийскими. Среди вещей местного производства вновь были бляшки со знаками от серебряных поясных наборов. Тщательно исследовав эти находки, академик Б. Рыбаков пришел к выводу, что эмблемы на бляшках принадлежат древним русам.

Изображения на этих бляшках и явились следующим звеном цепи, ведущей к «знакам Рюриковичей».

К сожалению, у нас нет еще всех звеньев перехода знаков Северного Причерноморья и рассмотренных изображений раннего средневековья в «знаки Рюриковичей». Не хватает одного и очень важного звена, связующего их непосредственно с княжескими гербами Киевской Руси.

Не исключена и возможность местного происхождения некоторых славянских тамг. В последнее время в районах реки Припяти, где жили древние славяне, найдено много трапециевидных подвесок с эмблемами в форме двузубца. Они датируются рубежом новой эры.

Кирилл и Мефодий… Создатели славянской азбуки родились в шумном и пыльном македонском городе Солуни. (Сейчас это греческий город Салоники.) Мефодий в 820 году, а через шесть лет — Константин (Кирилл). Отец их был болгарин. В это время добрую половину населения города составляли славяне, поэтому немудрено, что братья свободно владели славянским языком. Мать-гречанка постаралась дать Константину и Мефодию хорошее образование.

Особенно интересна фигура Константина, принявшего перед смертью имя Кирилл. Уже в детстве он поражал своих учителей блестящими способностями. В 14 лет посланный родителями в Константинополь, Кирилл изучает астрономию и математику, риторику и музыку, философию и античную литературу, богословие. Перед ним открывалась блестящая карьера, но он занимает скромное место патриаршего библиотекаря, а вскоре покидает его, чтобы посвятить себя философии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: