Юрий Каторин - Уникальная и парадоксальная военная техника, т.2

- Название:Уникальная и парадоксальная военная техника, т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Полигон

- Год:2003

- Город:СПб

- ISBN:5-89173-238-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Каторин - Уникальная и парадоксальная военная техника, т.2 краткое содержание

Читатель узнает об истории появления многих образцов такой необычной техники и причинах появления парадоксальных идей и проектов.

Уникальная и парадоксальная военная техника, т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

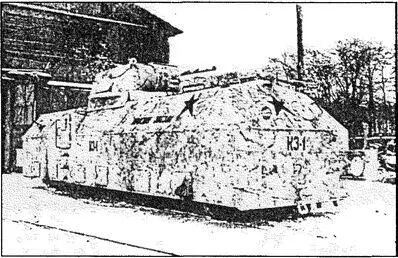

Артиллерийская бронеплощадка (СССР).

В 1941–1942 годах на Коломенском кораблестроительном заводе была построена тяжелая бронедрезина «Красная звезда», где широко использовались танковые и паровозные агрегаты. Был произведен только опытный образец: боевая масса — 60 т, длина — 11,72 м, ширина — 2,48 м, высота — 2,7 м, вооружение — одна 76,2-мм пушка ЗИС-5, пять 7,62-мм пулеметов ДТ, боекомплект — 100 снарядов, 10 000 патронов. Бронирование: лоб, борта, корма — 45 мм; крыша — 20 мм; башня — 75 мм. Силовая установка — два двигателя В-2К по 600 л. с. каждый, скорость — 43 км/ч (вперед и назад), экипаж — 8 человек.

Бронедрезина Красной Армии.

Зенитные бронепоезда

Зенитные бронепоезда предназначались для огневой поддержки войск и ведения самостоятельных боевых действий в полосе железных дорог. В условиях быстро меняющейся обстановки они иногда являлись единственным средством для обороны прифронтовых коммуникаций и обеспечивали прикрытие железных дорог до подхода других средств ПВО.

К началу Великой Отечественной войны в составе Красной Армии имелся только один зенитный артиллерийский дивизион, имевший материальную часть на железнодорожных установках. Первые месяцы войны показали эффективность действий зенитных бронепоездов в борьбе с немецкой авиацией. Он обладал рядом весьма ценных качеств: подвижностью, возможностью одновременного ведения огня зенитно-артиллерийскими и пулеметными системами различных калибров, постоянной готовностью вести бой в условиях взрывной волны и осколков.

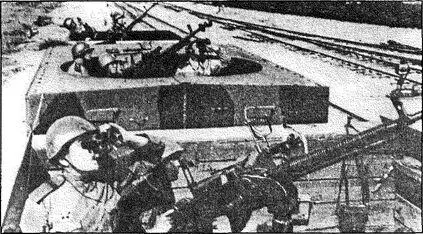

Советские железнодорожные зенитчики. Карельский фронт. Май 1943 года.

В августе — сентябре 1941 года во 2-м корпусе ПВО (Ленинград) появилось пять отдельных железнодорожных батарей (ОЖДБ). По существу, они были первыми зенитными бронепоездами в системе ПВО страны. Железнодорожные батареи сразу вступили в бой. 9 сентября 3-я ОЖДБ, прикрывавшая ст. Саперная, рассеяла своим огнем колонну войск противника, двигавшуюся по дороге д. Ивановское — колхоз «Социалист», уничтожила два дзота у моста через р. Тосна и подавила 105-мм немецкую батарею. 8 декабря были сформированы 6-я и 7-я ОЖДБ.

Широкое строительство и формирование зенитных бронепоездов ПВО началось в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) от 23 ноября 1941 года. Так на фронтах появились 22, 23 и 24-й отдельные зенитные бронепоезда ПВО. Каждый из них имел на вооружении четыре 76,2-мм орудия, два строенных пулемета калибра 7,62 мм и четыре станковых пулемета «максим». Подвижной состав включал бронированный паровоз, семь бронированных площадок, один классный и два крытых двухосных вагона, одну двухосную платформу.

Несколько позднее штат изменился за счет более мощного и разнообразного вооружения: три орудия калибра 76,2 мм, два орудия МЗА (37-мм или 25-мм), три крупнокалиберных пулемета (12,7-мм) ДШК. Число бронированных площадок сократилось до шести, крытых вагонов увеличилось до пяти, платформ — до двух.

Из числа первых семи зенитных бронепоездов один по указанию командующего войсками ПВО территории страны генерал-лейтенанта М. С. Громадина вооружался четырьмя 37-мм зенитными пушками, установленными на отдельных платформах (совместно с одиночными ПВ-1 на каждый). В состав бронепоезда вошла платформа управления с четырьмя пулеметами «максим».

Бронепоезда имели средства связи — радио и проводные, транспортные средства. Подвижной состав под материальную часть вооружения представлял собой двухосные платформы с противопульным и противоосколочным бронированием, бронированные вагоны для личного состава и боеприпасов, ремонтно-восстановительные платформы.

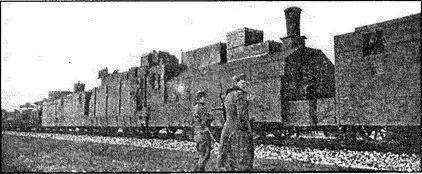

Немецкий бронепоезд № 28 после перевооружения советским оружием. Лето 1942 года.

В организационном отношении зенитный бронепоезд представлял собой отдельную часть, которая подчинялась непосредственно командующему корпусным, дивизионным районом (корпусом, дивизией) ПВО. Он состоял из следующих подразделений: взвода управления, взвода зенитной артиллерии среднего калибра, взвода малокалиберной зенитной артиллерии, службы восстановления пути, службы арттехнического обеспечения, хозяйственного отделения.

В июне 1944 года в связи с укомплектованием бронепоездов ПВО крупнокалиберными пулеметами ДШК (это позволило создать достаточно эффективную систему огня на малых и средних высотах без малокалиберных пушек) из его состава был выведен взвод 37 (27) — мм зенитных пушек.

На 12 апреля 1943 года в системе ПВО страны имелось 55 отдельных зенитных бронепоездов (включая ОЖДБ), к концу войны — более 200. В основном они находились в составе прифронтовых соединений ПВО и использовались для самостоятельной обороны железнодорожных объектов, усиления противовоздушной обороны крупных железнодорожных узлов и мостов, временной противовоздушной обороны железнодорожных объектов при перегруппировке основных средств ПВО, сопровождения поездов в пути. Непосредственно в прифронтовой полосе находился 31 бронепоезд, остальные осуществляли оборону объектов армейского и фронтового тыла.

Боевой порядок зенитного бронепоезда на прикрытии станций, мостов и других стационарных объектов состоял из командных и наблюдательных пунктов, огневых позиций (точек) и мест органов боевого питания. Расположение огневых точек могло быть линейным — вдоль железной дороги на параллельных путях (при отсутствии тупиков), либо (предпочтительно) групповым — по углам треугольника, четырехугольника и др. Таким образом создавалась возможность массировать огонь и обеспечивать его маневренность. В любом случае рекомендовалось размещать установки с пушками среднего и малого калибров на направлениях наиболее вероятных полетов самолетов противника в районах входной и выходной стрелок, хорошо заметных ориентиров — шоссе, река и др. Часть орудий малого калибра и пулеметов располагалась вблизи обороняемого объекта с целью воспрепятствовать бомбометанию с пикирования. При отсутствии орудий малого калибра для уничтожения пикирующих самолетов выделялись орудия среднего калибра. Штурмовики противника уничтожались огнем зенитных пулеметов, при массированных налетах использовались орудия малого и среднего калибров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: