Юрий Каторин - Уникальная и парадоксальная военная техника, т.2

- Название:Уникальная и парадоксальная военная техника, т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Полигон

- Год:2003

- Город:СПб

- ISBN:5-89173-238-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Каторин - Уникальная и парадоксальная военная техника, т.2 краткое содержание

Читатель узнает об истории появления многих образцов такой необычной техники и причинах появления парадоксальных идей и проектов.

Уникальная и парадоксальная военная техника, т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При длительной дислокации в одном пункте пушки малого калибра и пулеметы снимались с бронеплощадок и ставились на грунт на удалении 200–300 м от обороняемого объекта. Часть пулеметов устанавливалась у стоянки паровоза и крытых вагонов. Средства управления огнем снимались с бронеплощадок и ставились на грунт в сторону наилучшего обзора на удалении, определяемом длиной кабелей синхронной передачи. КП бронепоезда располагался, как правило, на удалении 200–300 м от взвода МЗА таким образом, чтобы было удобно наблюдать за воздушным противником и управлять огнем.

При сопровождении железнодорожных составов огневые средства бронепоезда рассредоточивались: орудия — в голове и хвосте эшелона, а зенитные пулеметы — в середине. На прикрытии группы эшелонов считалось целесообразным иметь бронепоезд через каждые 2–3 эшелона. Зенитные бронепоезда при этом организовывали единую систему огня.

Противовоздушное прикрытие войск, совершавших марш, осуществлялось в движении. При наличии нескольких паровозов производилось распределение огневых средств (расчлененный боевой порядок) вдоль железнодорожной линии с интервалами между огневыми группами в 2–3 км (в зависимости от протяженности колонны войск). При этом установки с пушками располагались в голове и хвосте, а бронеплатформа с пулеметами — в центре боевого порядка. При одном паровозе бронепоезд перемещался на уровне середины войсковой колонны. В светлое время суток личный состав бронепоезда находился в готовности к открытию огня, ночью у орудий и пулеметов оставались дежурные номера расчетов, которые одновременно обеспечивали охрану бронепоезда и его оборону от возможных действий разведывательно-диверсионных групп противника. При появлении самолетов противника бронепоезд открывал огонь с ходу.

В любых условиях инициатива командиров взводов (бронеплощадок, орудий, пулеметов) в самостоятельном открытии огня в соответствии с заранее полученными указаниями и создавшейся воздушной обстановкой являлась обязательным условием эффективного использования огневых средств бронепоезда.

Способы стрельбы и виды огня определялись соответствующими правилами. Отсутствие радиолокаторов и прожекторов позволяло вести ночью только заградительный огонь.

Разведка воздушной обстановки при обороне стационарного объекта велась круглосуточно в подразделениях и на КП бронепоезда. В редких случаях командир выставлял по одному наблюдательному посту в сторону вероятного направления авиации противника на расстояние до 15 км. Связь командира со своими взводами и постами ВНОС в большинстве случаев была проводная. Со старшим начальником связь осуществлялась по проводам (в том числе использовались линии связи МПС) и радио. В отдельных случаях, например в Мурманском корпусном районе ПВО при охране Кировской железной дороги, с 1943 года бронепоезда получали необходимую информацию от радиолокационных станций (РЛС). Данные, полученные от РЛС «Редут», установленной на ст. Лоухи, передавались по проводам от станции к станции, а также по радио на бронепоезда и узел связи оперативной группы управления.

Взаимодействие с другими частями организовывалось с указаниями вышестоящего штаба ПВО, в отсутствие указаний — самостоятельно, на основе плановой таблицы взаимодействия.

Питание бронепоездов боеприпасами, снаряжением и продовольствием производилось с ближайших армейских и фронтовых складов по нарядам тех соединений ПВО, которым они подчинялись. На бронепоездах хранилось 0,5–1 боекомплект (БК) боеприпасов, на станции базирования 1–2 БК.

Опыт подтвердил возможность быстро перебрасывать бронепоезда ПВО в районы, где авиация противника проявляла повышенную активность. Боевой успех достигался прежде всего высокоманевренными действиями и как следствие — внезапностью огня для фашистских летчиков. Появление бронепоезда у объекта, ранее не прикрытого средствами ПВО, почти всегда приводило к уничтожению самолетов противника.

Важную роль сыграли бронепоезда при перегруппировках основных сил и средств прифронтовых соединений ПВО при стратегическом наступлении советских войск в 1943–1945 годах. Так, 29 сентября 1943 года Бологоевский дивизионный район ПВО получил задачу на оборону оперативных перевозок 2-го Прибалтийского фронта, особенно на участках Ржев — Великие Луки, Торжок — Соблаго, Пено — Великие Луки. Командованием района было принято решение часть сил и средств ПВО перебросить из Бологого, Осташкова, Торжка. Временно ПВО указанных пунктов была усилена бронепоездами. Впоследствии с подходом отдельных зенитных артиллерийских дивизионов они были переброшены ближе к фронту на железнодорожные станции, не прикрытые огнем зенитной артиллерии среднего калибра.

Зенитным бронепоездам нередко приходилось иметь дело с наземным противником. 10 января 1945 года фашисты (до двух пехотных полков, усиленных шестьюдесятью танками и штурмовыми орудиями) перешли в наступление на узком участке фронта (железная дорога Мемель — Кретченга). 207-й бронепоезд совместно с нашими частями вначале огнем сдерживал натиск противника, а затем поддерживал наши контратакующие войска, участвовал в ликвидации Мемельского плацдарма.

Железнодорожные бронеавтомобили

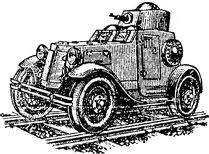

Уже отмечалось выше, что в составе бронепоездов имелись бронеавтомобили, приспособленные для движения по железнодорожному пути. Они применялись для ведения разведки, доставки донесений, поддержки десанта. Первым на вооружение бронедивизионов поступил легкий бронеавтомобиль ФАИ. Он был разработан в 1933 году и производился на Ижорском заводе на базе автомобиля ГАЗ-А. На машине был установлен бензиновый четырехцилиндровый двигатель жидкого охлаждения «Форд-А» мощностью 40 л. с. Бронеавтомобиль развивал скорость до 80 км/ч на обычном ходу и 40 км/ч по железной дороге. Шины менялись на металлические бандажи с ребордами за 30 мин. Вес варианта машины на железнодорожном ходу составлял 1,9 т. Он обладал запасом хода 160–200 км, запасом топлива 40 л. Машина имела вращающуюся башню с 7,62-мм пулеметом ДТ, боекомплект 2520 патронов. Длина ее была 4310 мм, ширина — 1675 мм, высота — 2210 мм. Бронирование передней части корпуса и башни было 6 мм. Состав экипажа — 2 человека. В 1938 году ФАИ был модернизирован с установкой на шасси автомобиля ГАЗ-Ml (ФАИ-М). Построено было 676 легких бронеавтомобилей ФАИ, но данных о том, сколько было произведено в варианте с возможностью двигаться по железной дороге, неизвестно.

Вариант бронеавтомобиля ФАИ на железнодорожном ходу. Разработан на Ижорском заводе в 1933 году.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: