Михаил Постников - Критическое исследование хронологии древнего мира. Восток и средневековье. Том 3

- Название:Критическое исследование хронологии древнего мира. Восток и средневековье. Том 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Постников - Критическое исследование хронологии древнего мира. Восток и средневековье. Том 3 краткое содержание

Автор познакомился с трудом Морозова году в 1965–м, но его попытки обсудить его соображения с профессиональными историками ни к чему не привели. Все кончалось более или менее площадной руганью и утверждениями типа «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!». Самым вежливым образом отреагировал Л.Н.Гумилев, заявив: «Мы, историки, не лезем в математику и просим вас, математиков, не лезть в историю!» Он в принципе прав — науку должны развивать специалисты и только специалисты, но вместе с тем специалисты должны четко и убедительно отвечать на недоуменные вопросы профанов и разъяснять им, в чем они не правы. Как раз этого автор не мог добиться от специалистов — историков.

Пришлось М.М.Постникову самому разбираться, в чем тут дело, и постепенно он пришел к выводу, что Морозов во многом прав и ошибается не Морозов, а наука история, которая где–то в XVI веке повернула не туда в результате работы Скалитера и Петавиуса.

По результатам этого исследования выдающийся математик лауреат Ленинской премии профессор Михаил Михайлович Постников прочитал (группе математиков включающей А.Т.Фоменко, А.С.Мищенко и др.) цикл лекций по древней истории, на основании которых в 1977 г. появилась рукопись данной книги.

Критическое исследование хронологии древнего мира. Восток и средневековье. Том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

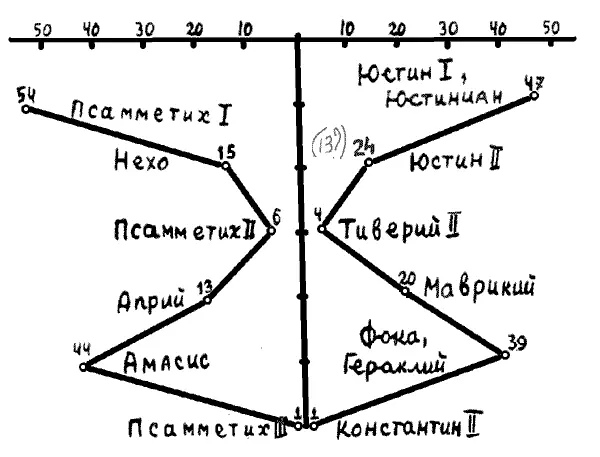

Гераклий пришел из Африки, неподчинившейся Фоке; поэтому годы его правления объединены с годами Фоки.

Рис. 4

Ввиду отсутствия фактической информации произвести параллельное сравнение событий обоих династических потоков не представляется возможным. Можно только отметить, что крупным деятелям слева (Псамметиху I и Амасису) соответствуют крупные деятели справа (Юстиниан и Гераклий). Любопытно также, что согласно Геродоту Амасис был подобно Фоке «низкого рода» и пришел к власти в результате гражданской войны (см. [128], стр. 408).

Сравнение длительностей правлений (см. рис. 4) говорит само за себя.

Итак, мы видим, что и династия XXVI списана, как и следовало ожидать, с византийских императоров.

От псевдодвадцать седьмой до псевдотридцать первой династии

Саисская династия прекратила свое существование под ударами персов, подобно тому как власть Византии в Египте была уничтожена арабами. В следующую XXVII династию историки объединяют персидских царей (Ахеменидов), властвовавших над Египтом.

Как прекратилось в Египте господство персов, истории неизвестно (см. [32], т. 2, стр. 154). Кроме догадок ничего неизвестно и о сменившем персов царе Амиртее, из которого Манефон делает XXVIII (или Вторую Саисскую) династию с 6 годами царствования. От первого царя следующей XXIX династии, Неферита I, осталось две стелы, сфинкс с надписью, в которой упоминается Мемфис, и рельефы в Фивах. Кроме того, найдена погребальная статуэтка царя. Это дает право Тураеву с удовлетворением заключить, что «перед нами уже настоящий фараон, владеющий и Мемфисом и Фивами, производящий постройки в их храмах, ведущий международную политику, наконец, царствовавший до конца жизни» ([32], т. 2, стр. 155).

Мы видим, на основе каких крох фактического материала, историкам приходится делать далеко идущие выводы. Самое же печальное, когда вывод сделан и несколько раз воспроизведен авторами монографий и учебников, уже никто не задается вопросом о его происхождении.

О XXIX династии больше ничего по существу неизвестно. Следующая XXX династия удивляет «староегипетскими» именами ее царей. Тураев пишет, что эти цари вели «постоянные трудные и сложные войны» и потому (? — Авт .) они «приняли в свою титулатуру имена, сближающие их с Сесострисами, Рамсесами и другими славными фараонами славной древности» ([32], т. 2, стр. 156). Когда Тураев начинает приводить примеры, выясняется, что это «сближение» состоит попросту в том, что два из многочисленных имен Нектанеба I те же, что у Аменхотена III и Рамзеса II, а тронное имя Нектанеба II «тождественно с таковым же именем Сенусерта I» ([32], т. 2, стр. 156). Приходится удивляться искусству египтологов, умеющих отличать надпись, скажем, Нектанеба II от надписи Сенусерта I.

Сведений о деятельности царей XXX династии Тураев приводит довольно много, правда, сообщая при этом, что «наш главный, если не единственный, источник — Диодор путает имена фараонов (интересно, как это было выяснено? — Авт. ) и не дает нам возможности выяснить, что случилось при Акорисе, что при Нектанебе» ([32], т. 2, стр. 156). Он особо отмечает, что фараоны этой эпохи «были религиозны. Они считали своей обязанностью… заботиться о храмах. Следы этих забот до такой степени многочисленны, что вызывает удивление и кажутся невероятными, при мысли о кратковременных царствованиях и постоянных войнах. От Фил до Гесема и Навкратися рассеяны воздвигнутые в это время храмы, наосы, статуи, обелиски, изваяния львов и т. п. И все это… поражает изяществом, законченностью, тщательностью отделки» ([32], т. 2, стр. 169).

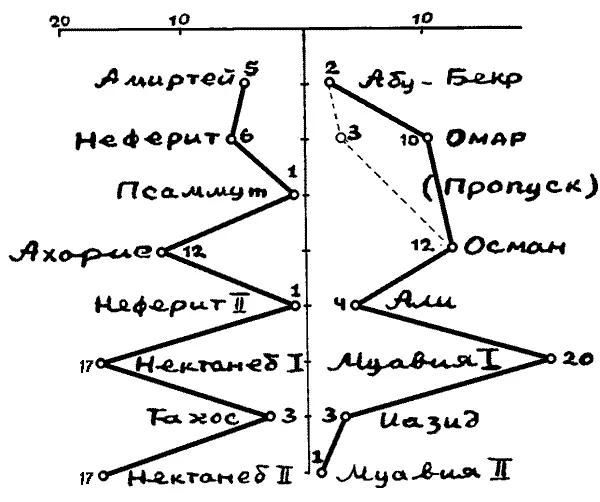

Морозов сравнивает все три последние династии с арабскими

| Египетские фараоны | Арабские халифы | |

| Династия XXVIII | Первые халифы | |

| Амитрей, 5 лет, (404–399) | Абу–бекр, 2года, (632–634) | |

| Династия XXIX | ||

| Неферит, 1,6 лет, (399–393) | Омар, всего 10 лет, (634–644) | |

| в Египте 3 года, (641–644) | ||

| Псаммут, 1 год, 393 | ||

| Пропуск | ||

| Ахорис, 12 лет, (393–381) | Осман, 12 лет, (644–656) | |

| Неферит II, 1 год, (381–380) | Али, 4 года, (656–660) | |

| Династия XXX | Омайады | |

| Нектанеб I, 17 лет, (380–363) | Муавия I, 20 лет, (660–680) | |

| Тахос, 3 года, (363–360) | Йазид I, 3 года, (680–683) | |

| Нектанеб II, 17 лет, (360–343) | Муавия II, 1 год, (683–684) |

Время правления фараонов указано по Брикерману ([12], стр. 178)

Рис. 5

Сходство выражено настолько резко, что нет сомнения в том, что под псевдонимом династий XXVIII—XXX скрыты арабские властители Египта. К слову сказать, один из пунктов, удивляющих Тураева (см. [32], т. 2, стр. 155), состоит в том, что Диодор (напомним, «главный, если не единственный, источник») говорит «о царе арабов и египтян!»

Против этого вывода можно возразить, что, скажем, Муавия никак не может быть осуществлявшим широкую религиозно–строительную программу Нектанебом, поскольку ислам запрещает изображения живых существ (это запрещение восходит к библейскому «не сотвори себе кумира»). Позже в главе 15, специально посвященной исламу и арабам, мы покажем, что это возражение серьезной силы не имеет.

После династии XXX Египет на короткое время вновь завоевывают персы. Это правление известно как XXXI династия; но, например, Бикерман ее просто опускает. Нам тоже нет смысла рассматривать ее отдельно от истории Персии.

Династия Птолемеев

«Списки всезнающего египетского жреца Манефо… заканчиваются 31 династией «египетских» царей, и после них историки уже самовольно, без жрецов, начинают царство Александра Македонского и его преемников — Птолемеев» ([6], стр. 1190).

Все представители этой династии имели одно и то же имя Птолемей (означающее «состязавшийся с богом», т. е. «Богоборец»; см. [6], стр. 1191) и отличались друг от друга номерами (от I до XII или XVI) и прозвищами: Спаситель (Сотер), Братолюб (Филадельф), Благодетель (Эвергет), Отцелюб (Филопатр), Выявитель (Эпифан) и т. д.

История Птолемеев довольно резко делится на два периода.

Первые Птолемеи были умными, энергичными правителями, создавшими процветающее государство. Хотя они были греками и проводниками греческой культуры, но египтяне признавали их богами и для «первых Птолемеев египетские жрецы составили тронные имена по образцу бывших в употреблении при Рамсесе II и его преемниках… изображения (первых Птолемеев. — Авт. )… в виде фараонов встречаются на стенах храмов и на стелах в огромном количестве… В тексте, найденном в Пифоне, повествуется, после утверждения о божественном происхождении Филадельфа и длинных славословий в честь его, что в 5–й год своего царствования он отправился в Пифон, где в то время закончился постройкой храм Атума, заботился о его Украшении, посетил затем находившийся вблизи другой храм Атума, сделал в него богатые пожертвования. Потом он отправился в «Персию» (?! — Авт. )… Затем говорится, что царь поклонился со своей женой трем священным быкам, и приводится длинный список царских пожертвований храмам. Если бы не греческие имена, да не поздняя орфография, мы бы могли принять этот текст за произведение Тутмоса или Рамзеса…» ([32],т. 2, стр. 212—215).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: