Михаил Постников - Критическое исследование хронологии древнего мира. Восток и средневековье. Том 3

- Название:Критическое исследование хронологии древнего мира. Восток и средневековье. Том 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Постников - Критическое исследование хронологии древнего мира. Восток и средневековье. Том 3 краткое содержание

Автор познакомился с трудом Морозова году в 1965–м, но его попытки обсудить его соображения с профессиональными историками ни к чему не привели. Все кончалось более или менее площадной руганью и утверждениями типа «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!». Самым вежливым образом отреагировал Л.Н.Гумилев, заявив: «Мы, историки, не лезем в математику и просим вас, математиков, не лезть в историю!» Он в принципе прав — науку должны развивать специалисты и только специалисты, но вместе с тем специалисты должны четко и убедительно отвечать на недоуменные вопросы профанов и разъяснять им, в чем они не правы. Как раз этого автор не мог добиться от специалистов — историков.

Пришлось М.М.Постникову самому разбираться, в чем тут дело, и постепенно он пришел к выводу, что Морозов во многом прав и ошибается не Морозов, а наука история, которая где–то в XVI веке повернула не туда в результате работы Скалитера и Петавиуса.

По результатам этого исследования выдающийся математик лауреат Ленинской премии профессор Михаил Михайлович Постников прочитал (группе математиков включающей А.Т.Фоменко, А.С.Мищенко и др.) цикл лекций по древней истории, на основании которых в 1977 г. появилась рукопись данной книги.

Критическое исследование хронологии древнего мира. Восток и средневековье. Том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

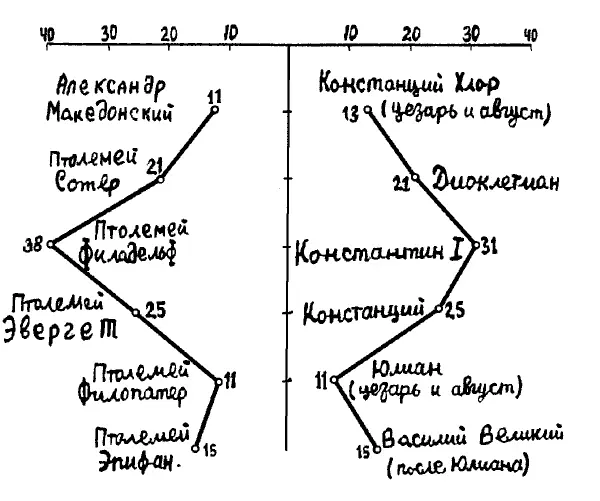

На рис. 6 приведено сравнение пяти первых Птолемеев (и Александра Македонского) с шестью первыми «римскими» императорами. Хотя число точек сравнения мало для надежных статистических выводов, но в свете всего сказанного ранее, едва ли можно сомневаться в том, что и эта династия списана все с того же источника. К тому же и в событийной истории обоих династических потоков обнаруживаются многократные совпадения и аналогии. Например, нам говорят, что первый Птолемей Сотер (Богоборец Спаситель) в первые годы имел соправителей Александра II (сына Александра Македонского) и Филиппа Аридея, которых он, в конце концов, убил. В римской же истории убийства эти приписываются уже Константину, а сыну Александра соответствует тут Максимин (т. е. сын Великого), а Аридею Галерий. При Сотере так же, как при Юлии Цезаре и Диоклетиане, возвышается Александрия и в ней «сосредотачивается ученость всего мира». Третий Птолемей Эвергет (Богоборец Благодетель) ведет, подобно его аналогу Констанцию II, упорные войны на Востоке (с «персами») и т. д. и т. п.

Любопытно также, что Диоклетиан правил с 284 г. по 305 г., а его аналог Птолемей I с–305 г. по–284 г. Те же года, но только плюсы переменены на минусы!

Тот факт, что Александр Македонский налегает на рис. 6 на Хлора, не означает, конечно, что он целиком списан с Хлора. Очень сложная и многосоставная легенда об Александре просто заимствовала у Хлора ряд деталей (в том числе и длительность правления).

Нам говорят, что Богоборцы—Птолемеи возобновляли древние храмы, удерживая на них древние надписи, как действовали после них и римляне. «Все это утверждается, конечно, в объяснение того, каким образом стены храмов, на которых есть мелкие иероглифические указания на построение их при Птолемеях, все исписаны не их собственными приключениями, а восхваляют главным образом царей чуждых им династий «за 5000 лет до них». Но такое объяснение может удовлетворить лишь по–детски наивного человека. Все, что мы знаем из всемирной истории о действиях слуг земных царей (потому что они, а не сами цари, разрисовывали стены), стоит с таким предположением в полном противоречии. Слуги всегда льстили живым царям, от которых сыпались им милость и награды, а не давно умерших, за исключением тех, которых они считали на небе в свите бога–отца и его сына и потому способными не менее живого царя оказать им заступничество за грехи.

Рис. 6

Объяснение здесь может быть только одно: не слуги «Состязавшихся с богом» возобновляли с величайшей точностью хвалебные надписи древним царям, позабыв о своих собственных царях…, а было нечто совершенно другое…» ([6], стр. 1199—1200).

Нет сомнения, что рисовальщики надписей подразумевали в них своих царей, Птолемеев, и сами Птолемеи это хорошо понимали. Таким образом, эти надписи дают документальное доказательство тождества Птолемеев с якобы более древними египетскими Царями.

Как и следовало ожидать, после первых Птолемеев в Египте наступает пора заката, о которой историки имеют весьма смутные и сбивчивые сведения. Найдены даже документы, утверждающие, что в это время власть в Египте перешла в руки другой (!) «туземной» (?!) династии (см. [32], т. 2, стр. 216). Пытаясь дать рациональное объяснение, историки изобретают концепцию восстаний, будто бы потрясавших в это время державу Птолемеев. Здесь мы в пятый раз сталкиваемся все с тем же разрывом между двумя апокрифическими периодами, возникающими из–за трудности их состыковки.

Нам говорят, что уже при Птолемее VI (или VII) Филоматоре (Любящем мать) в Египте появляются римляне, влияние которых быстро растет. Следующие Птолемеи должны уже добиваться признания Рима. Их династическая история весьма сложна и путана.

Они то соправительствуют друг с другом, то уходят в изгнание, то возвращаются, то вновь изгоняются или убиваются. Один из Птолемеев женится сразу на двух Клеопатрах, одной матери, другой дочери и т. д. и т. п. Кончается все это драматической историей Клеопатры, после которой римляне осуществляют уже прямое правление Египтом. Победа над Клеопатрой (и ее любовником Антонием) завершила борьбу Октавиана за установление Римской империи.

Эта состыкованность последних Птолемеев с историей Рима заставляет думать, что в их истории действительно отражено время, предшествующее созданию Римской империи,но, конечно, не фантастической Империи II, а более реальной Империи III. Таким образом, мы впервые получаем реальные шансы проникнуть вглубь за пределы «заколдованного» IV века.

Однако соответствующий пересмотр всего обширнейшего археологического и нарративного материала выходит за пределы наших возможностей.

В заключение стоит отметить, что при сдвиге всей династии Птолемеев на 350 лет вперед, индуцированным отождествлением Империи II с Империей III, Птолемей III придется как раз на время Птолемея—астронома. В этом совпадении следует видеть корректирующую руку одного из ранних апокрифистов, когда хронологии Империй II и III еще путались, а в легенде о Птолемее—астрономе существовало представление о его царском происхождении (устойчивая средневековая традиция, сохранившаяся и в первые века книгопечатания, постоянно изображает Птолемея—астронома с царским венком на голове). Кто же дал кому имя, астроном царю, или царь астроному, пока можно только гадать.

Заключение

Произведенный обзор династической истории Египта не оставляет сомнений в общей правильности схемы Морозова, хотя детали его отождествлений (из которых мы привели только часть) бесспорно нуждаются в довольно серьезных корректировках. Но, конечно, прежде чем ее окончательно принять, необходимо обсудить, как эта схема сочетается с известными фактами о культуре и религии Египта (что мы пока почти полностью оставляли в стороне), а кроме того, ответить на главный вопрос: на основе каких предпосылок создалась «периодическая система египетской истории»?

Общая причина ее создания в целом ясна: необходимость удлинить историю, чтобы найти место для размещения на оси времени библейских государств (иудейского и израильского царств). Однако для создания многосуставчатой истории Египта нужно было иметь ее компоненты: представление о династиях и списки их правителей. Требуется объяснить, откуда они взялись. Точно также объяснения требует возникновение археологических памятников Египта со всеми их особенностями, в частности, нужно объяснить, почему иероглифические надписи содержат информацию, в основном, согласующуюся с представлением о династиях.

Наконец, следует обсудить и вопрос об объективных, например, астрономических, способах абсолютной датировки египетских событий. Всем этим мы займемся в следующих параграфах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: