Игорь Золотусский - По следам Гоголя

- Название:По следам Гоголя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Золотусский - По следам Гоголя краткое содержание

По следам Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Гоголь вернулся в Москву лишь осенью 1848 года. Позади были, быть может, самые трудные годы его жизни. Это были и годы болезней, душевных кризисов, годы писания и сожжения написанного, годы, когда Гоголь думал вовсе оставить поприще литературы, которое казалось ему утратившим свое значение, свою силу влияния на читателя. Но он не оставил его. В эти годы «антракта», как назвал их сам Гоголь, родилась его новая книга — книга, которая не походила ни на какие другие: поэма не поэма, роман не роман, книга без названия и без жанра, просто исповедь, с которой он решился обратиться ко всем в России — от царя до мелкого чиновника.

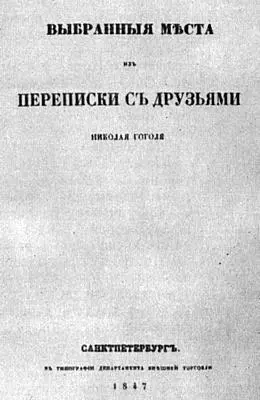

Это были «Выбранные места из переписки с друзьями».

В 1845 году он в минуты болезни и, как ему казалось, близости смерти сжег написанные главы второго тома поэмы и «нацарапал завещание». Потом это завещание в качестве предисловия появилось в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Тогда-то и начал он подумывать о какой-то особенной книге, о «прощальной повести», которая должна была стать повестью не в обычном смысле слова, а повестью его писательства, его жизни, повестью его душевной исповеди. Так образовывалась идея «Выбранных мест».

Гоголь составил эту книгу из писем, которые он писал друзьям и копии которых имел привычку оставлять у себя в портфеле. Иногда это были не копии, а черновики, потому что Гоголь любил отсылать своим адресатам текст, переписанный им самим и не содержащий никаких помарок. А бывало, что писал он небрежно, спустя рукава, с помарками и кляксами, но — очень близким людям, родным, приятелям. Там, где его перо сворачивало на серьезные вопросы, где задевалось нечто важное для Гоголя, он переписывал. Переписывал и черновик откладывал. Для этого у него существовали специальные конверты, которые он метил именем адресата. Иногда ему приходила мысль продолжить письмо, завершить недосказанное в нем и обратить его уже не к конкретному человеку, а к читателю — так по привычке действовал в нем писатель.

Адресатами Гоголя были: Александра Осиповна Смирнова-Россет, Петр Александрович Плетнев (ректор Петербургского университета и издатель «Современника»), Василий Андреевич Жуковский, Николай Михайлович Языков, Александр Петрович Толстой — бывший тверской губернатор, с которым Гоголь познакомился в Париже.

Гоголь включил в книгу и просто статьи, которые поспели к тому времени в его бумагах. Статью о Карамзине, статью о Пушкине, статью о русской поэзии, статью о «Мертвых душах», статью о церкви и т. д. Они выросли из тех же писем, из дневниковых заметок, из записей между делом, в то время когда Гоголь формально молчал, но в душе его совершалась огромная работа. Он эту работу, собственно, и представил глазам зрителей. Он распахнул двери в свою «душевную клеть», как он писал, в свою мастерскую.

То была не только мастерская писателя, поэта, но и душевный храм человека, куда доступ, кажется, разрешен только хозяину.

К тому времени, когда Гоголь приехал в Москву, «Выбранные места из переписки с друзьями» были уже прочитаны и почти повсеместно осуждены, причем на автора восстали как Москва, так и Петербург. Не было в России сословия, которое бы так или иначе не откликнулось на книгу. Одни говорили, что Гоголь оболгал Россию (тем, что высказал о ее жизни много печальных истин), другие оскорбились за поношение западной цивилизации, за восхваление церкви, монарха.

Н. В. ГОГОЛЬ «ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ». Титульный лист. 1847 г.

Книга Гоголя была полна излишеств. Год спустя он сам осудит их, сказав о себе: «Я размахнулся эдаким Хлестаковым». Но «намерение» (и это опять его слова) «было чистое». В «Выбранных местах» Гоголь хотел разом решить все вопросы русской жизни. Но такая цель не под силу одному человеку. Исходя из своего представления об идеале — и об идеале России, — он судил русскую реальность судом идеальности. То был строгий суд. И взятый в этой книге тон пророка, провозвестника и прорицателя смущал.

Страсти еще кипели, когда Гоголь вернулся. Во многих голосах, осуждавших его, слышалась вражда. Это больнее всего ударило по его сердцу. Ибо — при всех преувеличениях — книга его звала к миру. Она звала соотечественников объединиться, «как русские в 1812 году». Объединиться уже не против врага внешнего, а против врага внутреннего — взяток, корысти, нечестной жизни, лени. Каждый на своем месте должен делать свое дело честно — в этом Гоголь видел спасение России.

Пророчества Гоголя шли от сердца, но так же от сердца ответил ему и Белинский. К тому времени они уже обменялись письмами, одним из которых было знаменитое «Письмо к Гоголю». В своих письмах Белинскому, вызвавших этот ответ, Гоголь защищал «Выбранные места», признавая, впрочем, поспешность их издания и свой отрыв от положения текущих дел в России. Белинский возражал ему гневно: для него книга Гоголя была «падение», он называл автора ее «проповедником кнута» и «апостолом невежества». Он звал Гоголя вернуться к художественному творчеству, чтоб создать «новые творения, которые напомнили бы» его «прежние».

* * *

Гоголь вновь остановился у Погодина, но отношения с ним вконец испортились. В одной из статей «Переписки» Гоголь больно задел Погодина, назвав его неряшливым писателем и трудолюбивым муравьем, который никому не принес пользы. Погодин даже плакал, прочитав эти строки. И хотя имя Погодина не было полностью названо в книге, а зашифровано словами «один мой приятель» и буквой «П», все узнали, о ком идет речь.

Постоянные требования Погодина что-либо дать для журнала, чем-то литературным заплатить за гостеприимство, которое он оказывал Гоголю, раздражали Гоголя. Казалось, Погодин имеет какое- то право собственности на него.

11 ноября 1848 года Погодин решил отпраздновать день своего рождения в широком кругу московских знакомых. Гоголь тоже был на вечере, но отношения между ним и хозяином не улучшились.

В конце декабря Гоголь съезжает со своей квартиры на Девичьем поле и перебирается в дом Талызина на Никитском бульваре — дом, в котором жил граф А. П. Толстой. Это было просторное строение с каменным первым этажом и деревянным вторым. Выходя боковой стороной на Никитский, фасад дома смотрел в маленький сквер, засаженный деревьями. Гоголь занял две комнаты в нижнем этаже справа от входа. Весь верхний этаж занимали граф и графиня.

ДОМ НА СУВОРОВСКОМ БУЛЬВАРЕ, 7А — ДОМ ТАЛЫЗИНА, ГДЕ У ГР. А. П. ТОЛСТОГО ЖИЛ С 1848 ПО 1852 ГОД ГОГОЛЬ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: