Н. Румянцев - Жила ли Дева Мария?

- Название:Жила ли Дева Мария?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Атеист

- Год:1929

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Румянцев - Жила ли Дева Мария? краткое содержание

В этом отношении Мария заняла место рядом со своим мнимым сыном и основоположником христианства — Иисусом, а в некоторых странах даже оттеснила его на задний план, как это мы наблюдаем в католической Италии, Испании, Польше. Данное обстоятельство — видное место культа и образа названной христианской «богородицы» — заставляет нас разобраться и посмотреть, кем же или чем она была в действительности, а также какова история и значение самого ее культа. Переходя к разбору всего этого, мы заранее оговариваемся, что не собираемся давать здесь какого-либо самостоятельного своего исследования, а ограничиваемся лишь простой коротенькой сводкой того, что уже найдено по этим вопросам различными исследователями христианства и его составных элементов.

Жила ли Дева Мария? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Туда, в Назарет, по Луке, является ангел Гавриил к деве Марии, благовествует ей (а не Иосифу в Вифлееме, — как у Матфея) о предстоящем рождении ею сына от святого духа и наперед называет ей имя будущего младенца — мессии-христа. Та удивляется, но потом верит. Данная сцена, в основном, является плодом переработки все тех же, уже знакомых нам, ветхозаветных благовещенских сказаний о рождении Исаака и Самсона. Относительно предстоящего рождения последнего ангел является и говорит там жене Маноя: «Вот, ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына… от самого чрева младенец сей будет назорей („посвященный“) божий, и он начнет спасать Израиля» (Судей, 13 гл.). Таким образом, эти ветхозаветные места использовали не только Матфей, но и Лука, причем оба они заимствовали оттуда целиком даже отдельные фразы. Там же, в словах о Самсоне, — скажем теперь, — Матфей усмотрел также пророческий намек на именование Иисуса назореем, неудачно связав его с Назаретом.

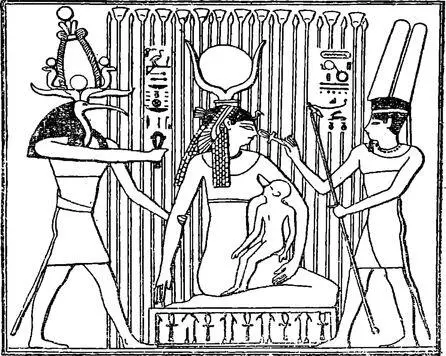

Рождение Изидой Гора в потаенном месте, среди тростника, куда она бежала от козней Сета.

Дальше у Луки идет рассказ о том, что по повелению римского императора Августа была назначена народная перепись «по всей земле», каковую в Палестине проводил наместник Квириний и по правилам каковой каждый гражданин обязан был являться в свой родной город, почему Иосифу с беременной Марией пришлось из северного Назарета путешествовать в южный Вифлеем, т. е. за многие десятки километров. Эта историческая справка или указание евангелиста представляет собою сплошную нелепицу. Прежде всего, известно, что при Августе никакой общегосударственной, общенародной переписи не производилось. Далее, Иосифу незачем было путешествовать так далеко — так как по римским законам каждый гражданин мог давать о себе сведения для переписи прямо властям того города, где он жил, а не откуда происходил родом. Женщин же и совсем не привлекали к ней: за них давали сведения мужья или отцы, братья.

В непримиримое противоречие с Матфеем попал здесь Лука из-за своего наместника Квириния: по словам первого евангелиста, Иисус полился при царе Ироде; по Луке — при названном наместнике. Лица эти хронологически несовместимы, ибо Ирод умер за десять лет до наместничества Квириния, а последний был назначен в Сирию и Палестину губернатором десять лет спустя смерти Ирода, когда Иудея потеряла свою политическую самостоятельность. Вся эта путаница объясняется тем, что Луке во что бы то ни стало хотелось подвести мнимо-историческую подкладку под вычитанный им из ветхого завета мотив переписи, каковой он усмотрел в качестве намека на отношение к мессии-христу в словах псалма: «Господь в переписи народов напишет: такой то родился там» (86,6). В таком использовании мнимых ветхозаветных намеков на события из жизни грядущего мессии Лука пошел еще дальше.

Так, из слов Исайи о яслях (1,3) Лука смастерил сцену положения новорожденного Иисуса Марией в ясли, за неимением, якобы, места в гостинице, куда он присоединил мотив пеленания младенца богоматерью, усмотрев его в словах книги Премудрости Соломона (7,4–5). Идя дальше, в связи с яслями и, значит, хлевом для скота, он был вынужден вывести на сцену и пастухов, как первых свидетелей рождения чудесного младенца и первых поклонников его.

Две последние сцены у Луки: о приветствии младенца Иисуса в храме престарелыми Симеоном и Анной и о выступлении его двенадцатилетним в храме пред учителями-книжниками, — навеяны ему и в некоторой своей части написаны в подражание отдельным рассказам о детстве мифического ветхозаветного пророка Самуила, — сына престарелой Анны. С последней евангелист списал образ и заимствовал имя для своей престарелой Анны; мотив же двенадцатилетнего Иисуса с его выступлением в храме он взял из иудейского предания, что первое пророческое выступление Самуила в храме произошло тогда, когда ему было двенадцать лет; предание это сохранилось в трудах Иосифа Флавия.

На этом мы заканчиваем свой краткий разбор благовещенских и рождественских сказаний Матфея и Луки об Иисусе и деве Марии. Разбор это показал нам, что во второй половине II в. евангельская история названных мифических героев пополняется, по сравнению с евангелием Марка, целым рядом новых мотивов, сцен, вращающихся вокруг идей зачатия и рождения мессии-христа и рисующих его мнимоземное происхождение. В связи с развитием этих идей и необходимостью выразить их, наглядно изобразить в соответствующих картинах, выдвигается на сцену, кроме самого Иисуса, также его мать Мария, начинает создаваться, хотя еще в небольшой, отрывочной степени, и ее мнимоземная история. Эта история, неразрывно связанная там с занимающей главное место историей Иисуса, вместе с ней создается в отношении материала, мифологического содержания в большинстве случаев путем использования, переработки или обработки отдельных ветхозаветных мест, сцен и отрывочных фраз, выражений.

Это имело свои причины. Одной из них было то, что, в силу мифичности главных героев и необходимости рисовать, все же, их земную жизнь, евангелистам-евреям в поисках необходимого материала приходилось прибегать к помощи им лучше известных литературных произведений — ветхозаветных писаний. С другой стороны, они обязаны были делать это, потому что Иисус стал считаться уже приходившим на землю мессией-христом, о котором имелись в ветхом завете многочисленные предсказания, пророческие вещания, заранее рисовавшие его образ и земную историю. Надо было только выбрать эти мессианские места, а содержавшиеся в них мотивы, намеки, идеи и образы разработать в связное и цельное повествование, как о, якобы, уже совершившихся, осуществившихся фактах.

Как евангелисты справились с этой композиционной работой, мы наблюдали выше на многих примерах, показывавших, что без вопиющих натяжек здесь над текстом, выхватывания отдельных фраз и превращения их в целые сцены и т. п. дело не обошлось. Видели мы и то, что они в силу не установившейся еще схемы, остова земной истории мессии-Иисуса, набрасывали противоречивые, непримиримые картины. Так, Матфей обстоятельства рождения и детства спасителя рисует в мрачных красках: козни Ирода, массовое умерщвление им детей, бегство в Египет, а на ряду с этим — дорогие подарки и поклонение со стороны пришельцев-мудрецов с Востока. У Луки — идиллическая картина: мирное путешествие родителей в Вифлеем, рождение в каком-то хлеву, скромная колыбель — ясли, явление и ликующие хоры ангелов, поклонение со стороны простых пастухов, последующее принесение младенца в храм и пр. Полная противоположность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: