Сергей Глезеров - Коломяги и Комендантский аэродром. Прошлое и настоящее

- Название:Коломяги и Комендантский аэродром. Прошлое и настоящее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-3265-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Коломяги и Комендантский аэродром. Прошлое и настоящее краткое содержание

Коломяги и Комендантский аэродром. Прошлое и настоящее - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Многие жители Коломяг, как и до революции, занимались обслуживанием горожан. «Мой отец, Иван Васильевич Сморчков, представитель старинной коломяжской фамилии, работал в 1930-х годах в сельхозартели, — вспоминает старожил Коломяг Наталья Ивановна Бернатас. — Летом развозили по Ленинграду и пригородам овощи, а зимой рубили лед на Неве и развозили его по ресторанам и столовым города».

Дом семьи Бессудновых на 1-й Никитинской ул., 35, возле «графского пруда». Ноябрь 2006 г. Фото автора

Г.Я. Сморчков — представитель старинной коломяжской фамилии. Трудился извозчиком, брал песок в карьере за Мартыновкой и возил в город, на Петроградскую сторону. Фото 1910-х гг. из семейного архива А.Г. Паламодова — внука Г.Я. Сморчкова

По воспоминаниям старожилов, в ту пору в Коломягах находилось несколько магазинов. Один из них располагался на 3-й линии 1-й половины между Парголовским переулком и Горной улицей. Это было двухэтажное здание: продуктовый магазин занимал низ дома, а второй этаж являлся жилым. В полуподвале велась продажа овощей и картофеля. Перед войной вместо магазина в этом доме сделали «красный уголок».

Еще один магазин (гастроном) располагался неподалеку — напротив пруда на Березовой улице, возле пересечения ее с 3-й линией 1-й половины. Рядом находилась «серая школа» (речь о ней пойдет дальше).

Как и до революции, центром притяжения всей округи оставался храм Св. Дмитрия Солунского. Многие коломяжцы сохраняли верность традиционным ценностям, несмотря на провозглашенную властями борьбу с религией и воинствующий атеизм. Заслуженным уважением коломяжцев пользовался настоятель храма протоиерей Иоанн Лебедев, занимавший этот пост еще с дореволюционных времен.

«Как мы любили праздники Христовы! — вспоминала о своем детстве Александра Николаевна Полировнова, которая в 1920-е годы пела в церкви (ее отец, Николай Иванович Шишигин, тогда же был членом церковной „двадцатки“). — Они освящали суровые трудовые будни, наполняли жизнь высоким смыслом». На Рождество служба в храме начиналась в четыре часа утра, затем подростки шли из дома в дом славить Христа. «Все двери открыты настежь, лица сияют радостью и радушием. Споем тропарь, кондак праздника. Кто копеечку даст, кто гостинчик».

Мария Яковлевна Сморчкова (ур. Шишкина). Фото 1910-х гг. из семейного архива А.Г. Паламодова — внука М.Я. Сморчковой

В праздник св. Георгия Победоносца скот после зимы впервые выводили на траву.

«В нашей семье было две лошадки, коровушка, да и у многих других так, — рассказывала А.Н. Полировнова (ее воспоминания приведены в книге, посвященной 100-летию храма и изданной в 2006 году). — И вот в праздничный день у церковной ограды собирался целый табун. Крестьяне чистили до блеска своих любимцев, наряжали: привязывали к гривам бантики, яркие ленточки. И пока шла литургия, кони стояли не шелохнувшись. А потом батюшка кропил их святой водой, освящал поля, сенокосы. И какая благодать, ликование раздавались тогда по всей округе...

На Преображение из церкви выходил большой крестный ход и разделялся на два потока: один двигался по нашей 3-й линии, второй — по Полевой улице. У каждого дома стояли столик, иконка, букет цветов. И у каждого дома священник служил краткий молебен — никого не оставляли без радости в этот чудный день. Впереди на носилках несли икону Преображения. В конце Коломяг, под горой, ручейки крестного хода соединялись. В районе озера Долгое, на выгоне, ждали своего часа коровки. Туда приходил батюшка и кропил святой водой все стадо. За крестным ходом следовали повозки с арбузами, яблоками.

Во время масленицы молодежь каталась на лошадках с бубенчиками. В последнее перед Великим постом воскресенье, строго до четырех часов дня, веселье затихало. В храме начинался чин прощения. Многие сельские любители выпить записывались в церкви на пост, давая обет трезвости».

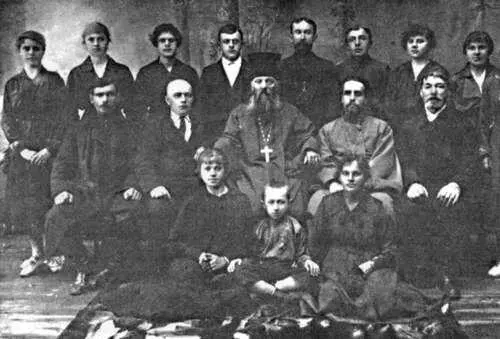

Первый настоятель церкви Св. Дмитрия Солунского протоиерей Иоанн Лебедев (в центре) и священник Петр Пигулевский (во втором ряду, второй справа) с крестьянским хором. Фото начала XX в.

Как и прежде, в коломяжский храм приходили семьями в дни больших праздников, крестили детей, венчали молодоженов, провожали близких в последний путь. Такое положение, естественно, не устраивало новые власти, которые видели в коломяжском храме потенциально опасный очаг «инакомыслия». В книге, посвященной 100-летию храма, приводится «подписка» настоятеля Иоанна Лебедева от 18 августа 1922 года, данная им заведующему церковным столом Иванову. В ней он писал: «Беседы, а равно и другие какие-либо сборища, помимо церковных служб, без разрешения указанного отдела обязуюсь не устраивать, предварительно подав заявление за трое суток. Сборища, собранные без разрешения, будут приравниваться к нелегальным, и поэтому буду нести за уклонение заслуженную кару по всем строгостям законов Российской республики».

Согласно большевистскому декрету «О свободе совести», всю ответственность за приходскую жизнь несла «двадцатка» — группа жителей численностью не меньше двадцати человек. На нее возлагались ремонт здания и его охрана, уплата налогов, наблюдение за настроениями. Так, в договорах от 10 июня 1924 года и от 2 марта 1927 года члены «двадцатки» обязались «не допускать в молитвенном здании устройства детских, юношеских, женских молитвенных собраний; организации школ и библиотек; а также политических собраний, раздачи или продажи книг, брошюр, листков и посланий против советской власти».

Местному Совету рабочих и крестьянских депутатов подчинялся отныне распорядок пользования церковной колокольней. В частности, на ней запрещалось «совершение набатных тревог для созыва населения в целях выступления против советской власти».

Таким образом, власти делали все, чтобы контролировать практически каждый шаг церковного прихода, чтобы знать и контролировать умы и настроения прихожан. И тем не менее даже в таком бесправном и подчиненном положении церковь продолжала таить угрозу для тотального единомыслия, и власти искали любой повод, чтобы закрыть храм. Ведь тогда, в годы «воинствующего безбожия», достаточно было лишь коллективного письма «трудящихся» в соответствующие органы (инспирированного «сверху»), чтобы церковь была ликвидирована. Тем более что в окрестностях и в самом Ленинграде храмов оставалось все меньше, и церковь в Коломягах становилась местом притяжения для тех, кто продолжал исповедовать православную веру и не боялся делать это открыто.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ник Пайенсон - Наблюдая за китами [Прошлое, настоящее и будущее загадочных гигантов]](/books/1067499/nik-pajenson-nablyudaya-za-kitami-proshloe-nastoyache.webp)