Сергей Жарков - Рыцари. Полная иллюстрированная энциклопедия

- Название:Рыцари. Полная иллюстрированная энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-87152-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Жарков - Рыцари. Полная иллюстрированная энциклопедия краткое содержание

Эта книга – самая полная энциклопедия военного искусства рыцарей, их вооружения, тактики и боевой подготовки. Колоссальный объем информации. Всё о зарождении, расцвете и упадке латной конницы. Анализ ключевых сражений рыцарской эпохи. Более 500 иллюстраций.

Рыцари. Полная иллюстрированная энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Жеребцы слушались лишь сильного хозяина, и всадники пользовались мундштучными удилами и шпорами. К середине XI века процесс эволюции седла привел к появлению уже весьма приемлемых для ударного боя экземпляров с высокими луками и длинными стременами, позволявшими рыцарю сражаться, находясь почти в положении стоя. Такая посадка обеспечивала устойчивость всаднику в бою, высокая задняя лука служила упором при атаке с зажатым под мышкой копьем и в изрядной степени гарантировала от потери равновесия при ударе вражеского меча. Для большей надежности в упряжь ввели грудницу, а затем и подхвостник. Рыцарь мог иметь и второго боевого коня. Боевых коней рыцари берегли для боя, а в походах ездили на обычных верховых лошадях. Багаж перевозили на вьючных лошадях или мулах. Оруженосцы следовали за сеньором на вьючных лошадях или на дешевых верховых конях. Все ратное снаряжение, да еще и кони делали рыцарское ремесло дорогостоящим занятием.

Сеньор, принимая воинов на службу, обязывался снабжать их всем необходимым для ведения войны. Каждый рыцарь, как правило, имел меч и доспехи, доставшиеся по наследству от отца. Если все это по той или иной причине отсутствовало, доспехи и прочее снаряжение вручал воину сеньор, который посвящал его в рыцари, или же сеньор, который брал его на службу. Если отринуть всю утонченную романтику, необходимое ратное имущество – случалось – поступало как добыча после боя, в виде найденного там вооружения или же как форма выкупа за пленного рыцаря, а то и как приз на турнире. Оружие и доспехи, которые являлись военными трофеями, часто раздавались придворным сеньора, поскольку подобные дарения служили определенной формой благодарения и милости со стороны господина. Добытое в сражении могли, однако, продать и использовать вырученные средства на иные нужды.

Кольчуга, шлем и меч обладали большой прочностью, поэтому они служили достаточно долго. Особенной долговечностью отличались кольчуги, так как их можно было восстановить практически после любых повреждений. Соответственно, долговечность предмета определяла его цену. Напротив, щиты и копья служили недолго и нуждались в частой замене, особенно во время войны. Рыцари, состоявшие на службе у сеньора, получали дотации, а остальные рыцари покупали себе оружие за свой счет. Боевой конь обходился в состояние, но конь и возвышал – в прямом и переносном смысле – рыцаря над окружающими, потеря такого ценного животного из-за ран или болезни становилась тяжким ударом для рыцаря, особенно если он не располагал прочной финансовой базой.

Рыцари-землевладельцы получали все необходимое для жизни и войны со своих имений, тогда как придворное рыцарство и наемники ели и снаряжались за счет сеньора. Находясь на гарнизонной службе в замках и крепостях, земельные рыцари также кормились от щедрот господина. Сеньор должен был кормить своих воинов не только в своем замке, но и в походах. По возможности припасы брали с собой, перевозя их на вьючных лошадях и повозках. Однако везти с собой нужное количество запасов всегда, естественно, не представлялось возможным. Приходилось отряжать целые и довольно крупные отряды на заготовки всего необходимого по дороге. Как выход годились укрепленные замки – захваченные или построенные – на всем пути следования по вражеской территории, что, конечно, нельзя назвать быстрым решением, хотя оно и позволяло поддерживать в рабочем состоянии линии коммуникаций. Более дешевый вариант был послать войска грабить прилегающие территории, что давало источник снабжения, если только «заготовители» не слишком увлекались. Последствия в таком случае могли быть печальными. Так, когда половина франко-анжуйских войск вторжения бросилась грабить окрестности под Мортемером в 1054 году, норманны выследили их и перебили. Отряды сборщиков продовольствия часто имели и вторую, не менее важную задачу – уничтожать все, что нельзя унести с собой, чтобы ослабить врага и лишить его возможности вести заготовки в том же районе: отряды сборщиков продовольствия жгли селения и деревни, вытаптывали урожаи, рубили деревья, убивали или угоняли с собой крестьян. На «заготовки» обычно отправлялись оруженосцы, часто под эскортом рыцарей. Подобный способ ведения военных действий отличался куда меньшим риском, чем открытая конфронтация на поле боя, которая имела все шансы закончиться непредсказуемо. Разумеется, ни один владелец территории не сидел и не ждал, пока она превратится в пустыню. Лучшим способом предотвратить разграбление местности было держать свою армию рядом с армией противника, не вступая в бой и не давая ему посылать фуражиров далеко от лагеря. Разграбив округу, армия неприятеля начинала голодать и была вынуждена отступить.

Шлем с наносником. Европа, XI–XII вв. Этот типичный норманнский цельный шлем был изготовлен из одного куска железа

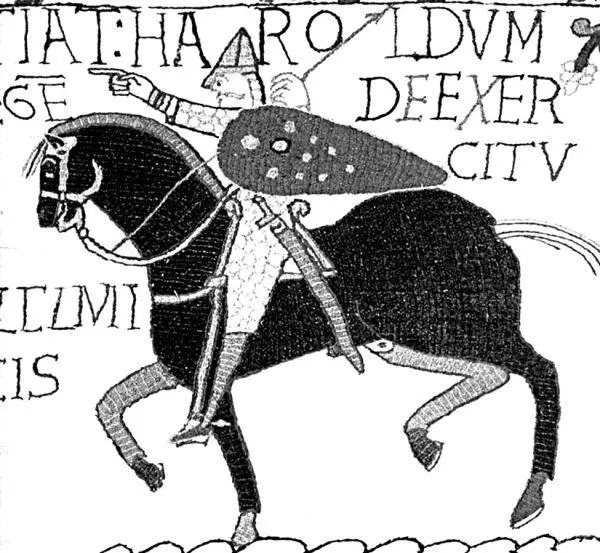

Тяжеловооруженный норманнский конный рыцарь. Вышивка из Байо, конец XI в. Защитное снаряжение рыцаря состоит из длинной кольчуги, надетой поверх стеганого акетона

В то время, кроме кольчуги, воины для защиты тела применяли чешуйчатый доспех, чешуя которого изготавливалась из металла или из специально выделанной кожи. Голову рыцаря прикрывает конический шлем сегментной конструкции. Шлем снабжен наносником для защиты лица. Большой щит рыцаря с центральным умбоном имеет миндалевидную форму (такие щиты применялись до конца XIII в.). Круглый верх миндалевидного щита удобно закрывал воина от плеча до подбородка, доходя до шеи коня; треугольная вытянутая нижняя часть прикрывала ногу до колена, а заодно и бок коня. Кулачный хват круглого щита сменился более удобным для всадника локтевым, для чего к изнанке щита подвели систему ременного крепления и амортизирующую подушку под руку. Щит снабжен центральным стальным умбоном, который служит теперь не защите кисти рыцаря, а усилению плоскости щита. Правда, миндалевидный тип щита существенно мешал стрельбе из лука, поэтому во время стрельбы конные рыцари попросту забрасывали щит за спину, для этого у щита имелась специальная лямка. Точно так же рыцарь поступал и с копьем, у которого имелись специальные веревочные или кожаные петли, при помощи которых рыцарь вешал копье на плечо. Если у копья не было таких петель, то рыцарь просто втыкал его в землю, что, в свою очередь, заставляло воина во время стрельбы находиться на одном месте. Таким образом, освободив себе руки для стрельбы из лука, конные рыцари, находясь в строю, до непосредственного столкновения с противником наносили ему существенный урон своей меткой стрельбой. Позже лук был вытеснен арбалетом, который во время ближнего боя подвешивался к седлу. В свою очередь, арбалет был заменен ручным огнестрельным оружием. Оружием норманнскому рыцарю служат копье и меч каролингского типа. Каролингские мечи отличались широким клинком (ширина клинка обычно составляла 5–5,6 см у гарды) и эфесом с прямым нижним краем. Такой эфес меча позволял рыцарю наносить только мощные плечевые удары. Мечи рыцари носили на перевязи, поверх кольчуги, а иногда и под ней (для того чтобы носить меч под кольчугой, в ней делался специальный разрез, из которого наружу торчал только эфес меча).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: