Сергей Жарков - Рыцари. Полная иллюстрированная энциклопедия

- Название:Рыцари. Полная иллюстрированная энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-87152-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Жарков - Рыцари. Полная иллюстрированная энциклопедия краткое содержание

Эта книга – самая полная энциклопедия военного искусства рыцарей, их вооружения, тактики и боевой подготовки. Колоссальный объем информации. Всё о зарождении, расцвете и упадке латной конницы. Анализ ключевых сражений рыцарской эпохи. Более 500 иллюстраций.

Рыцари. Полная иллюстрированная энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Порядок устройства лагеря также лучше всего рассмотреть на примере установлений старейшего устава тамплиеров. Согласно уставу ордена, палатки братьев-рыцарей разбивались вокруг крытой тентом часовни. В светских армиях в центре лагеря обычно устанавливалась палатка военачальника. В обязанности оруженосцев входила заготовка дров для лагеря и обеспечение своих господ водой, но им не разрешалось уходить за пределы слышимости колокола лагерной часовни. Если колоколом подавался сигнал тревоги (набат), находившиеся недалеко от места нападения бросались отражать его, тогда как остальные обязаны были собраться у часовни в центре лагеря в ожидании приказаний. В лагере светской армии в случае вражеского нападения рыцари, соответственно, должны были собираться у палатки военачальника. Конные рейды, налеты и разведывательные операции носили французское название «шевошер». При их проведении рыцари не облачались в доспехи, возя их в специальных мешках у седел, иногда на крупы коней сажали пехоту. В таких экспедициях главенствующую роль играли туркополы, а разведка являлась единственным видом боевых действий, в котором рыцарями мог командовать туркопольер.

При построении христианской армии перед сражением пехота выстраивалась впереди кавалерии, а последняя атаковала противника через промежутки в порядках пеших воинов. Основной задачей пехоты являлась скорее защита коней, чем всадников, хотя она могла сыграть в сражении весьма важную роль и в случае, если исход его был решен в результате успешной атаки рыцарской кавалерии. С другой стороны, достаточно большая роль, которая отводилась пехоте в армиях крестоносцев, делала их маломаневренными и относительно медленными сравнительно с их мусульманскими противниками. Структура и количественный состав конных «эшелей», или копий, варьировались, хотя похоже, что на Ближнем Востоке в попытке бороться с быстрым и тактически гибким противником всадники часто разбивались на более мелкие боевые единицы, чем в Европе.

Хотя единственным видом наступательной тактики христианских армий оставалась атака рыцарской кавалерии, она могла быть эффективной только при условии правильного ее применения. Но поскольку применялась она в основном в ответ на действия противника, которому тем самым предоставлялась полная инициатива, ее эффективность все более снижалась. Мало того, мусульмане смогли разработать контрмеры, благодаря которым атака тяжелой кавалерии христиан вообще переставала быть сколько-нибудь действенной. Более легкая мусульманская конница научилась выходить из-под удара, рассыпаясь во все стороны, уклоняясь в сторону от направления рыцарской атаки либо, в конце концов, сплачивая свои ряды. В случае когда такие маневры были невозможны, мусульмане могли прибегнуть к традиционной восточной уловке, притворному бегству, вследствие чего, при попытке рыцарей преследовать «бегущего» врага, атака обычно захлебывалась. И даже мусульманская пехота, однажды усвоив горькие уроки поражений конца XI – начала XII в., в основном умела избегать опасности таких атак.

В отличие от достаточно хорошо известной тактики кавалерии христиан, об организации и действиях в сражении христианской пехоты почти ничего не известно. Есть лишь некоторые данные о действиях пехоты при осаде или защите укреплений. Большинство замков крестоносцев, располагаясь на месте прежних византийских или исламских крепостей, находились вдали от границ латинских государств. В большинстве своем построенные на скорую руку на протяжении XII в., они представляли собой простую, а часто даже примитивную систему укреплений, очень редко учитывающую характер окружающей местности. Большие замки крестоносцев, которыми сейчас усеяны приморские районы Сирии, Ливана, Палестины и частично Иордании, обычно либо датируются XIII в., либо после их взятия были основательно перестроены исламскими архитекторами. И только начиная с XIII в., когда латиняне, наконец, смирились с вынужденной оборонительной тактикой, они стали строить и снаряжать замки в расчете на их долгую осаду. Начальствовал в замке «шателен». Гарнизоны городов состояли из рыцарей и сержантов, которые во время осады защищали башни и ворота, в то время как неопытным горожанам из городского ополчения, вооруженным арбалетами и дротиками, доверяли лишь охрану стен.

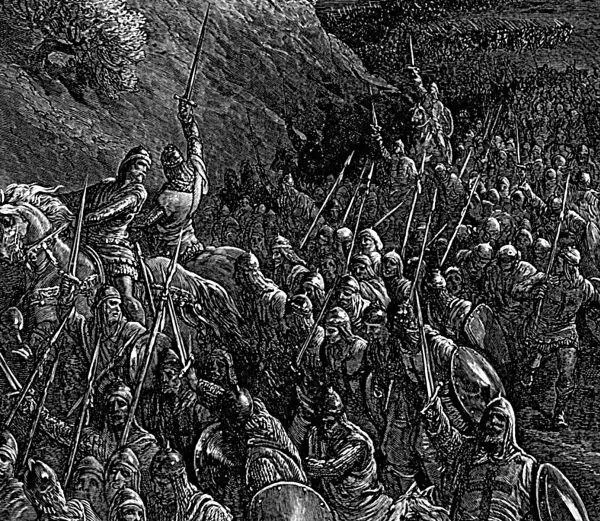

Изнуренное войско крестоносцев упорно движется вперед. Гравюра на дереве Густава Доре

Вооружение армии крестоносцев. Латинские государства Ближнего Востока никогда не славились производством собственного оружия, хотя в Иерусалиме проживало немалое количество мастеров-оружейников, и, в частности, здесь производились высокого качества щиты. Большая часть вооружения и снаряжения привозилась из Европы, в частности, из Италии либо посредством итальянских торговцев оружием. Также широко использовалось захваченное исламское оружие, а в орденском уставе тамплиеров даже имелись специальные постановления на этот счет. Таким образом, вооружение армий латинских государств мало чем отличалось от европейского. Хронист Радулфус Нигер, в год битвы при Хаттине написавший иносказание о гибели Иерусалима, перечисляет в качестве оружия и предметов вооружения христианских воинов шпоры, кольчужные чулки «шоссы», хауберты, кожаные кирасы «кюир буйи», шлемы с личиной, мечи, щиты, копья, конскую сбрую и конские доспехи, оружие пехотинцев, флажки и знамена, а также разнообразные осадные машины. Насколько точно более поздний, XIII в., устав тамплиеров отражает ситуацию XII в., остается неясным, но он определяет, что каждый брат-рыцарь должен иметь кольчужный хауберт и кольчужные чулки «шоссы», шлем типа «шапель-де-фер» (железная шляпа) с небольшими полями, кольчужный капюшон «куаф», наплечники «элетт», стеганый «жюпон» или «гамбезон», меч, копье, «масс тюрк» – турецкая форма булавы, щит и большой кинжал, а также два меньших ножа небоевого использования. Рыцарский конь должен был иметь попону, а сам рыцарь – кожаный мешок для кольчужного хауберта. Сержантам ордена тамплиеров, опять же согласно уставу тамплиеров, выдавалась кольчужная рубашка, на рукавах которой отсутствовали кольчужные рукавицы, а их кольчужные чулки, для удобства передвижения в пешем порядке, доходили только до колен.

Информация о вооружении пехоты довольно скудна, но поэмы того периода приписывают вооружению пехотинцев кольчужные хауберты, топоры на длинной рукояти «гизарм», «датские» топоры с более тяжелым лезвием, булавы, «фошары» (древковое оружие, состоящее из длинного и похожего на нож мясника лезвия и снабженное «ронделем» для защиты кисти рук), копья, дротики, луки и арбалеты. Чрезвычайное якобы предубеждение европейских рыцарей против владения луком, возможно, является позднейшим преувеличением, так же как и рассматриваемая не менее остро проблема социальной и военной угрозы от приспособления к военным целям такого чисто охотничьего оружия, как арбалет. В 1139 г. собор римско-католической церкви при одобрении папы предал анафеме применение арбалета и, возможно, даже обычного лука в военных целях, за исключением войны с неверными. Ранние арбалеты изготовлялись целиком из дерева. Составной лук, имевший намного большую мощность, был применен в конструкции арбалета в конце XII в., но когда эта новинка достигла Ближнего Востока – неизвестно. А тот факт, что она пришла именно из Европы, а не имела местные, ближневосточные корни, доказывается конструктивным различием этого оружия у мусульман и в латинских государствах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: