Юрий Каторин - Парадоксы военной истории

- Название:Парадоксы военной истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Каторин - Парадоксы военной истории краткое содержание

Парадоксы военной истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кроме того, были предложены пули специальной формы, например Минье в 1844 году. В момент выстрела пороховые газы вызывали расширение пули и устраняли зазор между пулей и стенками ружейного канала, а следовательно, и вредный прорыв газов. Такие пули продержались в употреблении примерно до середины 60-х годов XIX века, когда получило всеобщее распространение ружье с унитарным патроном, заряжающееся с казенной части. В 1832 году Лефоше сконструировал ружье, заряжающееся с казенной части и послужившее родоначальником охотничьих ружей; оно было усовершенствовано впоследствии Вернэмоленом, Дрейзе, Тешнером и др. В военном ружье важные изменения ввел Дрейзе. Уже Наполеон I объявлял премию за изобретение ружья, заряжающегося с казенной части. После ряда попыток многочисленных изобретателей эту задачу удалось разрешить Дрейзе. В 1828 году он получил патент на гладкоствольное ружье, заряжающееся с дула так называемым унитарным патроном; последний содержал запал для зажигания пороха, заряд пороха и пулю. Разбивание запала производилось иглой, проникавшей через отверстие в казенной части ружья. В 1836 году Дрейзе сконструировал также игольчатое ружье со скользящим затвором, заряжавшееся с казенной части. В трубке затвора помещался игольчатый боек. В 1840 году игольчатое ружье было уже принято на вооружение в прусской армии.

Переход к ружью со скользящим затвором имел большое значение, так как сильно увеличил скорострельность по сравнению с ружьями, заряжавшимися с дула.

Введение нарезных ружей увеличило меткость стрельбы по сравнению с гладкоствольными ружьями почти в четыре раза. Это показала Крымская война, в которой нарезные ружья союзников наносили очень большие потери русским. Нарезное ружье заставило также окончательно отказаться от зарядки с дула. При зарядке с дула было очень трудно опустить пулю вдоль нарезов до казенной части. Введение нарезного ружья настолько увеличило дальность боя, что оказалось необходимым ввести специальные приспособления для прицела.

С конца 60-х годов игольчатое ружье вводится во всех армиях. Во второй половине 60-х годов XIX века появляется усовершенствованное игольчатое ружье Шасспо у французов.

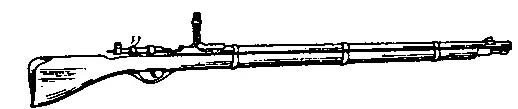

Охотничье ружье Лефоше и патроны к нему

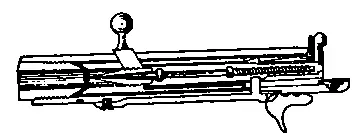

Прусское игольчатое ружье

Разрез казенной части и затвора прусского игольчатого ружья

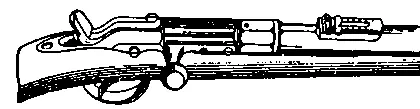

Игольчатое ружье Шасспо

Ружье Шасспо было более мелкого калибра, чем ружье Дрейзе, и вместе с тем более дальнобойным. Поэтому-то, хотя немцы и вышли победителями из войны 1870—1871 годов, потери немцев при ружейной перестрелке обычно были больше, чем у французов. Введение игольчатого нарезного ружья, заряжающегося с казенной части, потребовало изменения самого способа ведения войны.

Во Франко-прусской войне в первый раз встретились два войска, оба вооруженные нарезными ружьями, заряжающимися с казенной части, и оба придерживающиеся в существенных чертах одной и той же тактики, оставшейся от времени старых гладкоствольных кремневых ружей. Пруссаки попытались, правда, найти в ротных колоннах форму строя, более соответствующую новому вооружению. Но при первом же серьезном испытании ротных колонн, 18 августа при С.-Прива, в пяти принимавших наибольшее участие в деле полках прусской армии за два часа битвы из строя выбыло более трети людей (176 офицеров и 5114 солдат), и с тех пор ротные колонны были так же безвозвратно осуждены, как батальонные колонны и линии; всякие попытки выставлять под неприятельский ружейный огонь какие бы то ни было сомкнутые массы войск были оставлены, и со стороны немцев сражения велись исключительно густыми стрелковыми цепями, на которые, несмотря на сопротивление высших чинов, вначале боровшихся с подобным «беспорядком», сами собой обыкновенно распадались колонны, как только они попадали под убийственный град пуль. Точно так же беглый шаг стал теперь единственно возможным под ружейным огнем неприятеля. Солдат опять оказался разумнее офицера; он инстинктивно нашел единственную форму борьбы, возможную под огнем заряжающихся с казенной части ружей, и успешно повел ее вопреки упорству своих начальников.

Игольчатое ружье со скользящим затвором явилось в полном смысле слова детищем своего времени; оно могло быть создано только на основе машиностроения, достигшего очень больших точностей в размерах изготовляемых деталей. Скользящий затвор мог работать только при самых незначительных допусках в отклонениях от нормальных размеров деталей; допускались только отклонения порядка тысячных частей миллиметра.

* * *

Аналогичные перемены происходят также в артиллерийских орудиях, столь усовершенствованных в XVIII веке Грибовалем. Изменяются характер снаряда и вся конструкция артиллерийского орудия. Одно из важнейших средств близкого артиллерийского боя — картечь — заменяется с

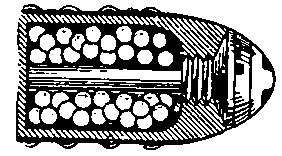

Прусская шрапнель, 70-е годы XIX века

1803 года снарядом, изобретенным англичанином Шрапнелем 12 12 Впервые шрапнель была применена в 1808 году в бою у Вимейры. L. Darmstaedter. Handbuch zur Geschichete der Natur wissenschaften und Technik, s. 286. .

. Это был пустотелый снаряд, наполненный картечью и снабженный внутренней запальной трубкой; последняя была отрегулирована таким образом, что взрывалась только тогда, когда снаряд отлетал на определенное расстояние от орудия. Картечь, бывшая во время наполеоновских войн одним из важнейших средств артиллерийского боя, почти совершенно исчезла ко времени Франко-прусской войны. Около середины XIX века получили распространение нарезные пушки, заряжавшиеся с казенной части.

Только в условиях крупной машинной индустрии с ее развитым парком металлообрабатывающих станков оказалось возможным создание этих орудий; попытки ввести их в XIV—XVIII веках осуждены были на неуспех. Как выше говорилось, главным затруднением при конструкциях орудий, заряжавшихся с казенной части, был прорыв газов между затвором и обрезом канала ствола в месте примыкания затвора. Это затруднение было устранено в системах клиновых и поршневых замков, введенных в середине XIX века. Для устранения прорыва газов введены были так называемые обтюраторы. В середине XIX века имелись уже различные конструкции поршневых и клиновых замков; из них наибольшее распространение получают клиновый замок Круп-па и поршневый замок Шнейдера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/1143548/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st.webp)