Юрий Каторин - Парадоксы военной истории

- Название:Парадоксы военной истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Каторин - Парадоксы военной истории краткое содержание

Парадоксы военной истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как показывают приведенные факты, техника взрывчатых веществ развивалась в XIX веке по линии органических веществ, то есть на базе развития органической химии, в свою очередь стимулируя развитие последней.

* * *

Развитие артиллерийского дела неразрывно связано с развитием металлургии.

Производство тигельной стали достигло большого развития в середине XIX века на орудийных заводах. Особенных успехов добился на этом пути Крупп; к этому времени он стал выпускать огромные орудия, для чего сливал сталь из большого числа тиглей. Новые способы производства литой стали и железа создаются в середине XIX века в значительной мере для удовлетворения нужд артиллерийского производства. Так, например, Бессемер пришел к своему способу в результате своих работ для нужд артиллерии.

Опыты, произведенные на Венсенском полигоне с изобретенными Бессемером тяжелыми снарядами, выяснили, что для столь тяжелых снарядов необходимы орудия из особенно прочного материала. Бессемер поставил себе задачей, как он сам пишет: «Найти более хороший сорт чугуна, который выдерживал бы высокие напряжения, вызванные большим весом моих снарядов...

Моя цель была получить металл со свойствами, подобными свойствам железа и стали, но который можно было бы в жидком состоянии отливать в формы или болванки».

Бессемер удачно разрешил свою задачу и получил в 1855 году первый патент на «усовершенствование в получении железа и стали». Одновременно с появлением новых способов производства литого железа и стали совершенствуются старые способы, как-то тигельное производство стали; так, например, на Обуховском заводе тигельная сталь для артиллерийских орудий выплавлялась по патенту Обухова. На Обуховском заводе начал в 1863 году свою выдающуюся в истории металлургии деятельность Д. К. Чернов. Изучая наилучшие сорта специальных артиллерийских сталей, Д. К. Чернов разработал основы металлографии и явился в полном смысле слова отцом этой науки. Он в 1868 году доказал, что при нагревании или охлаждении стали в ней происходят глубокие изменения при прохождении некоторых критических температур, названных им «точка а » и «точка б ». Это открытие Чернова произвело переворот в металлургии стали, превратило

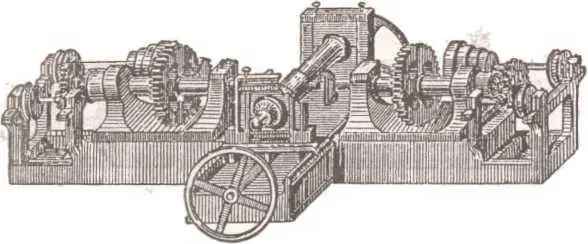

Станок для обточки цапф артиллерийских орудий, 70-е годы XIX века

ее из эмпирического искусства, из ремесла в точную науку. Когда Чернов начал работать на Обуховском заводе, в его распоряжении не было современных пирометров и других приборов для измерения высоких температур; ему приходилось измерять их на глаз, по цвету раскаленного металла. Чернов доказал, что при производстве стали надо изучать структуру литых болванок, что при ковке, термической обработке и закалке надо знать для каждого сорта стали соответствующие ему точки а и б. Открыв эти точки, Чернов развил во всех деталях принципы термической обработки и закалки стали, развил их на производстве артиллерийских орудий. Методика обработки стали, данная Черновым, легла также в основу термической обработки ружейных стволов. Термическая обработка, научно разработанная Д. К. Черновым, сделала возможным изготовление стальных болванок для магазинных ружей, трехлинейных винтовок образца 1891 года. Только на этой основе оказалось также возможным изготовление стволов для трехлинейного пулемета Максима, выдерживающих в момент выстрела давление до 3400 ат.

На примере деятельности Д. К. Чернова можно проследить также основные этапы развития артиллерии и брони. Чернов занимался вопросами производства стальных снарядов, способных пробивать броню, и одновременно также вопросами броневой защиты судов от артиллерийских снарядов.

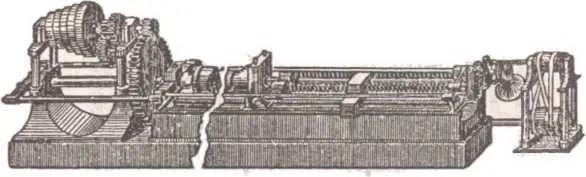

Станок для рассверливания артиллерийских орудий, 70-е годы XIX века

Разработанная Д. К. Черновым методика термической обработки стали для артиллерийского дела легла в основу термической обработки вагонных осей и т. д. Деятельность Д. К. Чернова является блестящим примером того, как требования военного дела влияли на развитие других отраслей техники. Развитие артиллерийского дела не могло ограничиться термической обработкой металла и охватило, конечно, и механическую обработку его; оно потребовало применения мощных металлообрабатывающих машин, например гигантских паровых молотов, затем пневматических молотов.

Развитие военной техники дало мощный толчок научной мысли. Важнейшие математические проблемы были связаны непосредственно с задачами военной техники. Уже в XVI веке Тарталья изучает кривую полета снаряда. За ним Галилей построил свою теорию, по которой полет снаряда проходит по параболе. Эта теория не учитывала сопротивления воздуха движению снаряда. Сопротивление это учел в 1687 году Ньютон, показавший, что в силу сопротивления воздуха кривая полета снаряда не является параболой. В 1740 году Робинс изобрел специальный баллистический маятник для определения скорости снаряда. В 1743 году Маттей поставил следующий опыт: при выстреле из ружья во вращающийся бумажный цилиндр пуля пробивает последний не по диаметру, а по хорде. Зная скорость вращения цилиндра и измерив эту хорду, можно определить скорость полета пули. В 1744 году великий математик Эйлер перевел на немецкий язык книгу Робинса

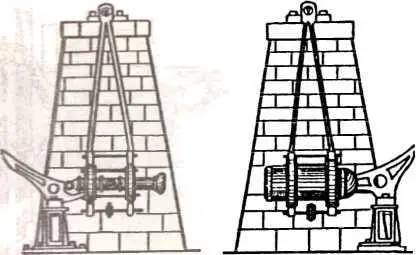

Баллистический маятник. В левой конструкции подвешено, подобно маятнику, артиллерийское орудие. Попадание ядра в правый маятник вызывает соответственные колебания последнего, и затем по соответственным пересчетам на основании измерения всех движений маятников и учета их веса определяется скорость снаряда

и издал ее со своими комментариями. Эйлер разработал основные формулы баллистики. Впоследствии над проблемами баллистики работали Гуттон, Ломбард, Обенгейм. Крупнейшие математики и физики XVIII и XIX веков занимались вопросами баллистики.

Особенные успехи на пути развития баллистики были достигнуты в 60-е годы XIX века. В это время над усовершенствованием артиллерии работало в разных странах множество конструкторов и исследователей. Так, например, А. В. Гадолин, разрабатывая вопрос о скреплении орудий обручами (кольцами), создал общую теорию скрепления орудий.

Гадолин дал, также на основе общих уравнений равновесия, теорию работы орудийного замка и разработал практические нормы для орудий с замком Трель-де-Болье. Не менее интересны теоретические исследования Н. В. Маиевского, до сих пор сохраняющие свое важное практическое значение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/1143548/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st.webp)